最初は樽の話、2回目はブランド?の話、3回目はブレンドの

話、4回目は品質管理の話、今回は市場の話です。

長らく経営に携わっていると、市場を「しじょう」と読むクセが

ついていて疑いもしないようになっていますが、小学生の頃に

漢字を勉強すると「しじょう」と「いちば」とでは、どう違うん

だろう?なんて素朴な疑問をもったものでした。

今回は、市場を「いちば」と読み、さらに「いち」と「ば」に

分けて考えます。

市(いち)はセリの意ですから、商品が評価されることです。高い

評価を得るために、名前をたくさん露出したり、特徴を列挙して

間口を広げたり、コンテスト受賞で信用を高めたり、といった

営業努力が行われます。ウィスキーは商品という形で流通します

ので、これは当然の経営努力です。

場(ば)は、場所の意ですから、その広さや集まっている人の数の

ことです。いわゆる経済でいう「しじょう」の意です。ウィスキー

は嗜好品ですので、ひとりの消費者を捕まえれば、「誰が何と

言おうと俺にはこれが一番旨い」というのが基本であり、この

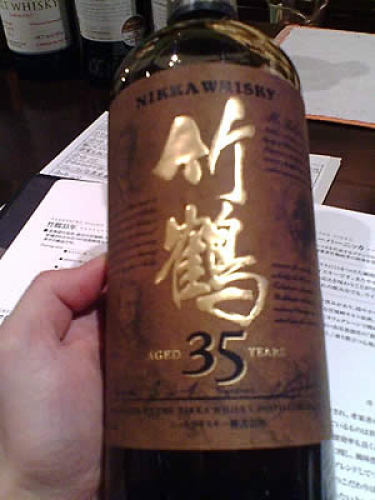

ボリュームを層(レイヤー)で捉えれば、究極のウィスキーを求め

て50年もの長期熟成を経たシングルカスクこそ最上という人も

いれば(ちなみに私は飲んだことありません)、アルコールで酔っ

払えればウィスキーでも何でも構わないという人もいます。

すると商売成功の前提はターゲティングですので、これらのレイ

ヤーのなかのどこかの層を捕まえて「これが俺には一番旨い」と

言わせればよい、ということになります。

さて、ここで市と場を統合し漸く「しじょう」として考えることに

すると、最近のウィスキーってどうなのよ?というとき、どうやら

ハイボールが人気らしいよ、ということでボリュームの最前線の

嗜好が説明されます。

ここ数年のハイボール人気は、サントリーが仕掛けた販売促進が

当たったことによるものですが、そのプロモーションで提案されて

いる「角」で作るハイボールより、じつはシェリー樽熟成のウィ

スキーをベースに作るものの方が相性が良いのです。私の経験では

これまで何人もの方にお試しいただいて100%の同意率でした。

素人の私がひとりで薦めるより、プロのバーテンダーさんがお店で

お奨めして実際に美味しければ、ウィスキーの評価は高まりそう

です。そうしてボリュームの最前線の嗜好が甘めにシフトして

いきます。もちろんメーカはこれに対応してブレンドを変更する

でしょう。これで「ハイボールに最適」という特徴がひとつ増える

ことになるからです。

事業会社が市場を活性化させて顧客を獲得したいときに、顧客の

嗜好に合せて行うリニューアルがこうして行われます。間口を

広げて顧客に合せるということは、顧客の嗜好から抵抗を取り除

いて親しみを感じてもらおうという作業ですから、「甘く」に

なるのはウィスキーに限らず、クルマもアパレルも美容整形も

同じです。プチトヨタ、プチブランド、プチ整形。

しかしウィスキー市場というのは、巨大なアルコール飲料市場の

うちのプチ市場なのですね。正式にはニッチ市場といいます。

その元来間口の狭い市場が顧客に合せてブレンドを変えると、

あっという間に全体が「甘くなってしまう」のです。折からの

EU法の規制を受けるスコッチ・ウィスキーは、原則として

アルコール度を40度にせねばならず、加水を増やしてアル

コール割合が低下すれば、アルコールの辛さが減る分だけより

一層甘く感じられるという追い風も吹きます。またアルコール

に溶け込んでいた香味成分も減ります。

その結果、おしなべてマス・ボリュームを追うグローバル・ブラ

ンドはその出自たる個性を失い、失われた個性を嗜好していた

人々は行き場を求めてプライベート・ボトルを探検する旅に

出て、中間層が減少しました。

このような市場(この場合「しじょう」も「いちば」も同義)の

動向は、かつてオヤジの酒と揶揄された歴史を再び歩もうとして

いるようにも見えます。けだしウィスキーは、製造から出荷まで

長い年月を要し、市場の目先を追い続けることは経営上の負担が

大きいからです。かといって市場と時代の変化を無視し、唯我

独尊を貫けば前提となる商売が続かなくなってしまいます。これ

までも多くの蒸溜所が閉鎖や売却され、事業再編(とボトルの

中身が変わってしまう)が繰り返されてきました。

これらの経験を踏まえて意識する必要があるのは、人々がこの

酒に関心を寄せる「美味しさの原点が何処から来るのか」という

一点でしょう。間違いなく言えるのは、名前をたくさん露出した

り、特徴を列挙したり、コンテストで受賞を重ねることとは直接

無関係なところにあるということです。

「これこそがモルトだ」という未来永劫続くエッセンスを知る

人物は、製造を実践する人物のなかにいるはずです。

感謝!