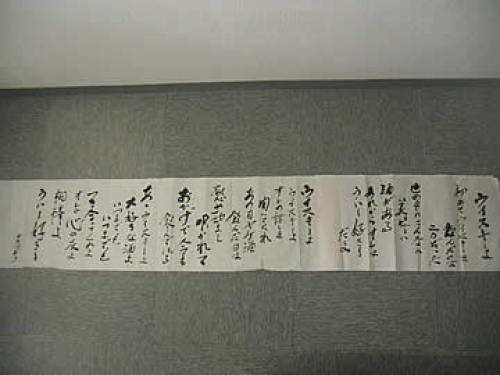

昨日のパンチョン樽がサントリー・ウィスキーの正体なら、

今日のミズナラ樽は山崎の正体だ。

前回のパンチョン樽に比べて、色が濃いのが分かるだろうか。

パンチョン樽というのは、いわゆるオーク樽の大型480L版

なのだけれども、飲み物としてみれば新樽の濃いバニラ香よりも、

蒸溜原酒のもつエステル香が強かったりするのが特徴といえば

特徴と言えるのではないか。

対して、日本のミズナラで作る樽というのは、日本の木だから

なのかそうなのかは分からないが、間違いなく言えるのは木の

種類が異なることによる風味や香味の違い、濃度の違いといった

ものがあるということ。

それが、あの山崎をひと口舐めたときに感じる、梅酒のような

フルーティで甘く口の中に広がるボディだろう。昨年、ベンチャー

ウィスキーの秩父蒸溜所で作ったミズナラ樽をテストさせて

いただいたが、同様にリキュールのような果実味あふれる独特の

味がして「これがウィスキーか」と驚いた。

そして、その驚きは響のボディともなり、世界のコンテストで

受賞を重ねるようになり、ジャパニーズ・ウィスキー独特の個性

として世界で知られるようになりつつある。

これは新樽の味なんだよ、そうフランス人にでも話したら、きっと

眼を丸くして驚くだろう。

そう。他所で作れないからこそ商売になり、最高の場所とは限ら

なかったからオリジナルの製法になった。

ミズナラ樽は、だから山崎とサントリー社の公然の秘密なのだ。

![]()

にほんブログ村

感謝!