先週、NHK-BSで「エイト・デイズ・ア・ウィーク」というドキュメンタリー映画が放映されていたようです。それで、またも「お父さんが好きだから」ということで、奥さんが録画してくれていました。ありがたいことです。

今日、やっと全部見終わりました。監督はロン・ハワードさん。私は、彼の作品だと「コクーン」が好きでした。フロリダの老人たちが宇宙人たちの交流の中で、宇宙に旅立つ人と、それを見送る人に別れたり、それを見守る家族とのドラマが描かれていました。そんなにびっくりする展開ではなかったけれど、家族の愛が感じられて、おもしろかった。死とは何か、という大きなテーマも隠れているし、とても穏やかな映画だったんです。ロン・ハワードさんの職人魂みたいなのが感じられた!

他には「バック・ドラフト」、「アポロ13」なども監督しています。80年代に頑張ってたんですね。1954年生まれだから、まだまだこれからすごい作品が作れるかもしれなかったのに、撮ってた映画の中で役者さんが亡くなって、もう劇映画は作らないと決めたそうです。そういう点でも職人の監督さんでした。何だかもったいない。

題名を見ただけで、ビートルズの映画だ、というのはわかります。テンポのいい曲の中で、とても忙しいけど、キミのために頑張るよという内容を伝えていた、あの曲をタイトルにした映画でした。

ジョンははるか昔に亡くなっています。他の3人はインタビューにちゃんと答えていました。2016年現在の映像もあったのか、過去の映像だったのか、それは分かりませんけど、現在の目線で1962年から1970年までの8年間を振り返っていました。

あの熱狂、あの混乱、あの多忙、あの疲弊。それらは一体何だったのかを問う映画でした。

そもそもロン・ハワードさん自身が「アメリカン・グラフィティ」というノスタルジックな映画に出ていて、若い無邪気なアメリカの時代はどういうものだったのか、役者として探してたわけですから、ビートルズを取り上げても、60年代を駆け抜けた彼らとその時代を浮かび上がらせようということになったのでしょう。ただのMTVではありませんでした。

ロン・ハワードさんはすでに30代の頃に60年代に回帰していました。それが三十年ほど経っても、60年代とは何か、自分が小さかったころの人々の熱気みたいなのをつかまえたかった、ずっとこだわる時代というものが誰だってあるのかもしれない。私だったら、1970年の万博であるように。

さて、ビートルズは、1962年にデビューしました。最初はもういろんなところでライブをしました。ギター2本とベース、ドラムのシンプルな構成だし、いろんなところに飛び出せたのです。何しろ若いし、前向きだし、創造性はあるし、新しい音楽をみんなに届けたかった。

世界を駆け回り、「hard days」が続いていきます。でも、元気で、みんなの前に立っていた。1963年ころの楽しそうな姿、コメント、生活が過去の映像でよみがえります。節目節目に世界的なヒット曲とアルバムも出していきます。アメリカ公演も大成功で、彼らが生み出していく一つ一つが世界に広がっていく。

そうした人々の中に飛び込んで音楽を届けていく生活は、少しずつできなくなっていくのです。何しろたくさんの人々が熱狂するし、警備は厚くしなくてはならないし、社会的な影響もあるし、大衆音楽なんて関係ないと思っていたエライお方たちも無視できなくなっていきました。自由に動き回ることが少しずつできなくなっていきます。

彼らも世の中というものに向き合わなくてはならないし、社会的・政治的にも影響は出てくるし、彼らがLove&Peaceと叫んでも、無視していけたらよかったけれど、少しずつ無視できなくなっていきました。影響がものすごく大きくなりました。

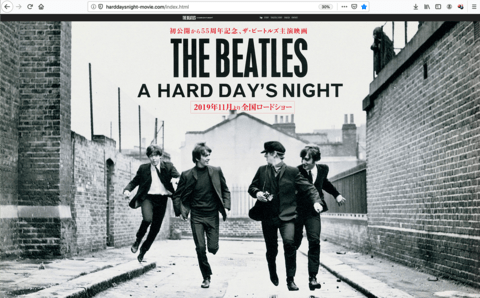

「A Hard Days Night」1964という映画もできました。みんな画面の中でも熱狂しています。メンバーも走り回っています。

「Help」1965 この曲は今でも日本のお年寄り番組のテーマ曲になるくらい、日本のお年寄りにも浸透している曲だけれど、この曲名の映画は、もうメンバーの生活から遊離して、架空の話へと向かっていったということでした。彼らの日常から映画そのものは離れていった。そして、彼らの生活そのものが非常にしんどいものへと変わっていた。自由なはずの彼らが、いつも囚われの身になってしまいました。そうしないと世の中が混乱するから、という理由で、彼らは社会からのけ者にされていくのです。ものすごくチヤホヤするし、彼らのコメントは欲しいのだけれど、現実の生活にはいて欲しくないなんて、あまりに不公平ではありませんか!

そして、1966年の6月末の日本公演。メンバーは右翼の人たちが、社会を混乱させるし、伝統的な日本の価値観を乱すものだと来日を妨害するような動きがあったそうです。

混乱を避けるため、彼らはホテルに缶詰めで、東洋の不思議な国に来たけれど、実際の人たちとはほとんど触れる機会はなかったそうです。そのあと、フィリピンにも行きますが、今度は王様とイメルダ夫人が、珍しいから拝謁を許すというアホみたいなことになって、実際に会ったんだか、会わなかったんだか。

やがてフィリピンの王制は崩れてしまいます。しばらくすると、予定ではアメリカ公演が2週間ほど予定されていた。けれども、半年前のジョンのひとこと「ボクたちは、まるでキリストさまより有名になったみたい」で、訪米前からアメリカは怪しげな空気が漂ったということでした。

イギリスの若者たちは、イギリスのノリでしゃべってしまいます。それは仕方のないことです。でも、アメリカという国は、60年代は、まだまだ閉鎖的・旧弊的なところがあって、今もそういう空気があるから、あんな変てこなトランプさんが大統領になれているんだけど、もうビートルズが来る前から、彼らは袋叩き状態だし、彼らに関するものが焼かれたり、抗議の対象になったりしたようです。

それでも、彼らは音楽を届けようと、果敢にアメリカでライブを行った。けれども、それは彼らの最後のライブとなり、もう人前で演奏することはたくさんだ、という結論に達したというのです。

それから4年間、彼らの活動はあったのですが、もうスタジオに閉じこもりっきりの活動で、いい曲もたくさんありますし、「イエロー・サブマリン」みたいなとぼけた作品と映画もつくりましたけど、ライブはやらなくなった。

メンバー最後のライブが、会社の屋上の上で演奏され、ビートルズはそこで活動休止になるのでした。

だから、映画は、彼らが頂点を極め、彼らの音楽は続いていったけれど、大事な部分は1966年の夏の終わりでなくなって、それからはずっと喪失感を抱えたままの活動だった、という流れになっていました。

今さらながら、彼らの苦悩みたいなのを少しだけ感じることができました。私はクソガキだったので、何も知らないまま、ただ彼らの音楽を聞いてただけでした。浅はかなもんでした。