いよいよ月山に登ります。夏スキーもできるくらいのところだから、雪はたくさん降るでしょうし、冬の間は全く人を寄せ付けないありがたいお山なんだと思われます。芭蕉さんはどんな装束で登ったことでしょうね。山伏姿? やはり白装束だったのかな。

八日、月山にのぼる。木綿(ゆう)しめ身に引きかけ、宝冠(ほうかん)に頭(かしら)を包み、強力(ごうりき)といふものに道ひ(導 みちび)かれて、雲霧(うんむ)山気(さんき)の中に氷雪を踏みてのぼること八里、

八日(旧暦の六月、ということは今なら七月末のものすごく暑い日々です。でも、山の上は気持ちいいでしょうね)、月山に登る。木綿しめを体に引っかけて、宝冠で頭を包み、強力というガイドさんに案内されて、雲や霧のたちこめる山気の中を、氷雪を踏みながら進むこと八里、

そんな、30キロ近くも歩いたということですか? それは1日では無理だと思うんですけど、三日から羽黒山には入っているし、あれこれ計算すると八里になるということでしょうか。

考えただけで、気が遠くなりますけど、芭蕉さんは歩ける人だから、一日だったのかもしれない。いや、プロの人でも、大変な距離だとは思います。

さらに日月行道(にちがつぎょうどう)の雲関(うんかん)に入るかと怪(あや)しまれ、息絶え身凍(こご)えて頂上に至れば、日没して月顕(あら)わる。

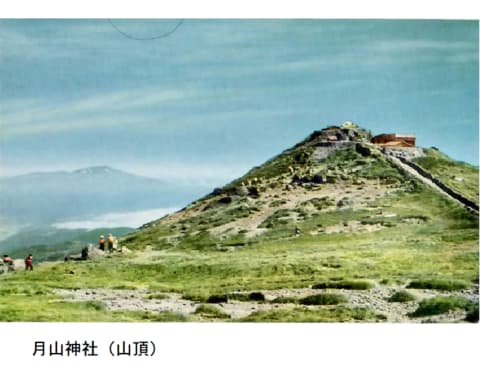

私はまるで太陽や月が運行していく雲の関所に入っていくのではないかと怪しまれ、息も絶え絶えになり、体も凍えてようやく山頂にたどり着くと、太陽は沈み、月が現われたのでした。

何というドラマチックな自然なのでしょう。遠くの知らない土地の、こんな高山に、案内を頼って登りはしたけれど、こうした信仰の山でなければ、簡単に登れるものではないような感じです。

笹を敷き、篠(しの)を枕として、臥(ふ)して明くるを待つ。日出(い)でて雲消ゆれば、湯殿(ゆどの)に下る。

山小屋に笹を敷き、篠を枕として、横になって夜の明けるのを待つ。やがて朝日が出て雲も消えたので、湯殿山へ下ることになります。

あれ、あっさりと下ることになりましたね。山頂で句を詠むとか、夜中はどんなだったとか、そういう話はないようです。たぶん、疲れて泥のように眠ったのでしょうか。徹底的に自然に向き合うと、そんな風になれるものでしょうか。有名なあの俳句はもう少し後で出て来るようです。