1984年の夏、彼女と羽黒山だけバスで行きました。お参りが目標だったのか、山の中につづく道のそばにある五重塔が見たかったのでしょうか。根性がなかったので、羽黒山神社からずっと道を下る作戦にしました。そして、麓でバスに乗って鶴岡に向かった。そこから、酒田の町に出ました。

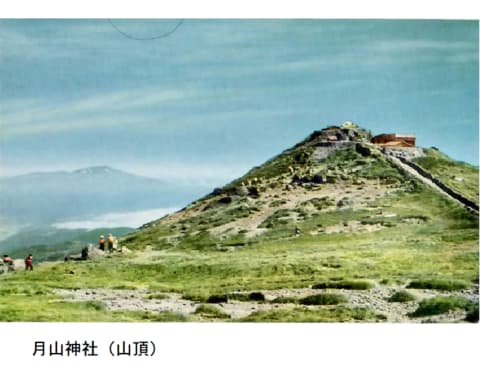

全く知らないところを歩いていて、自分たちの存在がなかなか感じられませんでした。麓のバス停のところで着色絵ハガキを買ったら、月山の夏スキーの写真があったんですね。

こんな雪深いところに、芭蕉さんは歩いたわけですね。これは北斜面なんだろうか。何となくなだらかなのに二千メートル級という不思議なお山でした。

ねえ、芭蕉さん!

谷のかたはら(傍ら)に鍛治小屋(かじごや)といふあり。この国の鍛治、霊水を撰(えら)びて、ここに潔斉(けっさい)して剣(つるぎ)を打ち、つひに月山と銘(めい)を切って世に賞せらる。

谷の一隅に鍛冶小屋というところがあります。昔、この出羽の国の刀鍛冶が、霊験あらたかな水を選び求めて、この地で心身を清めて剣を打ち、ついにその作になる剣に月山と銘を刻んで、世にもてはやされることになったといいます。

山形の山深いところに、どうして鍛冶屋さんがあったのか、私にはわかりません。でも、かつて江戸時代よりも昔は、日本海側というのは先進地ではありました。太平洋側とは少し違う切り口で文化は進んでいました。鍛冶屋さんだってあったでしょう。砂鉄は取れたのかなあ。火山があれば、取れたんでしょうか。

それから、鍛冶屋さんというのは、昔の人々のくらしには切っても切れない仲で、集落に一つや二つの鍛冶屋さんがあった時がある。農業でも、林業でも、産業をやっていくには鉄の道具が必要でした。そして、それらはメインテナンスもしてもらって、長く使わなきゃいけないし、あちらこちらにあった。

でも、この鍛冶屋さんは特別で、すごい刀を作ったそうで、やがてご子孫たちは関西の方に進出していったんだそうです。そして、このお仕事は、神様に認めていただかないといけない、神に仕えるようなお仕事だったみたいです。

かの龍泉に剣を淬(にら)ぐとかや、干将(かんしょう)・莫耶(ばくや)の昔を慕(した)ふ。道に堪能(かんのう)の執(しゅう)あさからぬこと知られたり。

中国の湖南省にあったという幻の水があって、その龍泉の水に浸して剣を鍛えたという話ですが(「にらぐ」って、真っ赤に燃えている鉄を鋼鉄・不純物なしのカチコチの鉄にするため、冷ましたり、熱したりの繰り返しで鍛える、という意味なんですね。芭蕉さんも人から聞いたのの受け売りじゃないのかな? それとも、みんなそんなの知っているのが当たり前だったのかなあ?)、鍛冶屋のおしどり夫婦の干将(夫)と莫耶(妻)の苦心の跡を慕うものなんでしょう。一つの道にすぐれた人の執念のようなものを感じたのでした。

芭蕉さん、ちゃんと鍛冶屋さんを取材したんですね。まさか、刀を土産に買おうなんて思わないし、よくもまあ、こんな道の奥の土地で、こんな刀鍛冶の人たちが必死になってやっているなんて、そういうのを知った驚きを書いたんですね。

月山の風景を描くのではなくて、そこに生きている人たちを取り上げたんですね。そう、この「おくのほそ道」の旅は、スケッチではないんでした。芭蕉さんによる、人々がいかにして生きてきたのか、それを取り上げることがテーマでした。

だから、古い歌人や、歴史的な出来事は丁寧に書き込まなくてはいけませんでした。

岩に腰かけてしばし休(やす)らふほど、三尺ばかりなる桜のつぼみ半(なか)ば開けるあり。

岩に腰を下ろして、しばらく休んでいました。あと三尺ばかりのサクラの木の、つぼみを半分ほころばせているのがあるのに気づきました。

やけに小さい桜の木がありましたね。そりゃ、二千メートルのお山ですから、そんなに小さな一メートルくらいのサクラがありましたよ。夏なのに、やっと桜が咲こうとしている。地上では、今のカレンダーでいくと、七月の半ばですけど、それくらいの高いお山のようです。

降り積む雪の下に埋もれて、春を忘れぬ遅桜(おそざくら)の花の心わりなし。炎天の梅花ここにかほ(を)るがごとし。

降り積もる雪の下に埋もれながら、こうして花咲く春を忘れずにいる遅いサクラの心は、やむにやまれぬものがあるみたいです。何とも言えない情熱がある、みたいな感じですか。さながら禅家にいう炎天の梅花がまのあたりに薫っているようです。

あまりに場違い、タイミングとしてはずれているけれども、それでも自分の本来のものを忘れないで、貫き通しているということに感心する、そういう感じです。