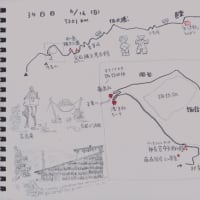

最後の目的地、音戸へ向かう。

海岸線に沿ってくねくねと折れ曲がった道路は、なかなか長いものだ。

ようやく着いたのは5時過ぎ。立ち寄るつもりだった音戸観光文化会館「うずしお」は閉館した後だった。

がっかりしながら会館の入り口前の道路際を見れば、地元の民謡『音戸の舟唄』が刻まれた石碑が建っていた。

「船頭の哀(かわい)や音戸の瀬戸で 一丈五尺の櫓がしわる」

ちょっと調べてみると、全国大会まであるくらいなのだから有名な民謡なのだろう。

会館の目の前の海が、音戸の瀬戸だ。

「瀬戸」は日本古来の名称で、本来は追門であって、狭門(さと)から転じた狭い通路の意味らしい。

その名の通りここ音戸の瀬戸は狭い。おかげで古くより船舶の通行に難をきたしていた。

そのため平安末期、平清盛が、通行の便をはかるために開削工事を施した。

自分が厳島神社へ参詣する便宜を図ったのが主な目的にしても、さすが時の権力者である。

一日で切り拓いたという伝説まで残っている。もちろん、一日でなんて無理な話なのだが、予想以上の突貫工事で思いのか早く完成した、ということだろう。

そこに、現在も岩礁に組まれた石垣の枠の中に宝篋印塔が残されており、清盛塚と呼ばれている。

清盛松と呼ばれる松が寄り添い、風情がある。

塚まで渡ることはできないが、すぐ近くで見れるように、正面まで桟橋のような見学用の橋があった。

日本一狭いこの海峡は幅90m。音戸大橋の下は、水路幅60m、水路の維持水深5mしかない。この狭さを現在、1日の船舶の通行量は700隻近く。

海峡には、2つの橋が架かっており、南側を音戸大橋、北側を第2音戸大橋という。

大型船も通過する海峡なので、当然どちらの橋も見上げるほどに高くなる。

そのため、ここには日本一短い渡船が行き来している。

乗船時間は3分。大人100円。時刻表はなく、乗客が一人でもいれば随時出港、なんとものどか。

たしかにこの橋の高低差を自転車や徒歩で上って渡るのなら、渡船のほうが楽であろうな。

瀬戸の潮流を眺めてみた。知らずにきたら、河川と見間違えそうになる。これなら利根川や那珂川の河口のほうがずっと広い。

水面をじっと見ていると、その水流の速さがよくわかる。1日で北流と南流が入れ替わるらしい。

清盛塚のすぐ下などは、その流れが渦巻きを巻くほどだ。早い時で4ノット(およそ時速7.4km)もあるという。

(ちなみに、海上保安庁のHPに『「音戸ノ瀬戸」の潮流について』というレポートがある)

この時がどのくらいの潮の流れかはわからないが、動画に撮っておいた。

海面が大きく上下動をしないので凪いでいるかのように見えたのだが、よく見ると、水面が動いているのがわかる。

"音戸の瀬戸" を YouTube で見る

清盛が行った開削工事に関しての記録としては、厳島神社に残された『史徴墨宝考証』のなかに「清盛音戸をして芸海の航路を便にし厳島詣に託して促す」とあるらしい。

当時、安全祈願のために人柱を用いることはよくあったが、清盛は人命を重んじ、かわりに仏教経典の文章を一字ずつ書き写した経石を海底に沈めたと伝わる。

経石と言えば、清盛はほかにも、摂津の大輪田ノ泊(現神戸市兵庫区)に経が島を築いたときにも経石を埋め立てに用いたと、平家物語(巻六)にある。

信心深い清盛らしいエピソードだと思う。

ところで、ここを訪ねるにあたり、僕にはひとつ気になることがあった。

実は、「平家物語」には、単に地名が出てくるだけで、工事に関する時期も清盛の行動も一切述べられていないのだ。

僕の確認不足かと思い、ゆかりのある地名はほぼ網羅してある僕の愛蔵書『平家物語大事典』を引っ張り出してみたが、音戸のおの字も載っていなかった。

なので、現地でなにがしかの口伝えでもありはしないかと期待してきたのだった。

ところが会館は閉まっているし(かといってどれほどの情報があったのかは不明だが)、誰かに尋ねようにも地元民は歩いていないし、こりゃあ収穫なしかと諦めていたところ、ありがたいことに案内の石板に、その内容が刻まれていた。

出典まではなかったが、<地峡の南門に堰をつくり、南北の瀬を両断(長さ218m~182m)の工事>とあった。

重機もない当時、この潮流の速い海峡の底の掘削工事をどうやったのか疑問だったのだが、なんと、この海峡に堰をつくったとは!!

これにはさすがに驚いた。さしずめ、造船所のドックのような景観だったのだろうか。

工事がはじまったのは長寛2年(1164)10月。清盛は自ら指揮を執ったという。

翌年の永万元年(1165)7月に完成。10ヶ月の日数がかかったことになる。

<工事に要した労力は延べ6万人、経費は金5貫500匁、銀15貫(当時換算28万両)>とある。

6万人÷300日(休みなしで10ヶ月×30日)と計算すると、人夫の数は200人/日。

江戸時代のように月に6日の休みがあったとしても、250人/日程度だ。意外に少ない。

たぶん、少なくとも一桁は多い人足が従事していたろうと思うのだが。

それよりも、当時の28万両とはいくらになるのだろうか気になるところだが、江戸時代ならまだしも、平安時代の貨幣価値を調べるのは困難な作業のようなのでやめた。

ついでにこの宝篋印塔が気になって、建立はいつかと調べてみると、元暦元年(1184)だという。功績をたたえて村民が建てたらしい。

おそらくこの塔の脇か後ろにでも刻字されているのだろう。しかし、この頃は改元が多すぎて元号だけではピンとこない。

そこで、どんなご時世だったのか、このあたりの平家関連の出来事と照らし合わせてみた。

・長寛2年(1164)10月 工事着手

・永万元年(1165) 7月 工事完成

・仁安2年(1166) 清盛、太政大臣に

・養和元年(1181) 清盛没(64歳)

・寿永2年(1183) 平家都落ち、義仲軍が都に入る

・元暦元年(1184) 宝篋印塔建立

・文治元年(1185) 壇ノ浦で平家滅びる

すると、また新たな疑問がいくつかわいてきた。

この宝篋印塔の建立は、工事から間もなくでもなければ(20年もあと)、清盛が亡くなってからすぐでもない(3年もあと)。

在りし日を偲んで、という理由もわからないでもないが、このときの平家は、いまだ瀬戸内海を支配下に治めていたとはいえ、すでに源氏に都を奪われて下野した後だ。

そんなドタバタした時期に?と不思議に思わずにはいられない。

土地の住民たちは、いずれ平家が都を奪還するとでも信じていたのだろうか?

たとえば、ひとまずここは、いまだ平家に頭があがらず忠誠を示す意味で献上させられた、ということにしよう。

そうなると今度は、建立時の元号「元暦」がひっかかってくる。

平家が都落ちしてから壇ノ浦で敗れるまでは、のちの南北朝と同様、我こそ天皇だという人間がふたりいた時代だ。

その時期、「元暦」は朝廷と源氏方が使っていた、いわば正史の元号であって、平家方は都落ち以後も変わらず「寿永」を使っていたはずなのだ。

ならば、その勢力下にあったはずのここの住民が「元暦」の元号を使うのだろうか?

もやもやしながら先ほどの石板の文章を読み直していると、<天正10年、小早川隆景が三原城築城の際、音戸の瀬戸を通り、公の偉大さをたたえ、その塚を改造した>とある。

清盛からおよそ400年後の戦国時代に、毛利の武将小早川隆景が手を加えていたらしい。

もしかしたら、元暦と記されたのはその時のものなのではないかと思いついた。

400年と言えば、今からさかのぼれば戦国時代になるほどの時間の長さ。多少のズレがあっても不思議はない。

さらに言えば、宝篋印塔じたい、その時に初めて建てられたのだとすれば、これまでの僕の疑問は晴れて霧散するのだが、どうか。

このあと、音戸の街並みを散策してみた。

車一台分がやっとくらいの道幅だ。海峡とおなじく街道も狭くてビックリする。

案内図をみると、「隠渡」という地名があった。

あ!もともと「おんど」とはこう書いていたのか。なにやら神様にまつわる故事がありそうな名前だ。

おそらく、時代が経るに従い、音が同じな字面「音戸」に簡略化されたのだろうと想像する。

ふと、バイクのナンバープレートに目が留まった。

戦艦大和だ!

すぐにわかった。大和の船首部分のシルエットになって、碇のマークまである。「大和のふるさと呉市」と書かれていた。

(番号は黒塗りしてあります)

(番号は黒塗りしてあります)

倉橋島側から橋をわたり、本州側へ移った。

橋を渡ったところは音戸の瀬戸公園といい、野外ステージのようなものまである。つつじが有名だそうだ。

この公園をどこまでも上へ上へと行くと、高烏台と呼ばれるいちばん高い場所たどり着いた。

地名の由来は、神武天皇の東征の折に八咫烏が翼を休めた、という故事にちなむらしい。

ここに、お目当ての「平清盛公日招像」があった。高さ2.7m。

工事を督促した清盛が、西に沈む太陽を呼び戻したという、日招き伝説の像だ。

そりゃあもちろん、神様じゃあるまいしそんなことができるわけはない。

清盛ほどの大物が陣頭に立って督促するほどの急を要した工事だった、という比喩であろう。

このときの清盛は、朝廷の最高権力者である太政大臣の職につく2年も前だ。

それでいてこれだけの工事を敢行する力を持っていたというのだから、すでに朝廷内での地位は盤石であったのだろうなあ。

後から見ると、まさしく、向こうの島影に沈もうとする太陽を招いているような姿に見えた。

夕刻であったなら、なおいっそう、そう感じただろう。

縁まで行くと、さっき居た音戸の海峡が見下ろせた。

こちら側が本州で、向こう側が倉橋島になる。右奥に見えるのが江田島だ。

すぐ下の海峡にかけられた赤い橋が第2音戸大橋。その左側に半分隠れて見えるのが、らせん状の音戸大橋。

結構高いところまで上がってきたものだ。

南側に行ってみると展望台になっていて、眼下にはみごとな安芸灘の景色が広がっていた。

この公園周辺は、かつて陸軍の堡塁と砲台があった。その残骸がいくつか残っている。

ここの地名を警固屋というが、まさに地名がその役割の名を成している。

この石造りの遺構は、もと兵舎だったらしい。

この公園には、吉川英治の文学碑があったことをあとで知った。

清盛塚を見下ろす地に置かれた石碑には「君よ今昔の感如何」と刻まれているらしい。

昭和25年、取材旅行で訪れた氏が残した言葉で、まるで、清盛と対話しているようだ。

帰ってきてから、氏の小説『新平家物語』のなかで、音戸のくだりを探してみた。

時代的には、第三巻の末にある「海の氏神」あたりで触れていそうなのだが、いっこうに見当たらない。

結局、ずっと進んでようやく第五巻・「雪ノ御所」に、過去を振り返るようにただひとこと、

<~宋人を雪ノ御所に招待したり、音戸の瀬戸を切り開き、福原聚楽を建設し、~>

と、業績のひとつとしてあげられているに過ぎなかった。

なぜ吉川は、人間清盛の見せ場であるここの工事の一幕を小説で描かなかったのだろう?

僕はこうなってしまうと気になる性分。我慢できずに、氏の『随筆新平家』を取り寄せてみた。

本の中の一編「新・平家今昔紀行」は、『新平家物語』執筆にあたっての取材旅行記で、昔なじみを訪ね歩くように平家ゆかりの地を旅した記録だ。

つまり、石碑の文句はこの時の氏の感想なのだろう。

そこの「宮島の巻」で音戸の瀬戸を訪ねているようなのだが、

<~呉工廠のクズ鉄のジャングルを見、音戸の瀬戸へもまわった。清盛が清盛が厳島への近航路として開鑿した偉業の地で、ここにも清盛塚がある。>

と触れるのみで、造船所の鉄屑と同列の扱いだった。

他にはこの文の少し前に、厳島の清盛塚を前にして、<音戸ノ瀬戸にもありますがね>と権宮司と会話のなかにでてくるくらいだ。

やはり、というしかない。石碑に小説の一節を刻んでいない時点でうすうす察しがついていた。

清盛の偉業を知らないならいざ知らす、この風景を目にしていながら小説に描かなかったのは残念でならない。

「新」と冠しているだけあって、氏の創作もたぶんに盛り込んである『新平家物語』なのだから、本家のなかにまともに登場してこなかったとしても、やはり書いてほしかった。

ひどい言い方かもしれないが、氏の来訪を地元が喜んだほど、そして僕がこれだけ感激したほど、氏自身は感慨はなかったのだ。そうとしか言えまい。

すでに、スケジュールはケツカッチンだった。

金扇をあおぐ清盛と一緒に沈む夕日を呼び寄せてみたいところだったが、やむなく広島空港へ。

空港には、彼女をほったらかしにして単独行動をしていたJ君がすでに待っていた。

まあ、もしJ君があの一時間半の見学コースに同行したとすれば、苦行のようなものだったろうなと思えるので、むしろ一人で好き勝手にしててくれてよかったのかもしれない、と思った。

成田からの帰りの車の中で、また広島に来よう、今度は宮島と錦帯橋だ、と僕が言ってみたが、疲れのせいか二人の反応は鈍かった。

まあそうりゃそうだ、さすがに日帰り広島はキツイよな、J君。

だけど、どうせこの先、彼は戦艦大和しか見ていないくせに、呉に行ってきた、と君が自慢するのだろうと想像すると可笑しくなった。

余談になるが、ジャズミュージシャン坂田明は、ライブで平家物語を語るらしい。

サックス吹きなので、吹き語り、とでも言おうか。

それがCDとDVDで出ている。ジャケットの陰鬱さに不安を抱えながらも、ついつい密林で買ってしまった。

|

坂田明『平家物語』実況録音 映像篇 [DVD] |

| 坂田明,ジム・オルーク,田中悠美子,石井千鶴,山本達久 | |

| doubtmusic |

祇園精舎に始まり、入道逝去や坂落、敦盛最後などなどを経て、先帝入水で締めくくる。

怪談よりもおぞましく、目を閉じればまるで百鬼夜行の絵が浮かぶ。大人でさえも背筋が冷えるし、赤子がいれば泣き叫ぼう。

琵琶法師に負けず劣らずの迫力もの。きわめて前衛的なステージで、人によって好みがわかれるだろう。

ちなみに僕は惹かれてしまったほうだ。だからこうして紹介しているわけだが。

なんと、ここに特典映像として「音戸の舟唄」が収録されている。

別のものだがyou tubeに上がっていた。

森山威男 佐藤允彦 坂田 明 - 音戸の舟唄

エネルギッシュでありながらも、これがやけに侘しい。まるで楢山節に通じるような旋律だ。

じつは坂田の地元は、この近くの広で、幼少の頃から音戸の舟唄の旋律を聴いて育ったらしい。

清盛の死後、往時の功績を懐かしみ哀傷の念にうたれたという住民たちが、「念仏踊り」や「清盛祭」(毎年旧暦3月3日)をはじめた気分を垣間見たような思いがした。

最近、月一くらいでだれかのライブかコンサートに行ってる僕は、いつか彼の平家物語を生で観たいと願っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます