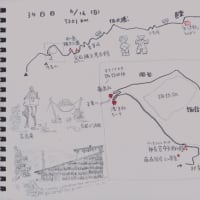

二見浦(フタミガウラ)にやってきた。

古く、この一帯は禊浜とも呼ばれ、この浜辺で心身を清めてから伊勢神宮に参拝をするものとされていたという。

当初の予定では、朔日餅を買ってからここに来て、6時20分過ぎの日の出を拝む、という段取りだった。

しかし、日の出の頃にはまだうどんを食っていたのだから、間に合うはずもない。

どっちにしても、この日はうす曇の空模様。海岸線から昇るお天道様は諦めていた。

二見興玉神社(フタミオキタマジンジャ)の鳥居をくぐり、岩場を廻りこむように参道を行くと、大注連縄が掛けられた夫婦岩が見えた。

縄の長さは35m。男岩に16m、女岩に10mが巻かれ、その間は9m。年に3回張り替えられるようだ。

社殿のすぐ脇の、いくつかの岩礁のなかにある。

もっと沖のほうに、ふたつの岩だけがぽつんとあるものと想像していたのだが違っていた。

二見興玉神社の主祭神は、猿田彦大神。

この地の地主神であり、天孫(天照大神の孫)・ニニギノミコトの道案内をしたといわれている。

蛙は、猿田彦大神のお使いということで、境内のいたるところにいる。

気を抜くと突然目の前にあわられて、何度かビックリした。

蛙が苦手な僕にとっては、あまり大きいものは勘弁してもらいたい気分。

旅のはじめということで、こちらで御朱印帳を新調。

表紙は、夫婦岩の上に、お天道様(こちらでは「日の大神」と呼んでいるようだ)が昇る図柄。

よく見ると、その大注連縄の下に富士山が。遠い富士山がここから見えるとは知らなかった。

調べると、夏至の頃には、その富士山の真上からお天道様が昇る「ダイヤモンド富士」が拝めるのだとか。 ご朱印

ご朱印

5月21日に行われる藻刈神事で、夫婦岩沖合い700mの海中に鎮まる「興玉神石」より採取された、無垢塩草。

不浄のお守りです。

由緒書きに目を通すと気になる箇所があった。猿田彦大神は、甦りの神でもあるという。

穢れを落として再生する、ということなのか。

僕には、「甦りたいという念が強い」からこそ、そういわれるのじゃないかと思われた。

道案内をしたと言えば聞こえがいいが、真実は、征服者に屈服して、自領を召し上げられた旧支配者、ということでしょう。

その立場は、出雲における大国主命と同じ。恭順を示したかわりに神様の地位を得たのだろう。

どうも、この猿田彦の存在が気になってきた。

参道には天の岩屋もある。

全国各所に、天照大神が隠れた「天の岩屋」「天の岩戸」といわれる場所がある。ここにあっても不思議さは感じない。

むしろ、夫婦岩からお天道様が現れるのだとすれば、隠れる場所があるほうが道理でもある。

社殿の横に、天宇受売命(あめのうずめ)の石像がある。

天照大神が隠れたときに、半裸で踊って賑やかした神様。

あの場には他に何人もの神様がいたはずのに、ここに彼女だけしかいないのは、のちに猿田彦の妻となったともいわれる所為かもしれない。

車に戻り、岩戸館というところで自然塩を買いたいと僕が言うと、J君の彼女が「うしろにありますよ」と言う。

振り向くと看板に「岩戸館」とあった。

入口には、「岩戸の塩」とあるので間違いはない。土産物屋かと思っていたが、どうやら旅館だった。

ロビーに並べられた塩を一袋買う。

すると、若女将さんらしき方が、「よかったら、いま工房で塩を造っていますので、ご覧になりますか?」と声を掛けてくれた。

「塩を?ここで?」

どこか別の場所で造って、この旅館で仕入れて売っているのだと思っていただけに驚いた。

喜び勇んでお願いし、旅館の奥に案内されると、薪がたくさん積まれた向こうに扉があり、「岩戸の塩工房」とある。

ワクワクしながら中に入ると、もわもわと蒸気が充満していて、熱気でムンムンしていた。

作業中の職人さん(と呼んでいいのか)に快く迎え入れられて、説明を聞く。

原料は、海水と井戸水を混ぜた汽水。

塩分濃度は、海水が3~3.5%なのに対し、2~2.5%の薄さになるという。

これを約1トン。一日20時間かけて炊き込むだというのだから驚いた。

なにせ、火力は薪なのだ。

三層にわかれた鉄釜の一番手前が、およそ700~800℃。

薪をくべるのは手前だけなので、奥へいくほど温度は下がり、三段目はおおよそ300℃くらいらしい。

手前から二段目、二段目から三段目へは、様子を見ながら柄杓で移していく手作業。

こうしてできる塩の出来高は、一日たったの20kg。

それを黙々と、この熱気のなかで辛抱強くやるのだから恐れ入る。

もともとこの塩を造ろうとはじめたきっかけは、家族の病気にあったらしい。

それが、この塩を摂ることによって改善された。やはり、ミネラル分を多く含んだ本来の自然塩の効果なのだろう。

塩の成分は、海水の含有量比とほぼ同じ。

だからこそ、母親の胎内にある羊水に近いという海水が、命の源といわれる所以であろう。

いま、普通に売っている「食塩」「精製塩」などの塩は、成分がほぼ塩化ナトリウム100%に近い、いわば化学製品だ。

原料は同じ海水だけど、本来いちばん大事な栄養分が抜かれているのだ。まあ、だから消費者は安価で塩が手に入るのだけど。

塩は、一袋125g入りで、820円。

あの手間を見させてもらったあとだと、けして高くは感じない。

帰ってきてから、品物を見ると、予想外の黄色い顆粒状のものだった。

見た目は、ビタミンたっぷりの風邪薬だといっても信用されそうな感じ。

指先につけて舐めてみると、たしかに食塩などとは違う。

これでシンプルに卵焼きなど焼いたら、さぞ旨いはずだ。

あとでよく見ると、入り口の案内にも、『塩工房見学できます』とちゃんと書いてあった。

あんがい、見ているようで見ていないものである。

浜伝いに行けば、伊勢神宮に奉納する「堅塩」をつくっているという御塩殿神社があるのだが、岩戸館の製塩をみたせいか、気分は満たされてしまった。

そこで、蘇民将来の伝説が伝わる、松下社(マツシタヤシロ)へ向かう。

境内は、人気の少ない静かな森。

正面に、白木で出来た社殿があった。

雨ざらしのせいでやや傾きもみられる。でも、その年季の入り具合のおかげで、かえってとても気持ちよく感じられた。

境内を掃除中のおじさんがふたり。神官ではなさそうで、聞きそびれてしまったが、地元の世話人の方だろうか。

御朱印をいただきながら、お話を伺うと、この社殿は20年ごとに建て替えるそうで、来年がその年なのだという。

その費用を、90軒の氏子で負担するらしい。

お伊勢さんの遷宮の時も社として分担金を出しているので、出費が多いと笑いながらも嘆いていた。

由緒書きによると、この社の創立年は不明らしい。

もと「牛頭天王」と称していたというとおり、御祭神は素戔嗚尊。

京都の八坂神社、岩手の黒石寺をはじめ、蘇民将来の伝説が残る神社は全国にある。

護符は、茅の輪とかちまきとかいろいろあるが、ここのは木札の付いた注連縄のようだ。

なるほど、おかげ横丁で見かけた、あの相撲取りの化粧回しのような注連縄の由来はここだったのだ。

ここは、蘇民将来の子孫が住んでいる家ですよ、と言って、福を招くのだ。 ←これです。

←これです。

清められた境内には、椿の樹があり、一輪の花だけが残っていた。

ひとつだけっていうのが、妙に愛おしくさせるものだ。

さてさて、そろそろお伊勢さんにお参りしましょうということになって、外宮に向かうのだが、その通り道にまた寄り道をしてしまう。

だって車を走らせていると、いい味出してる黒壁の庇に、「餅」の字が見えてしまったのだからしょうがない。

引き返してみると、「二軒茶屋餅」とある。

店内に入ると、餅しかない。

どんだけ使い込んでいるんだと思わせる棚が、でんとあるだけ。

それがもう、たまらなくいい。

店の場所が中途半端な位置じゃないか?と思ったら、どうやらここは、舟参宮する参拝者で賑わった船着場のあった場所らしい。

店の先へ行ってみると、なるほど流れの緩やかな川があり、小さな資料館もある。

テーブルに座って、買ったばかりの餅を食う。

まぶしたきな粉が香ばしく、餅の歯ごたえもいい。けっこう旨い。

3個入り220円。お土産用には、竹の皮包み(10個入り)もある。

創業は、天正年間という。なんとも、戦国時代からとは。

天正だと、信長の次男・信雄が伊勢を治めていた頃か。織田信雄も、この餅を喰ろうたのだろうか。

(つづく)

最新の画像[もっと見る]

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

2020 劇場鑑賞映画マイベスト10

4年前

-

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

2019 劇場鑑賞映画マイベスト10

5年前

-

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

6年前

ひとりで気ままなぶらり旅へ。

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます