1号機廃炉でも、核のゴミ搬出先は不透明!

国会では安保法制関連法案が衆議院で強行採決され、連日、多くの憲法学者や市民が反対の声を上げ続けています。これまで政治に対してほとんど関心も示さず、何の意見も発してこなかった若者たちが、”もしかしたら戦争に駆り出されるかもしれない”との危機感から、自ら先頭に立ち反対し続けています。安倍首相は、国民の理解が得られていないことを認め、”説明しなければならない”と、メディアに出て自ら説明していますが、国会における誰が聞いても理解不能な答弁を聞けば、この法案の危険性について理解できるはずです。だからこそ、多くの国民が反対しているのではないでしょうか。

韓国のマスメディアが、この法案が審議されだしたころ、戦争できる国へと変貌する日本に警戒観を漂わせる記事を書いていたそうですが、連日の日本国民の抗議行動に日本の民主主義が生きているとする希望を見出す記事を書いているそうです。自民党は数を頼りにこの法案を通そうとするでしょうが、どんなことがあっても、他国の戦争に協力することが当たり前な社会にだけはしたくありません。あきらめずに、反対し続けていきたいと思います。

さて、遅くなってしまいましたが、6月議会のレポートをお届けしたいと思います。

6月議会では、かねてからの市民の念願だった松江城が国宝指定を受けたことで、その記念事業や臨時福祉給付金などに関する補正予算を審議しました。

1611年に完成したと伝えられ、桃山初期の城郭の面影を残す松江城は、すでに国宝としての価値は高いと言われてきただけに、指定となったことは歓迎したいと思います。

その一方で、国からの財政的な締め付けは厳しく、しわ寄せが市民生活に及び始めているのも実態です。今議会での質問では、島根原発1号機廃炉に伴って、今後、発生すると思われる使用済み核燃料の行く末について市長に糺しました。そして、障がい福祉サービス支給の現場で発生している、重度障がい者に対するサービス支給量の削減問題について質問しました。障がいのある市民は少数の方たちかもしれません。それでも、“松江で暮らして本当

に良かった”と思えることが大切なことだと思います。自らの生活が成り立つのか不安を抱えている市民の顔に、笑みが蘇ることを願って尽力したいと思っています。

6月議会における主な質問と答弁

★島根原発に関する質問と答弁

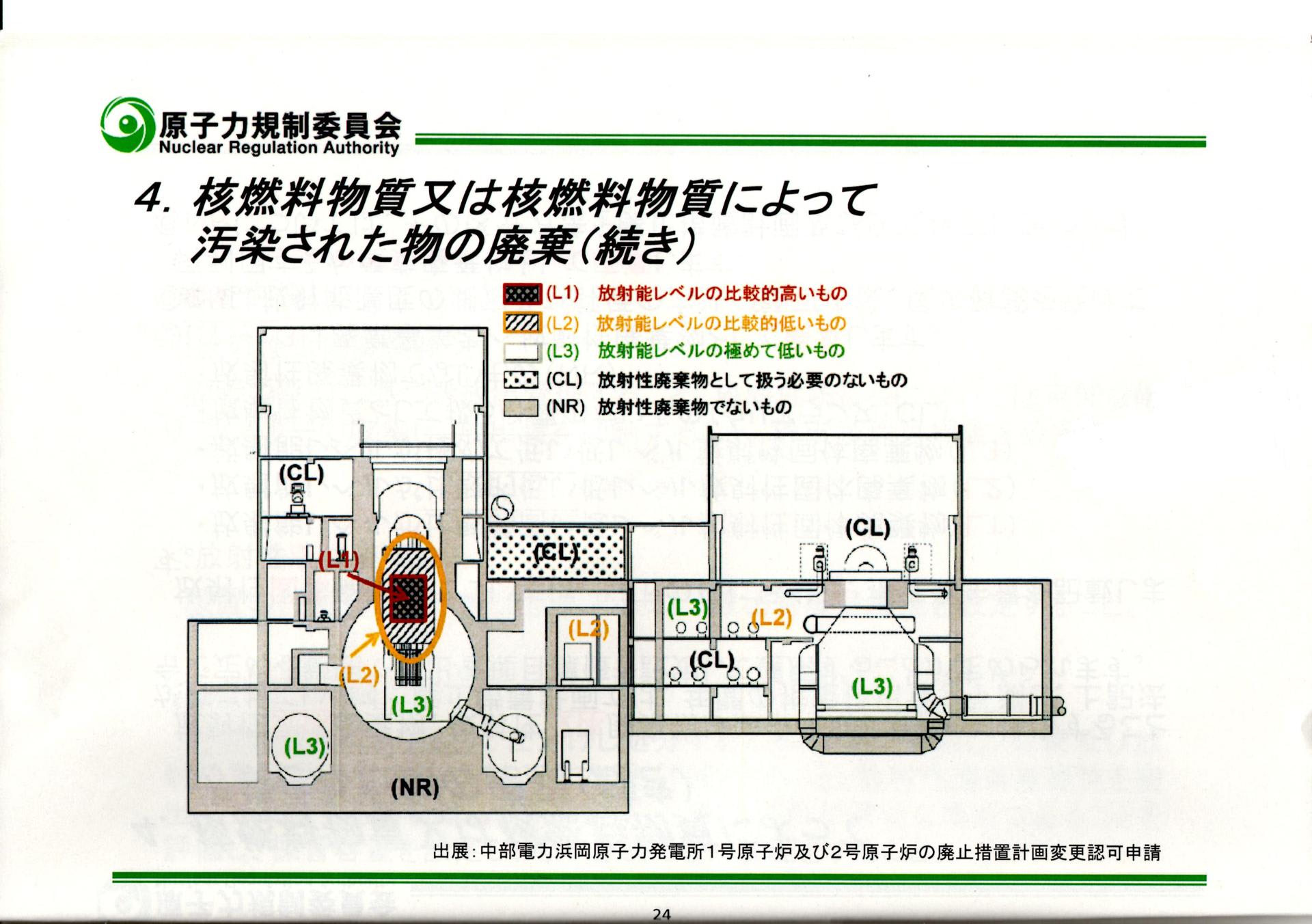

芦原:4月末をもって廃炉となった1号機には、使用済み核燃料722体が残されており、解体撤去に伴って低レベル核廃棄物6,255トンが発生するといわれている。

この使用済み核燃料について、市長は「早急に再処理工場に移すと、廃炉計画の中に明記して欲しい」と述べているが、青森県六ヶ所村の再処理工場はすでに22回目の稼働延期となり、同工場の燃料プールは、ほぼ満杯状態となっている。再処理がうまくできない限り、各地の使用済み核燃料を持って行くことすらできない。また、各地の原発サイトの燃料プールも余裕などなく、仮に止まった原発が再稼働すれば、これらの原発サイトに溜まった使用済み燃料の搬出が優先される。一方で、資源エネルギー庁の説明では、「中間貯蔵施設(乾式貯蔵)」建設のための政府の取り組みを強化するともあり、こういった現実を見据えてもなお、市長は国が市長の思いにきちんと答え、確実に実行してくれるとお考えか。

市長:使用済み核燃料・放射性廃棄物については、早期にサイト外に搬出をすることが基本であると思っております。再処理工場については審査がおこなわれてということですので、やってもらわなければならないと思います。全原協総会でも、強く要請したところです。国も当然だと答えていますので、きちっとやってもらわなければならないと思っています。

芦原:国は、使用済み核燃料を再処理し、生産したプルトニウムを使って高速増殖炉で燃やすという核燃料サイクルを進めてきた。その再処理工場は22回目の稼働延期となり、高速増殖炉原型炉のもんじゅは、廃棄物の減容、有害度の低減のための国際的研究拠点と変わっている。

高レベル核廃棄物の地層処分は、日本学術会議から「日本は、地層の安定性に不安がある。超長期に亘る安定した地層を確認することに関して、現在の科学的知識、技術的の雨量区では限界がある」と指摘されている。

私たち人類は,数万年先の人類まで危険性と管理の必要性を伝えるすべを持っているのか。国は、地層処分地について国からの指名方式に変更しているが、指名された自治体が受け入れるとは思えない。核のゴミは浮遊し始めていると感じる。

このような中、再び原発を動かせば,もって行き場のない核のゴミを作り出すことになり、市長の懸念は現実味を帯びてくる。それでも、市長は2号機の再稼働に前向きな考えに変更はないのか。

市長:使用済み核燃料の最終処分の問題については、昨年4月にエネルギー基本計画が策定され、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する新たな基本方針が作られたわけです。国の責任においてしっかりと推進していただきたいと思っています。

*たまり続ける使用済み核燃料の処分方法は難しい問題であり、放置すれば島根に置きっ放しになります。この負担をできるだけ後世に残さないためにも、ここで原発の再稼働はやめるべきだと考えます。市長には、再質問として再考を求めました。

芦原:高レベル核廃棄物最終処分に関する非公開の自治体説明会に松江市は出席しているが、あまりにも非民主的手法だ。その内容は公開されるべきだ。説明を求める。

政策部長:「原子力発電環境整備機構」から6月3日に「地層処分事業概要について」というテーマで放射性廃棄物地層処分に向けた取り組みの説明がありました。また、資源エネルギー庁から長期エネルギー需給見通しの検討状況についてと高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた新たな取り組みについて説明がありました。市民説明会をどうするのかとの質問に対して、同様の資料を使って全国でシンポジウムを開いているとの答弁がありました。

★障がい福祉サービス支給決定のあり方に関する質問と答弁

芦原:障害者総合支援法に基づき、障がいのある方たちは様々なサービスを使いながら生活している。その介護サービスの支給決定に関して、昨年の4月から「支給決定基準」が設けられている。

全面介助の必要な一人暮らしの重度の障がい者が、現に使っている生活に必要なサービス量が「運用上限」を超える場合に支給決定が行われない事例を聞いている。現に「標準支給量」という枠をはみ出してサービスを使って生活している障がい者に、“本当に必要か?”と疑いの目を向けることによって支給量を枠内に押さえたいと考えていないか。

健康福祉部長:標準支給量を原則としつつも、ご本人の状況や介護の環境、相談支援事業者が策定するサービス等利用計画を総合的に勘案し、必要に応じて標準支給量を超える支給も行っているところです。

*市は支給決定しなかった事例については全く答えていません。ですが、具体的に上限時間を一方的に告げ、それ以上は認めないというような市の対応を把握しています。そのことを再度質問で説明し、実態を検討するように求めました。

芦原:必要なサービス利用量が、標準支給量を超える場合に、市は、まず他のサービスを使うよう求めるようだが、実際の障がい当事者の状態について、ご本人や相談支援事業者の訴えに耳を傾け、確認すれば、必要なサービスを適切に把握できるはずだ。なぜ、他のサービス利用を求める前に、ご本人もしくは相談支援事業者の訴えを聞こうとしないのか。

健康福祉部長: こういった事実はございません。一方で、介護保険が利用できる場合は、これを優先して利用するよう国で定められているところです。このような場合には、他のサービスを優先するよう求めています。

*これも、市は認めていませんが、具体的な事例は把握済みです。本人の障がいの状態からは、市が勧めるサービスは全く使えないものだったものです。本人や介護者に状態を聞けば、その訴えに耳を傾ければ、自らが勧めるものが適切であるか否かはわかるはずです。上記の質問にも共通するのですが、当事者の訴えに耳を傾けない市の姿勢が、障がい当事者の皆さんの生活を脅かし始めているのです。

芦原:「障害福祉サービス支給に関する基準」の中には、特別支給量の適用について、有料老人ホームに入居している方は除外するとの規定が設けられている。外部から介護サービスを利用する住宅型有料老人ホームには、重度の障がい者の方も入居していて、介護保険を使ってもその生活を支えることが難しく、不足するところを障がい福祉サービスを使って生活を維持しているのが実態だ。しかも、介護保険で不足する部分が運用上限を超えている場合が多く、特別支給を受けなければ生活は成り立たない場合がある。その方たちが対象外となり、必要なサービスが受けられなくなっている。

歳出削減に重きを置くあまり、障がい者の皆さんの生活が成り立たなくなるような実態を見ないようにされているのではないか。障害者総合理念に反するのではないか。

健康福祉部長:厚生労働省通知において、市町村は支給決定基準を定めておくことが適当とし、障がい支援区分、介護者のありなし、他サービスの利用状況等の勘案事項を基礎に基準を設定することとされている。

*厚生労働省が通知を出していることは承知しているのですが、こういう基準を設けることで現に必要なサービスが不足するような事態を行政が招いていいはずがありません。「市は私たちに質の良いクオリテイーオブライフを諦めてもらいたいと言っているように感じる」との障がい者の言葉を紹介し、最後の質問とともに、障がいのある市民が生活に困らないために尽力するよう求めました。