でも、だからと言って、あちらに住んでいる一般ウイグル人の多くが、現実的な問題として直ちに独立すべきだと考えているかというと、必ずしもそうではないかもしれません。

漢人なんか大嫌いだ!

共産党も最悪だ!!

じゃあ独立だ!!!

…..となるほど、話は単純ではないようで。

昨年7月の暴動の原因となったウルムチでのデモも、別に独立を要求する内容ではなかった(若い参加者らは、五星旗を振っていたという説もあり)というし、ラビヤ女史らの運動も、当初は中国の枠内で自治の改善を求めるものであったことを、忘れるべきでは無いでしょう。

もちろん、心情的に独立を望んでいる人は多いでしょう。しかしながら、彼の地の経済は完全に中国本土に依存しているのが現状なのです。もし今後も中国での経済成長が続いたとしたら、そうした傾向はさらに強まるに違いない。

そんな状況の中、もし仮に新疆の南部(天山山脈以南)辺りが“東トルキスタン”とし分離独立を果たした所で、その新たな国が(いかに天然資源に恵まれているとはいえ)過剰な人口を抱えた貧しい農業国となるのは必至です。中国本土の周縁地域の一つとして、沿岸部の発展した地域に出稼ぎを送り出すような立場に、それほど変化は無いのではないか。

それについては、ここ10年くらいのロシアとウズベキスタンの関係が、ある程度参考になるかもしれません。

というのも、つい最近まで経済の調子がよかったロシアでは、いわゆる“3K労働”(死語?)の需要に国内の労働力が追いつかず、その分を中央アジアのウズベキスタンやタジキスタン、クルグズタン(キルギス共和国)といった、旧ソ連圏でも特に平均所得の低い国々から出稼ぎにやってくる人々の、安い労働力に頼るようになっていたのです。

ロシアでは、彼ら旧ソ連諸国(但しバルト三国を除く)の外国人は“近い外国人”として他の外国人とは区別されており、外国人の出入りには何かと厳しいあのロシアで、唯一“ビザ無しで2ヶ月もの滞在”が認められています。

彼ら出稼ぎ労働者たちは、とりあえずロシアに入国した後で職に就き、それから内務省に正式に“居住登録”を行った上で2ヶ月以上の滞在許可を得る、という場合がほとんどなわけです。

ところが、この“居住登録”というのが曲者なのですよ。

日本の市町村の住民登録のようなものだと思ったら、甘いです。何せこの制度は、元々はソ連時代に、コルホーズ(集団農場)の農民らが生活水準のより高い都市部に逃げるのを防ぐため、生み出されたものだと言いますから。

ロシアでは、今なお国民各自が“国内パスポート”と呼ばれる身分証明書の所持を義務付けられており、そのパスポートにはしっかり生まれた土地の“居住登録印”が記されています。別の土地に住む場合は、その都度、現地の内務省関係の役所に出向き、また別の“居住登録印”をパスポートに押してもらわねばならない。

何だか、今の中国の戸籍制度に似ていると思われるかもしれませんが、当然のことです。元ネタはこちらなので。

ともかくも、基本的に人をあまり移動させない目的で作られたものである上に、あちらの役所の効率の悪さも手伝って、その手続きには膨大な手間と時間がかかります。よく分からない理由で却下されることも多い。

ロシア国民ですらこの有様ですから、外国人なんて推して知るべしでしょう。ことこれに関しては、“近い外国人”に対する恩恵的な措置などありません。たいていの出稼ぎ労働者が2ヶ月以内に登録ができずに“不法滞在者”になってしまう。

それがロシア国籍者であれば、バレてもせいぜい警官から賄賂をたかられるくらいですみますが、外国人であれば賄賂のみならず、最悪、国外退去の危険に晒されることになります。

彼らはそうした不安定な立場を利用され、雇用者から賃金をピンハネされたり、警官や入管の役人からは頻繁に絡まれて賄賂をむしりとられたり(=国外退去が嫌だったら、黙っててやるから金よこせ!)と、二重、三重の搾取を受けて大変なのだとか。

しかも、彼らは最近あちらの都市部で増えている、ネオナチによる外国人襲撃の主要なターゲットにもなっているわけですが、それで怪我をしたり死んだりしても、警察も自国の大使館も何もしてくれない(まあ、あっちの警察は、自国民が犯罪被害にあっても大して動いてくれないけど….)とのことで…※。

※この辺の事情については、日本語だと中村逸郎著“虚栄の帝国 ロシア”が詳しい。

こちらの知り合いにも、ロシアでの出稼ぎ経験のある中央アジア人が何人かいますが、ほぼ全員が“あんな国にはもう二度と行きたくない”と言っていますね。

一旦“外国人”となったウイグル人出稼ぎ労働者には今一応存在するようなアファーマティヴ・アクションも適用されなくなるはずで、やはり同じような苦難に直面するのではないでしょうか。

それどころか、独立東トルキスタンと中国の関係に置き換えた場合、人口が毎年減り続け、しばしば労働人口を外部に求めねばならないロシアとは違って、中国本土の方は内陸部なんかだと、むしろ労働力が余っているわけです。となると、そもそも“外国人”であるウイグル人の出稼ぎ自体が不可能になるかもしれない。

少し話がずれましたが、経済のみならず、社会全体についても同じことが言えるでしょう。統合の過程がいかに彼らにとって不本意なものであったとしても、彼の地域が新中国の一部となってから既に60年(ちなみに、清朝が直轄統治を始めてから約130年)もの歳月が経っています。

60年といったら短いようですが、考えてみれば、日本の“戦後”と長さはそんなに変わらない。一つのシステムがある程度根付くに十分な時間であり、その間に社会機構の各要所に漢人エリート及び漢化した(幼稚園から漢語で教育を受けてきたような)ウイグル人エリートが配置され、彼らが居ないと社会が回らないような構造が既に出来上がっているわけで。

つまり、分離独立によって中国本土との関係が一旦途絶したり、漢人エリートが一挙に流出するようなことになれば、彼らの全体的な生活水準は、当分の間は今よりも下がることになるでしょう。その後もどうなるかは分からない。あまりに悲観的に過ぎると思われるかもしれませんが、これらは全てソ連崩壊後の中央アジア諸国(但しカザフスタンを除く)で実際に起こっていることです。

あと、ウイグル人の生活水準は今でも十分に低いではないか?という人もいるかもしれません。確かに新疆の南部は貧しいですが、それはあくまで、北部の裕福な層の漢人(彼の地の漢人社会の中でも格差は大きく、都市部の下層労働者や農民なんかはやはり貧しい)と比べた場合の話でしょう。中国領内の他の地域と同じく、“改革開放”前よりも物質的に豊かになっているのは確かなわけで。

例えば、ほんの十数年前まで南部の町や村では地元人の移動手段として使われていた“ロバ車”も、今ではほとんど電動バイクやオート三輪に取って代わられています。

それに、新疆の人口と言うと、何かと漢人の比率が高くなっている点ばかりが注目されがちですが、ウイグル人自体の人口も、この60年間で実はそれなりに増えていたりします(1945年の人口は307万)。

いずれにしても、海外に生活基盤があるでもない普通の生活者には、一旦当たり前になってしまった便利さや快適さを犠牲にするのは、中々覚悟のいることではないですかね。いかに大義はあるにせよ。

彼らの置かれた境遇に比べるべくも無いですが、自分自身、今の新疆みたいな、ネット環境のまったくない世界で何ヶ月も過ごすというのはほとんど十数年ぶりの経験でした。ほとんど水や空気と同じ感覚で何にでもネットを使うような生活から、ネット抜きのそれに戻るのがいかに厳しいか、つくづく思い知った次第で......。

こんなことばかり書いていると、気の短い人から“だったら今のままで良いってことか?この中共の工作員め!”と怒られそうなのですがw、こちらには別に“五毛”で雇われるほど生活に困っている訳でもないですしw、“独立”の困難さを指摘するのと、彼らの愚劣な民族政策を肯定することは、そもそも別の話です。

そうではなく、こちらが言いたいのは、ウイグル人国家の独立なんて現実には極めて難しいからこそ、敢えて強権で統治する必要はないのではないか、ということです。

独立運動を抑えたいのであれば、妥協できる限り“内在的な問題”の存在を認めた上で、(生産建設兵団ではなく)自治区政府の裁量権を拡大、独立派内の穏健な部分を取り込む努力をした方が、少なくとも今のように警察+軍事力の強権に頼ったやり方に比べれば、包摂コスト上はるかに安上がりではないかという話で。

同様に、一般ウイグル人に対しても“中華民族主義”なんていう、一部の漢人主義者以外の誰にも説得力の無いような空疎なイデオロギーを押し付けたり、その下で同化政策を進めたりするよりも、

“漢人とウイグル人が同じ国民であるべき歴史的必然性なんて実はあんまり無いし、他にも色々と問題はあるけれど、数ある選択肢の中でも、結局は中国の枠内に残るのが最良の選択なんだ。ほら、なまじ独立なんかしたばかりに貧乏になってしまって、最近ではオリンピック並みの頻度で革命が起きている、あの隣国をごらんよ!”

みたいな感じにプロパガンダの方向を転化した方が、より人心も掴めるし、国際社会での心象も良くなるでしょう。彼らの嫌いな“列強”も、ちょっかいが出しにくくなるのではないかと思われます。

↓ウルムチの北バスターミナルの近くで見かけた横断幕。まあ、わざわざウイグル語の方を読まなくても、漢字の字面だけで大体の見当はつくんだけど。

“新疆は、古より我らが祖国※の不可分の一部である。”

※この場合は、もちろん祖国=“中華人民共和国”。だとしたら、“古より”というのは“たかだか60年前から”と言い換えても可なのだろう。

↓ウルムチの南バスターミナルの近くにあった看板

“党の優しさを、祖国の温もりを、各民族の人民が一致団結して戦ってきた※道のりを忘れまじ!”

※“一致団結して戦ってきた”って......一体誰と?

↓昨年の秋ごろ、新疆の至る所でみかけた共産党の宣伝ポスター。スローガンは、上からウイグル語、漢語、カザフ語の三言語で書いてある。

“(民族)団結は、各民族人民の生命源である”

いずれも撮影者は管理人。2009年秋に撮影。

これに対しては、一部の漢人から、

“何でそこまでウイグル人に気を使わないといけないんだ!将来的に、彼らがみな同化されてしまえば、それで問題は解決するではないか!嫌な奴は出て行けばいいんだ!”

というジャイアニズム的な反論もあるかもしれません。

これはこれで一つの意見でしょう。

しかしながら、それだと今後も暴動や反政府テロは頻発するであろうし、その度に彼らが言うところの“反中勢力”からプロパガンダのネタとして使われることになるでしょうね。

何よりも深刻なのは、

“中国の勢力圏に入ったら、人口800万の大民族でも容易に同化されてしまうのだ”

という記憶が、周辺諸国の人々の心に強く刻み込まれてしまうことかもしれません。

漢人の移民に対する目はより厳しくなるだろうし、商売もよりしづらくなるに違いない。もし将来、世界において中米の2大国が対立する事態になれば、そうした国々はこぞって米側につくことでしょう。もちろん日本もw。

そうした意味で、今のような強権支配や同化政策は、長期的に見れば中国の国益に反するように思えます。

まあ、某西楚の覇王のように“文句のある国は皆滅ぼしてしまえ!ガハハ...”と損得を度外視して覇道を突き進むwとか、文革時代のようにまた鎖国するというのであれば、話は別ですけどね。

こんな簡単な道理が分からない中共の中の人たちの頭の中では、やはり継続革命wが今なお続いているとしか思えない。

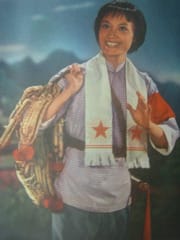

こんな↓感じで......。

※いずれもカシュガルのバザールで買った古本、“革命現代京劇「ドゥージュエン山」”(新疆人民出版 1974年刊)より抜粋。文革の時代、ウイグル語の読み書きには改良ラテン文字が使われていたが、この本も全てラテン文字表記だった。