同性愛という現象はヒト以外の生物でも見られるのかどうかは知りませんが、生殖という生物にとって本質的に重大な行為を全てまたは一部でも犠牲にするという意味で(あくまで生物学的に)不可思議な現象であるとも言えます。同性愛を引き起こす要因は環境的なものが大きいと考えられますが、ある程度遺伝的な傾向も観察されるようです。

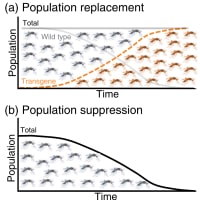

今のところ同性愛を引き起こすような遺伝子が特定されたという事実は無いようですが、もしそのようなものが存在している場合、はたしてどのようにしてそのような生殖に直接的に負の影響を与える対立遺伝子が個体群の中に維持されてきたのかということは非常に興味深い問題であると思われます。通常そのような遺伝子は進化の過程で淘汰されるはずであり、負の効果以外にそれを打ち消すような何らかの仕組みがあると考えられるからです。提唱されている主な仮説としては、超優性説、sexually antagonistic selection(性拮抗的淘汰とでも訳すのでしょうか?)、血縁淘汰の3つがあるようです。

超優性説においては劣性遺伝子である同性愛遺伝子aは、ホモ接合時(aa)は個体に同性愛的行動を引き起こし生態的に大きなコストを掛けるが、ノーマルの遺伝子Aとヘテロ接合(Aa)すると、ノーマルのホモ接合型(AA)よりも繁殖力が高くなるという説です。遺伝学の授業でよく引き合いに出される鎌状赤血球症候群の遺伝子が淘汰されずに維持されているメカニズムと同じです。この仮説では、同性愛遺伝子とノーマル遺伝子のヘテロの場合、例えばより性的な魅力が増したり、精子の競争能力が高くなるなどが考えられるようです。

Sexually antagonistic selection 説においては、同性愛遺伝子はその遺伝子が同性愛を引き起こす性にとっては有害な遺伝子であるが、他方においては何らかの適応的効果を与えるというものです。例えば男性おいて“ゲイ遺伝子”が発現した場合、その男性にとって(あくまで生物学的な)負の効果をもたらしますが、女性においてゲイ遺伝子が発現した場合逆に正の効果をもたらすという説です。

最後の血縁淘汰説ですが、同性愛遺伝子は自分の兄弟や近縁者を助けることで間接的に適応度を上げているというものです。ハチやアリなどのワーカーは自らは生殖に参加せず、兄妹の生殖カースト個体をサポートすることで自分の持っている遺伝子を次代に伝えようとしています。

これらの仮説はいずれも、今のところ証拠を伴わない理論でしかありません。米テネシー大学のGavriletsらによると、単純化したモデルにおいては前者二つの仮説はいずれも同性愛遺伝子を個体群中に維持するメカニズムとして成立しうるようです。

一応断っておきますが、これらはいずれも単なる生物学的な議論に過ぎません。

<参考>

Evolutionary biology: Genetics and bisexuality, Vincent Savolainen and Laurent Lehmann, Nature 445, 158-159 (11 January 2007)

今のところ同性愛を引き起こすような遺伝子が特定されたという事実は無いようですが、もしそのようなものが存在している場合、はたしてどのようにしてそのような生殖に直接的に負の影響を与える対立遺伝子が個体群の中に維持されてきたのかということは非常に興味深い問題であると思われます。通常そのような遺伝子は進化の過程で淘汰されるはずであり、負の効果以外にそれを打ち消すような何らかの仕組みがあると考えられるからです。提唱されている主な仮説としては、超優性説、sexually antagonistic selection(性拮抗的淘汰とでも訳すのでしょうか?)、血縁淘汰の3つがあるようです。

超優性説においては劣性遺伝子である同性愛遺伝子aは、ホモ接合時(aa)は個体に同性愛的行動を引き起こし生態的に大きなコストを掛けるが、ノーマルの遺伝子Aとヘテロ接合(Aa)すると、ノーマルのホモ接合型(AA)よりも繁殖力が高くなるという説です。遺伝学の授業でよく引き合いに出される鎌状赤血球症候群の遺伝子が淘汰されずに維持されているメカニズムと同じです。この仮説では、同性愛遺伝子とノーマル遺伝子のヘテロの場合、例えばより性的な魅力が増したり、精子の競争能力が高くなるなどが考えられるようです。

Sexually antagonistic selection 説においては、同性愛遺伝子はその遺伝子が同性愛を引き起こす性にとっては有害な遺伝子であるが、他方においては何らかの適応的効果を与えるというものです。例えば男性おいて“ゲイ遺伝子”が発現した場合、その男性にとって(あくまで生物学的な)負の効果をもたらしますが、女性においてゲイ遺伝子が発現した場合逆に正の効果をもたらすという説です。

最後の血縁淘汰説ですが、同性愛遺伝子は自分の兄弟や近縁者を助けることで間接的に適応度を上げているというものです。ハチやアリなどのワーカーは自らは生殖に参加せず、兄妹の生殖カースト個体をサポートすることで自分の持っている遺伝子を次代に伝えようとしています。

これらの仮説はいずれも、今のところ証拠を伴わない理論でしかありません。米テネシー大学のGavriletsらによると、単純化したモデルにおいては前者二つの仮説はいずれも同性愛遺伝子を個体群中に維持するメカニズムとして成立しうるようです。

一応断っておきますが、これらはいずれも単なる生物学的な議論に過ぎません。

<参考>

Evolutionary biology: Genetics and bisexuality, Vincent Savolainen and Laurent Lehmann, Nature 445, 158-159 (11 January 2007)