「建築の人たち」を主たる構成メンバーとする三次元設計の研究会が高知で開かれるということを聞きつけ、お城下まで来ている。BIMに関する勉強会だ。もとよりBIM発祥の国アメリカ合衆国には、CIMという呼称はなく、建築も土木もおしなべてBIMであることを思えば、本質的なところに差異はなく、CIMであろうがBIMであろうが「そんなのかんけえねえ」のかもしれないが、わたし的には少しばかり躊躇するところがないではなかった。

であっても、「行ってみなければ、見てみなければ、話してみなければ、(呑んでみなければ)」とわたしに思わせたものを、

この立入禁止の立て札の前で止まってしまうと、現代社会の大切な問題たちは解けないのです。そのために、ほんとうに大切な問題、自分にとって、あるいは現在の人類にとって、切実にアクチュアルな問題をどこまでも追求しようとする人間は、やむにやまれず境界を突破するのです。(『社会学入門』見田宗介、岩波文庫)

と言ってしまえば、それはあまりにもカッコをつけすぎだし大仰にも過ぎるが、「アクチュアル(現実に当面しているさま)な問題」のソリューションを見つけ出そうとするのに、やれ設計だからやれBIMだからと腰が引けているようでは用事にならない。そんなことは、「あたり前田のクラッカー」である。

ということで、「ゆる~いCIMの人、BIMの会に潜入する」の巻。

最後列でひっそりと身を潜めていたつもりが、旧知の主催者さんにすぐ発見され、皆に「今日は”CIMの人”も来てます。イチバンうしろで神々しく。」と紹介されてしまった。

なぜだろう ^^;

追記

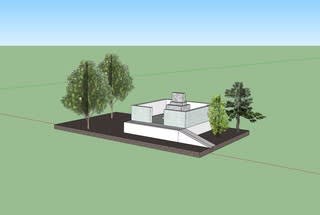

その会でもっともウケてたのは、ひとつはPC、もひとつはiPadで操るアプリケーションに対抗し、時間はもっとも遅かったものの30分で見事な水彩画のパースを描きあげたオジさん。拍手喝采を贈る皆の笑顔が印象的だった。

↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします

有限会社礒部組が現場情報を発信中です

発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う。