今回は地元の東灘から更に灘区の歴史ある道標等を巡ってみました。

その前に、前回行けなかった平野城(御影村城)址にまつわる場所へ寄ってみました。

(前回写真)阪急御影駅北側にある石碑。

ここは平等山中勝寺と言う寺院です。(御影町群家)

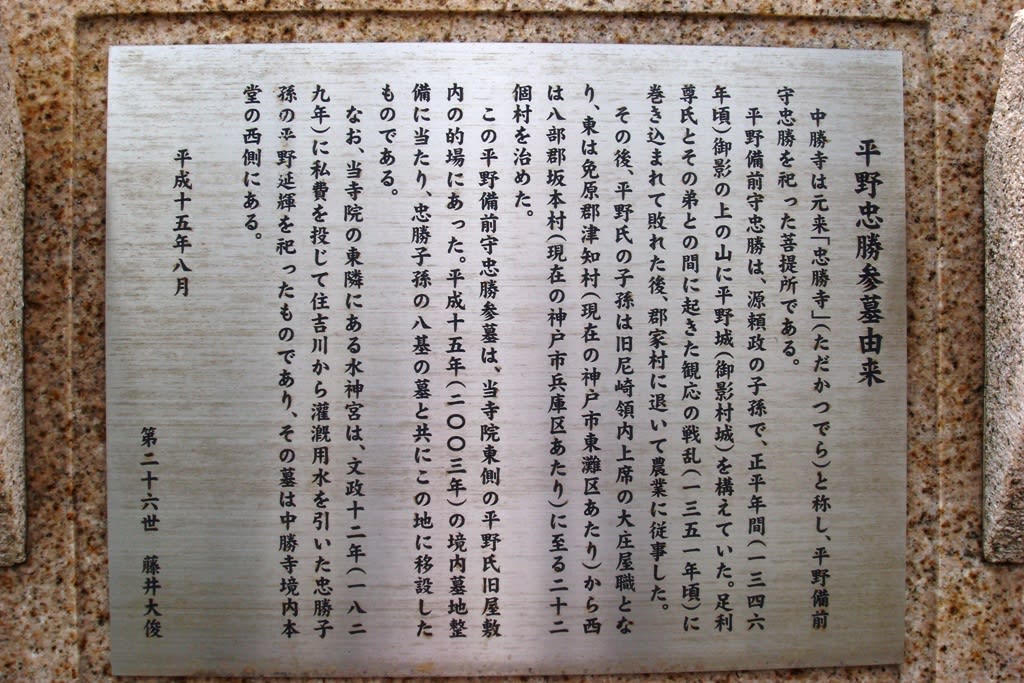

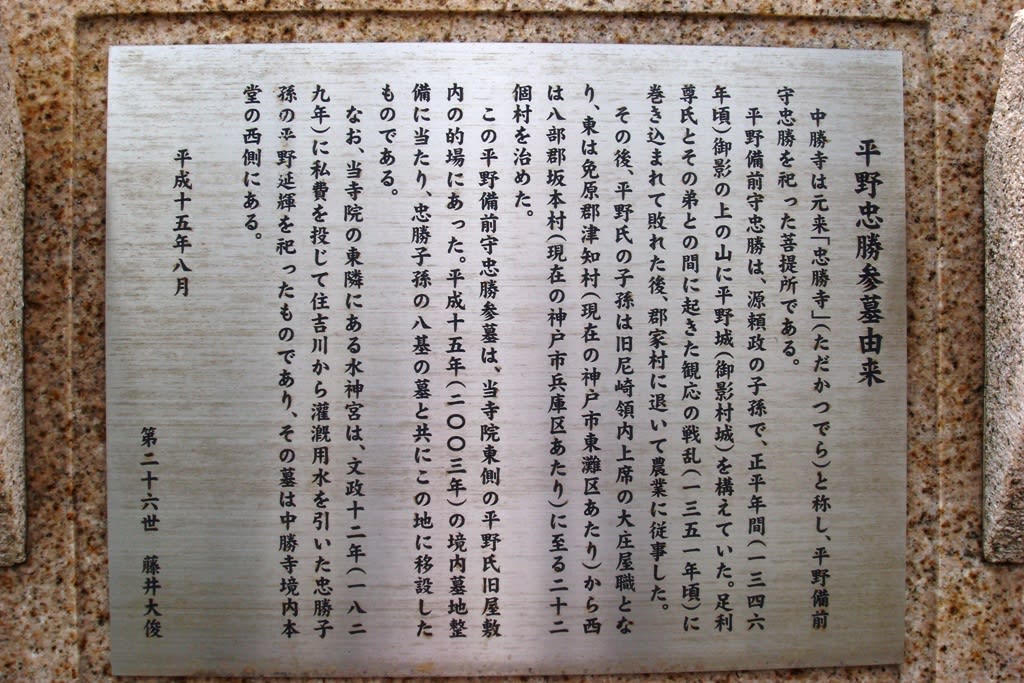

永正2年(1505)平野秀満が祖先の平野城城主、備前守平野忠勝の菩提寺として平野山忠勝寺を開いた寺院です。

昭和初期の火災後再建されて現在の平等山中勝寺に改められました。

境内には平野城主だった忠勝の墓碑や供養石仏が多く祀られています。

菩提所には石で造られた小さな祠が祀られています。

本堂の前庭には楕円形の自然石に浮彫りの阿弥陀如来座像の石仏が祀られています。磨滅がひどく刻銘もはっきりしないそうです。

墓地の中にひときわ大きな石碑、よく見るとそれは徳本上人の名号石碑でした。

間違いなく蔦文字の六字名号「南無阿弥陀佛」は徳本上人の名号です。見えにくいですが左には徳本○に+の印。全国に千基もあるそうですから。

本堂の前には菩提樹。

そこから国道2号線は大手筋交差点の大手筋の北詰め(阪急線の10m南)にある上ノ山公園へ。

平野城に関わる上ノ山の由来が記されています。

このように城之前、上ノ山、岸本、平野、大手筋の名残りは一帯が平野城があったことがうかがえます。

さてここから灘区の道標巡りに走ります。

最初は石屋川の左岸沿いを北へ走り、高羽交差点の南にある善光寺の横を上ります。

上高羽橋を右岸へ渡り

渡った所が一王山十善寺 左参道と刻まれた石碑がありますが探し物は・・

石碑の前にある60cmの小さな地蔵像道標です。賽銭箱で見えませんが左一王山と刻まれています。

参道詰まりの階段。

その階段途中の右手側にも同じような地蔵像道標がありました。

折角なので十善寺を拝観。

十善寺は山号を一王山と言われ、境内には一王山登山会館があり毎日登山で親しまれています。

本堂わきに早起観音立像があり地元の早朝ラジオ体操される人々を見守っておられます。

沢山ある碑の中でこの供養碑は舟形光背を彫りこみ大師座像を浮彫りしたものです。

参道を下っていくと鶴甲へ行く県道95号線へ出合います。

そこに高さ80cmの地蔵像の道標があります。右一王寺ミち 左ありま三田と刻まれています。

次はず~と下っていき鷹匠中学校の東側屏にある地蔵像の道標。

よだれ掛けがあるので字が見えませんが極わずかに左まやさんみちと刻まれているそうです。

鷹匠中学校の北側が昔の徳川道になります。

(石屋川~六甲八幡神社~護国神社~長峰中学校~杣谷峠)

徳川道筋の鷹匠中学校横の寿公園西隣に北向地蔵尊があります。

探しているのは西側に並んで見える地蔵さんです。

南端から2番目の地蔵。

この地蔵道標もよだれ掛けで字が見えにくいですが、すくとかやま これより一りと刻まれています。

「真直ぐ進む道は都賀庄を経て摩耶山へ一里」と教えているそうです。

残念ですが倒壊で移設され台座代わりにコンクリートで2/3ほど埋もれています。

ここから南へJRを過ぎた所に徳井神社があります。

境内の中にある道標に右まや山みちと刻まれています。

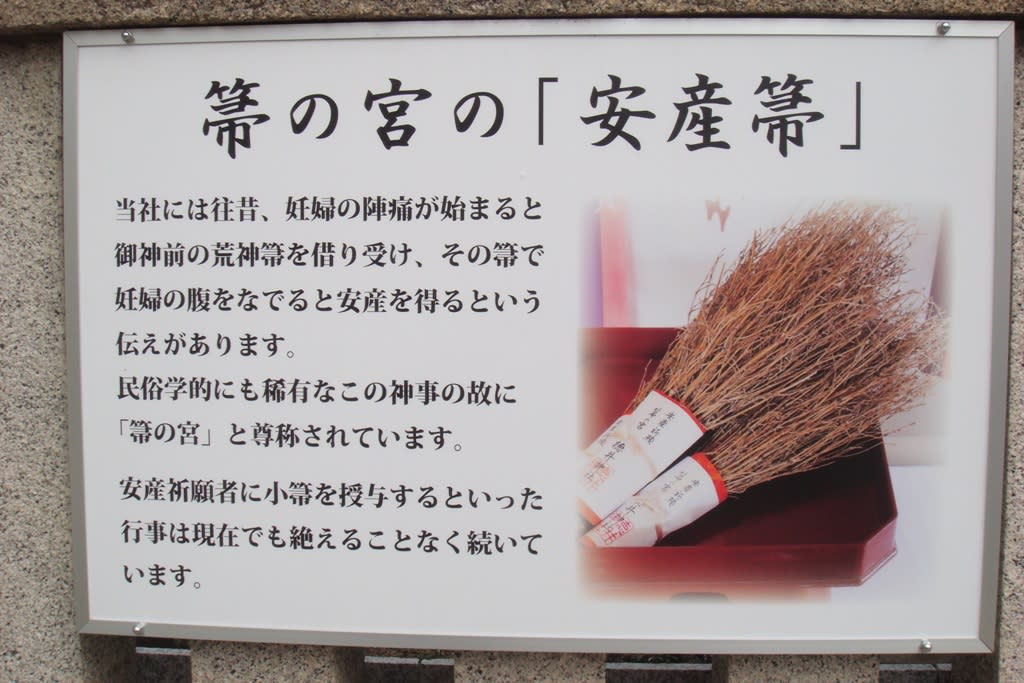

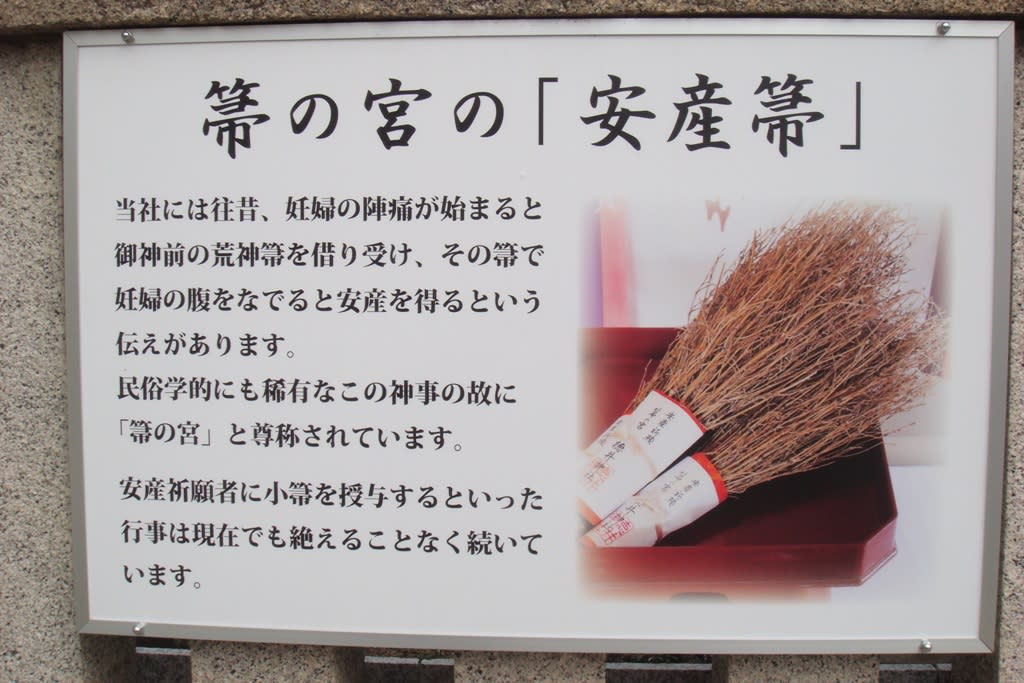

徳井神社は箒の宮さんで親しまれている安産祈願の神社です。

箒の宮さんの後はもう一度徳川道へ戻り、徳川道を西へ走り八幡線道路と交わる所の交番所前(工事中)にある道標へ。

高さ120cmある大きな道標で右住吉西宮 道 左有馬三田と刻まれていて、右側面にはすくまや山と刻まれています。

ここから阪急六甲駅の東踏切南の道標。

六甲山前辻ニ至ル 五五九八・三〇メートル 兵庫県土木課実測と刻まれています。

こちらは側は海抜 五九・五七メートル。

こちら側は大坂毎日新聞社建立大坂下寺町石刻。

次に六甲八幡神社の表参道へ。鳥居の右にある摂津国八幡社の道票は元々は西国街道筋に合ったもので右側には是ヨリ八丁上ルと刻まれています。

六甲八幡神社の参道から一つ南の筋にある南福寺地蔵尊。

この道標(建石)は慶応三年(1867)につくられたもので右まやみち 左ひゃうこと刻まれています。

次は六甲小学校と春日神社の四つ角。祠の中に祀られている合掌地蔵像。

合掌地蔵もよだれ掛けで見えませんが右一王山と刻まれています。

前にある春日神社も折角なので拝観しました。

ほとんどの神社や寺院は阪神大震災の影響で新しく再建されていますね。

でも唯一健在なのが樹木。

拝殿前の大木より更に大きなクスの木が横にあります。

県の指定を受けた文化財の大クス。

根周りが17.4m 高さが18m。

ここから更に西へ走り都賀川へ。

新都賀川橋を渡った先に照光寺があります。(篠原南6)

その照光寺の入り口左の境内に鬼塚古墳があります。

3m×2mの玄室(遺体を安置する室)を持った横穴式古墳で6世紀と推測されています。

真向えには銭湯(灘温泉)があります。

ここで終わりです♪

![シェア・ザ・ロード[share the road]](http://www.ei-publishing.co.jp/bicycle/share/velo_share_link/img/velo_share_bnr_468_60.gif)

にほんブログ村

にほんブログ村

自転車 ブログランキングへ

自転車 ブログランキングへ

その前に、前回行けなかった平野城(御影村城)址にまつわる場所へ寄ってみました。

(前回写真)阪急御影駅北側にある石碑。

ここは平等山中勝寺と言う寺院です。(御影町群家)

永正2年(1505)平野秀満が祖先の平野城城主、備前守平野忠勝の菩提寺として平野山忠勝寺を開いた寺院です。

昭和初期の火災後再建されて現在の平等山中勝寺に改められました。

境内には平野城主だった忠勝の墓碑や供養石仏が多く祀られています。

菩提所には石で造られた小さな祠が祀られています。

本堂の前庭には楕円形の自然石に浮彫りの阿弥陀如来座像の石仏が祀られています。磨滅がひどく刻銘もはっきりしないそうです。

墓地の中にひときわ大きな石碑、よく見るとそれは徳本上人の名号石碑でした。

間違いなく蔦文字の六字名号「南無阿弥陀佛」は徳本上人の名号です。見えにくいですが左には徳本○に+の印。全国に千基もあるそうですから。

本堂の前には菩提樹。

そこから国道2号線は大手筋交差点の大手筋の北詰め(阪急線の10m南)にある上ノ山公園へ。

平野城に関わる上ノ山の由来が記されています。

このように城之前、上ノ山、岸本、平野、大手筋の名残りは一帯が平野城があったことがうかがえます。

さてここから灘区の道標巡りに走ります。

最初は石屋川の左岸沿いを北へ走り、高羽交差点の南にある善光寺の横を上ります。

上高羽橋を右岸へ渡り

渡った所が一王山十善寺 左参道と刻まれた石碑がありますが探し物は・・

石碑の前にある60cmの小さな地蔵像道標です。賽銭箱で見えませんが左一王山と刻まれています。

参道詰まりの階段。

その階段途中の右手側にも同じような地蔵像道標がありました。

折角なので十善寺を拝観。

十善寺は山号を一王山と言われ、境内には一王山登山会館があり毎日登山で親しまれています。

本堂わきに早起観音立像があり地元の早朝ラジオ体操される人々を見守っておられます。

沢山ある碑の中でこの供養碑は舟形光背を彫りこみ大師座像を浮彫りしたものです。

参道を下っていくと鶴甲へ行く県道95号線へ出合います。

そこに高さ80cmの地蔵像の道標があります。右一王寺ミち 左ありま三田と刻まれています。

次はず~と下っていき鷹匠中学校の東側屏にある地蔵像の道標。

よだれ掛けがあるので字が見えませんが極わずかに左まやさんみちと刻まれているそうです。

鷹匠中学校の北側が昔の徳川道になります。

(石屋川~六甲八幡神社~護国神社~長峰中学校~杣谷峠)

徳川道筋の鷹匠中学校横の寿公園西隣に北向地蔵尊があります。

探しているのは西側に並んで見える地蔵さんです。

南端から2番目の地蔵。

この地蔵道標もよだれ掛けで字が見えにくいですが、すくとかやま これより一りと刻まれています。

「真直ぐ進む道は都賀庄を経て摩耶山へ一里」と教えているそうです。

残念ですが倒壊で移設され台座代わりにコンクリートで2/3ほど埋もれています。

ここから南へJRを過ぎた所に徳井神社があります。

境内の中にある道標に右まや山みちと刻まれています。

徳井神社は箒の宮さんで親しまれている安産祈願の神社です。

箒の宮さんの後はもう一度徳川道へ戻り、徳川道を西へ走り八幡線道路と交わる所の交番所前(工事中)にある道標へ。

高さ120cmある大きな道標で右住吉西宮 道 左有馬三田と刻まれていて、右側面にはすくまや山と刻まれています。

ここから阪急六甲駅の東踏切南の道標。

六甲山前辻ニ至ル 五五九八・三〇メートル 兵庫県土木課実測と刻まれています。

こちらは側は海抜 五九・五七メートル。

こちら側は大坂毎日新聞社建立大坂下寺町石刻。

次に六甲八幡神社の表参道へ。鳥居の右にある摂津国八幡社の道票は元々は西国街道筋に合ったもので右側には是ヨリ八丁上ルと刻まれています。

六甲八幡神社の参道から一つ南の筋にある南福寺地蔵尊。

この道標(建石)は慶応三年(1867)につくられたもので右まやみち 左ひゃうこと刻まれています。

次は六甲小学校と春日神社の四つ角。祠の中に祀られている合掌地蔵像。

合掌地蔵もよだれ掛けで見えませんが右一王山と刻まれています。

前にある春日神社も折角なので拝観しました。

ほとんどの神社や寺院は阪神大震災の影響で新しく再建されていますね。

でも唯一健在なのが樹木。

拝殿前の大木より更に大きなクスの木が横にあります。

県の指定を受けた文化財の大クス。

根周りが17.4m 高さが18m。

ここから更に西へ走り都賀川へ。

新都賀川橋を渡った先に照光寺があります。(篠原南6)

その照光寺の入り口左の境内に鬼塚古墳があります。

3m×2mの玄室(遺体を安置する室)を持った横穴式古墳で6世紀と推測されています。

真向えには銭湯(灘温泉)があります。

ここで終わりです♪

![シェア・ザ・ロード[share the road]](http://www.ei-publishing.co.jp/bicycle/share/velo_share_link/img/velo_share_bnr_468_60.gif)

自分の住んでいる街の歴史や風土などに目を向けることってあまり無いですが、ふと自由気ままに立ち止り、ゆっくりと眺めることができることは、自転車ならではですね。私も子供の頃に遊んだ場所へMTBなどで行き、変わっていない場所があったりすると、なぜかホッとする時がありますね。大人になっても、子供の頃の冒険心は持ち続けていたいものです\(^o^)/

私もSuperfly8さんみたいに若い時はまったく興味も無く、知ろうとさえ思いませんでしたが歳をとると先人たちが残したものが分かる様になりますね。

大災害も一生に一度あるかどうかを先人たちは石碑に刻み後世に伝えているんですね。

東北の大災害も再開発で昔の面影は全く無くなることでしょいが、せめてこの地に何々が有ったと記念碑が在れば慰めになるでしょうか。