ちょっと寄り道です。

「古事記」日本神話に登場するアメノウズメ(天宇受賣命)

日本神話の天の岩戸に登場します。

天照大神が機屋で神に奉げる衣を織っていたとき、建速須佐之男命が機屋の屋根に穴を開けて、皮を剥いだ馬を落とし入れた。

驚いた1人の天の服織女は梭(ひ)が陰部に刺さって死んでしまった。

ここで天照大神は見畏みて、天岩戸に引き篭った。

そこで、八百万の神々が天の安河の川原に集まり、対応を相談した。思金神の案により、さまざまな儀式をおこなった

天宇受賣命が岩戸の前に桶を伏せて踏み鳴らし、神憑りして胸をさらけ出し、裳の紐を陰部までおし下げて踊った。

すると、高天原が鳴り轟くように八百万の神が一斉に笑った。

これを聞いた天照大神は訝しんで天岩戸の扉を少し開け、

「自分が岩戸に篭って闇になっているのに、なぜ、天宇受賣命は楽しそうに舞い、八百万の神は笑っているのか」と問うた。

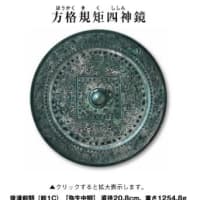

アメノウズメが「貴方様より貴い神が表れたので、喜んでいるのです」というと、天児屋命と太玉命が天照大神に鏡を差し出した。

鏡に写る自分の姿をその貴い神だと思った天照大神が、その姿をもっとよくみようと岩戸をさらに開けると、

隠れていたアメノタヂカラオがその手を取って岩戸の外へ引きずり出した。

まあ、こんなお話です。古代のアイドルと云った所でしょうか。

しかし、天皇家の歴史を語る「古事記」「日本書紀」に、この様なストーリーを挿入するべきでしょうか。

現代のアイドルでも、裸になる事はご法度です。現在の言葉を使えば、ヌードダンサーです。

江戸時代を除いても、吉原など遊楽はあっても、女性が人前で裸踊りをする事はありませんでした。

鎌倉、戦国時代は、それどころではありません。

平和な平安時代、紫式部、清少納言らの男女のやり取りはあるものの秘め事として扱われています。

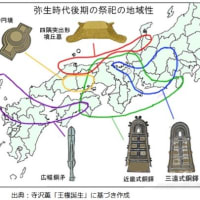

時代は、更に遡り、古墳時代、弥生時代です。

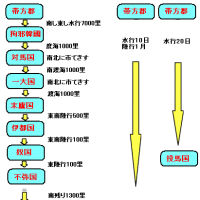

まだ、九州、中国地方に多くの国々があった時代です。

儒教、道教は伝わっていたでしょうが、諸国が独特の文化を造った時代です。(仏教はまだ伝わっていません)

この話は、南国九州であり、山国の奈良や京都ではありません。

アメノウズメの服装も着物を一枚に腰ひもです。平安時代の十二一重とは違います(山奥の盆地ですので厚着が当たり前)

このアメノウズメは、ニニギの天孫降臨の際に道案内をしたサルタヒコ(猿田彦)とも交渉しています。

その時も裸を披露しています。そして後にサルタヒコと結婚します。

よほどの美女であったようです。一方、猿田彦は鼻が大きく大柄で美男子ではない様です。

双方とも高齢ですので、晩婚で結ばれたことになります。

明らかに平安貴族の風習とは異なります。

時代の違いだけでなく、近畿の山奥の文化と南国九州の湾岸の国の違いです。

魏志倭人伝には、入れ墨モンモンの民族風習も紹介されています。つまり裸に近いわけです。

卑弥呼の館にも千人の女性(巫女)が集められます。

優秀な女性(つまり美女)は、それぞれの国の王のあこがれであったのです。

卑弥呼が女王になれたのは、多くの美女を集めたからかもしれません。

当時の美女の象徴がアメノウズメです。

1、伏せた桶の上で踊れる小柄で身軽な女性

2、入れ墨はしていない(入れ墨は部族の印です。どの国にも属していない事が必要です)

3、未婚である(幼女で処女である)

4、健康的である事(当時の食糧事業から考えると少し太めで、豊かな胸ではないでしょうか)

5、一般の女性とは一目で違いがわかる(多分、色白で日焼けしていない、肌がきれい、けがなどの跡がない)

6、生活感がない、苦労の後がない、世間知らず(意外と質素でおバカ系であった)

卑弥呼は高齢ですので対象外です。

卑弥呼の死後、女王となる幼女 台与が、当時の美女の象徴だったのでしょう。

今も昔も同じで、日本男児は美女に弱いようです。

古代の日本人には、思想家がいません。人間のあるがままの姿を尊重していたのでしょうか。

対して大陸では、武力と知力(儒教など教え)で多くの思想が広がります。

個人的で申し訳ないですが

キリスト教の聖書やブッダの教え、儒教や道教など思想的な経典より、日本神話の方が人間的で好きです。

意外と現代日本のアニメにも影響があるんかもしれません。

後に平安時代の美女に小野小町がいますが、実は彼女を正面から描いた絵はないそうです。

西洋の美女クレオパトラ(プトレマイオス朝の王女)はその高貴な出生にありますが

小野小町と楊貴妃は、教養の高さが評価されたようです。

「古事記」日本神話に登場するアメノウズメ(天宇受賣命)

日本神話の天の岩戸に登場します。

天照大神が機屋で神に奉げる衣を織っていたとき、建速須佐之男命が機屋の屋根に穴を開けて、皮を剥いだ馬を落とし入れた。

驚いた1人の天の服織女は梭(ひ)が陰部に刺さって死んでしまった。

ここで天照大神は見畏みて、天岩戸に引き篭った。

そこで、八百万の神々が天の安河の川原に集まり、対応を相談した。思金神の案により、さまざまな儀式をおこなった

天宇受賣命が岩戸の前に桶を伏せて踏み鳴らし、神憑りして胸をさらけ出し、裳の紐を陰部までおし下げて踊った。

すると、高天原が鳴り轟くように八百万の神が一斉に笑った。

これを聞いた天照大神は訝しんで天岩戸の扉を少し開け、

「自分が岩戸に篭って闇になっているのに、なぜ、天宇受賣命は楽しそうに舞い、八百万の神は笑っているのか」と問うた。

アメノウズメが「貴方様より貴い神が表れたので、喜んでいるのです」というと、天児屋命と太玉命が天照大神に鏡を差し出した。

鏡に写る自分の姿をその貴い神だと思った天照大神が、その姿をもっとよくみようと岩戸をさらに開けると、

隠れていたアメノタヂカラオがその手を取って岩戸の外へ引きずり出した。

まあ、こんなお話です。古代のアイドルと云った所でしょうか。

しかし、天皇家の歴史を語る「古事記」「日本書紀」に、この様なストーリーを挿入するべきでしょうか。

現代のアイドルでも、裸になる事はご法度です。現在の言葉を使えば、ヌードダンサーです。

江戸時代を除いても、吉原など遊楽はあっても、女性が人前で裸踊りをする事はありませんでした。

鎌倉、戦国時代は、それどころではありません。

平和な平安時代、紫式部、清少納言らの男女のやり取りはあるものの秘め事として扱われています。

時代は、更に遡り、古墳時代、弥生時代です。

まだ、九州、中国地方に多くの国々があった時代です。

儒教、道教は伝わっていたでしょうが、諸国が独特の文化を造った時代です。(仏教はまだ伝わっていません)

この話は、南国九州であり、山国の奈良や京都ではありません。

アメノウズメの服装も着物を一枚に腰ひもです。平安時代の十二一重とは違います(山奥の盆地ですので厚着が当たり前)

このアメノウズメは、ニニギの天孫降臨の際に道案内をしたサルタヒコ(猿田彦)とも交渉しています。

その時も裸を披露しています。そして後にサルタヒコと結婚します。

よほどの美女であったようです。一方、猿田彦は鼻が大きく大柄で美男子ではない様です。

双方とも高齢ですので、晩婚で結ばれたことになります。

明らかに平安貴族の風習とは異なります。

時代の違いだけでなく、近畿の山奥の文化と南国九州の湾岸の国の違いです。

魏志倭人伝には、入れ墨モンモンの民族風習も紹介されています。つまり裸に近いわけです。

卑弥呼の館にも千人の女性(巫女)が集められます。

優秀な女性(つまり美女)は、それぞれの国の王のあこがれであったのです。

卑弥呼が女王になれたのは、多くの美女を集めたからかもしれません。

当時の美女の象徴がアメノウズメです。

1、伏せた桶の上で踊れる小柄で身軽な女性

2、入れ墨はしていない(入れ墨は部族の印です。どの国にも属していない事が必要です)

3、未婚である(幼女で処女である)

4、健康的である事(当時の食糧事業から考えると少し太めで、豊かな胸ではないでしょうか)

5、一般の女性とは一目で違いがわかる(多分、色白で日焼けしていない、肌がきれい、けがなどの跡がない)

6、生活感がない、苦労の後がない、世間知らず(意外と質素でおバカ系であった)

卑弥呼は高齢ですので対象外です。

卑弥呼の死後、女王となる幼女 台与が、当時の美女の象徴だったのでしょう。

今も昔も同じで、日本男児は美女に弱いようです。

古代の日本人には、思想家がいません。人間のあるがままの姿を尊重していたのでしょうか。

対して大陸では、武力と知力(儒教など教え)で多くの思想が広がります。

個人的で申し訳ないですが

キリスト教の聖書やブッダの教え、儒教や道教など思想的な経典より、日本神話の方が人間的で好きです。

意外と現代日本のアニメにも影響があるんかもしれません。

後に平安時代の美女に小野小町がいますが、実は彼女を正面から描いた絵はないそうです。

西洋の美女クレオパトラ(プトレマイオス朝の王女)はその高貴な出生にありますが

小野小町と楊貴妃は、教養の高さが評価されたようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます