日本神話の神様たちをもう一度(おさらい)

で、天照大神が女性だったのか、男性だったのか疑問が解消できなくなりました。

男性と思われる最大の理由

・家系図が全て男性で繋がっている。女性は天照大神だけです。

ネットで検索すると 天照大神の男性説は結構あります。

そもそも、天皇家の正当性を書き上げる目的があるはずの「古事記」「日本書紀」

わずかに、「日本書紀」で、素戔嗚が「姉の天照大神に会いに行く」と記載されているようです。

何故、女性 天照大神を頂点にしたのでしょうか。

神世七代の世代で、神様も徐々に人間に近くなります。

イザナミ・イザナギの代で男女、夫婦、兄妹 になっています。

※夫婦でもあり、兄妹でもあります。近親相姦です。まだ神様が少ないので仕方ないですね。

山の神、海の神など地上の神様を産みます。

イザナギが出産で陰部をやけどして亡くなります。 人間らしい

そこまでは、順調でしたが、イザナミが無くなった後の家系図がものすごいです。

イザナギがイザナミに会いに黄泉の国へ行って、生きて戻ってこれる。 神業です。

1人になったイザナギは、更に神様を産み続けます。

天高原に残った神様は、最後に産んだ、天照大神、素戔嗚、月読 の3人

母親はいません、イザナギの目や鼻から生まれます。

天岩戸で、裸踊りをして、天照大神を誘き出すのは 人間らしい

素戔嗚との誓約で、剣や勾玉を噛み砕いて8人の男女を産む。 神業です。

※この誓約の儀式を、兄弟げんかではなく、結婚儀式と考えてみます。

両親であるイザナミ・イザナギと同じです。

違う所は、天照が素戔嗚を嫌っていた事でしょう。

そんな二人の生活がうまくいくはずもなく

天照は拗ねて岩戸に隠れたり、素戔嗚はいたずらが過ぎて、高天原を追放される。

現在流のたとえ話にすると、妻が子供を引き取り、家に残る。夫が家を出る形の離婚劇です。

急に人間味がでたというか、人に近くなった気がします。

※人間の本質は古代も現代も同じなのですね。

女性は本当は強い、女性は家や家族を守るもの、男は外で仕事しろ なのかもしれません。

素戔嗚のその後

八岐大蛇を退治する際、櫛名田比売(しなだひめ:大山津見神の娘)に一目ぼれ

素戔嗚には、もう一人妻がいて、次に妻にしたのが

神大市比売(かむおおいちひめ)でやまり大山津見神の娘、

神大市比売と櫛名田比売の姉妹と結婚しています。

多重婚は有でも、姉妹です。何とも生々しい多重婚です。

古代は、人の交流も少なく、同じ国の中での高貴な人間同士の結婚が多いはずです。

近親者同士の結婚は普通だったでしょう。

素戔嗚は地上で立派な仕事を成し遂げますか、女性にモテないとちょっと不順な動機が含まれています。

これも男の性を表現したのでしょうか。そうであれば、歴史書ではなく、人文学書に値します。

加えて、誓約で産まれた長男に、地上を平定するように命令しますが、荒れ狂う地上をみて、おびえてしまいます。

何とも弱虫で臆病者です。天照も諦めて、その子供のニニギに天孫降臨を命令するという話です。

この部分を全て削除してイザナギの子供をニニギに書き直し、天孫降臨を命令した方が

天皇家に家系図はよほどスッキリしますし、見栄えも良くなります。

天照大神は女性で間違いありません。

イザナミ・イザナギの子供に男女の兄妹が必須です。

※三貴神には、女性が必要で兄妹で夫婦になる予定でした。

素戔嗚が追放された後に、月読 と 天照の二人で子孫を増やす物語でも良いです。

夫婦そろって高天原で円満に過ごし、私たちを人間も見守っていただいている。にすれば全てがハッピーエンドです。

所が長男が乱暴で追放されると云う流れになり、高天原に残ったのが女性の天照大神のみになりました。

物語のエンディングは、天照は伊勢神宮で、素戔嗚は出雲で別居生活で締めくくられています。

「古事記」の一巻{日本神話)は、歴史書と云うよりノンフィクションの連載小説です。

一番の理由は、中国の史記と、九州、山陰地方に伝わる伝説にあります。

明らかに、近畿の大和朝廷より長い歴史がある事が解っていました。

大陸との交流も再開しています。

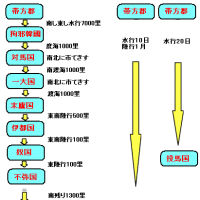

徐福の記事、漢委奴国王、魏志倭人伝に紹介される邪馬台国の卑弥呼など、無視するわけにはいきません。

しかし、先祖が中国から渡来した徐福であるとも邪馬台国が魏の国へ貢物を贈り親魏倭王の金印を貰うなど書くことも出来ません。

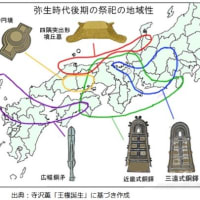

全てが弥生時代にあります。

九州で栄えた国があり、その権力は何度も移り変わったはずです。家系図も実は幾度か途切れているのです。

これら全てを引き継いだのが、ヤマト朝廷です。

ヤマト朝廷=邪馬台(ヤマト)国だからです。

以下は私の勝手な妄想です。

徐福船団の渡来

・イザナミとイザナギが日本の国土を作る(国生み)

奴国王

・イザナミの死後、イザナギも無くなった。三貴神を産むイザナギが奴国王

倭国大乱

・倭国大乱の後は、邪馬台国(卑弥呼=天照大神)と出雲国(投馬国の官 弥弥=素戔嗚)の二つが主な国となった。

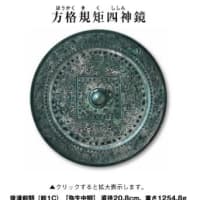

・黄泉の国は、卑弥呼の鏡を使った祈祷から生まれ、古墳時代に引き継がれた。

邪馬台国と卑弥呼

・邪馬台国が高天原であり、女王卑弥呼が天照大神

・出雲国の男王が素戔嗚で、実は血縁関係はない

卑弥呼の死後

・誓約で産まれた三女神、宗像一族の神、或いは女王、3人姉妹か3代なのかは不明、宗像氏も権力があった。

・誓約で産まれた五男神は、卑弥呼の死後の男王、奴国王、狗奴国王、伊都国王、豊国の台与など当時の権力のある国の王

8人とも天照とも素戔嗚とも血縁関係ではない。長男が卑弥呼の死後の男王(卑弥呼の弟)ではないか

古墳時代(西都原古墳群)の国

・大陸の史記には登場しないが、大きな船を持ち航海できる国があった。ニニギがその国(肥国)の王

卑弥呼の元には、1000人の巫女が使えていました。周囲の諸国から集められた女性です。

卑弥呼の死後、西都原の国などへ引き取られた女性も多くいたでしょう。

ある意味、卑弥呼の後継者がニニギでもある。

神武東征が事実なのか

・年齢的、期間を考えても事実とは思えない。長い期間を通じて邪馬台国の文化が近畿へ伝わった と考えるべき。

ヤマト朝廷=邪馬台国(ヤマト国)である。卑弥呼の祈祷や邪馬台国の争いをしない国造りの文化を伝えた文化の伝承である。

その証として、ヤマト(邪馬台)と国を呼んだ。

古事記に登場する欠史八代はやはり存在しない。正しい家系図は更に後の世代です。

こんなところではないでしょうか。

実際は

・弥生時代、古墳時代に神道の元が出来ていた。

・九州、出雲が文化的に進んでいて、ヤマト朝廷は配慮せざるを得なかった。

・飛鳥時代には、日本神話の原型が出来ていた。

・蘇我氏・聖徳太子が仏教を受け入れたため、神仏分離の目的もあった。

・先に聖徳太子が「天皇記」を書き上げており、その内容を知る人が多くいた。

日本の歴史を伝える歴史書としては ✖

天皇家の正当性を伝える系図としても ✖

神道の経典となるような聖書としても ✖

な書物になっています。

そのおかげで、イスラム教やヒンズー教の様に、国民の生活に宗教が強く影響することはない国民になりました。

但し、戦前、戦中は、この天皇制度と神道が国民の教育に取り入れられましたが・・・

で、天照大神が女性だったのか、男性だったのか疑問が解消できなくなりました。

男性と思われる最大の理由

・家系図が全て男性で繋がっている。女性は天照大神だけです。

ネットで検索すると 天照大神の男性説は結構あります。

そもそも、天皇家の正当性を書き上げる目的があるはずの「古事記」「日本書紀」

わずかに、「日本書紀」で、素戔嗚が「姉の天照大神に会いに行く」と記載されているようです。

何故、女性 天照大神を頂点にしたのでしょうか。

神世七代の世代で、神様も徐々に人間に近くなります。

イザナミ・イザナギの代で男女、夫婦、兄妹 になっています。

※夫婦でもあり、兄妹でもあります。近親相姦です。まだ神様が少ないので仕方ないですね。

山の神、海の神など地上の神様を産みます。

イザナギが出産で陰部をやけどして亡くなります。 人間らしい

そこまでは、順調でしたが、イザナミが無くなった後の家系図がものすごいです。

イザナギがイザナミに会いに黄泉の国へ行って、生きて戻ってこれる。 神業です。

1人になったイザナギは、更に神様を産み続けます。

天高原に残った神様は、最後に産んだ、天照大神、素戔嗚、月読 の3人

母親はいません、イザナギの目や鼻から生まれます。

天岩戸で、裸踊りをして、天照大神を誘き出すのは 人間らしい

素戔嗚との誓約で、剣や勾玉を噛み砕いて8人の男女を産む。 神業です。

※この誓約の儀式を、兄弟げんかではなく、結婚儀式と考えてみます。

両親であるイザナミ・イザナギと同じです。

違う所は、天照が素戔嗚を嫌っていた事でしょう。

そんな二人の生活がうまくいくはずもなく

天照は拗ねて岩戸に隠れたり、素戔嗚はいたずらが過ぎて、高天原を追放される。

現在流のたとえ話にすると、妻が子供を引き取り、家に残る。夫が家を出る形の離婚劇です。

急に人間味がでたというか、人に近くなった気がします。

※人間の本質は古代も現代も同じなのですね。

女性は本当は強い、女性は家や家族を守るもの、男は外で仕事しろ なのかもしれません。

素戔嗚のその後

八岐大蛇を退治する際、櫛名田比売(しなだひめ:大山津見神の娘)に一目ぼれ

素戔嗚には、もう一人妻がいて、次に妻にしたのが

神大市比売(かむおおいちひめ)でやまり大山津見神の娘、

神大市比売と櫛名田比売の姉妹と結婚しています。

多重婚は有でも、姉妹です。何とも生々しい多重婚です。

古代は、人の交流も少なく、同じ国の中での高貴な人間同士の結婚が多いはずです。

近親者同士の結婚は普通だったでしょう。

素戔嗚は地上で立派な仕事を成し遂げますか、女性にモテないとちょっと不順な動機が含まれています。

これも男の性を表現したのでしょうか。そうであれば、歴史書ではなく、人文学書に値します。

加えて、誓約で産まれた長男に、地上を平定するように命令しますが、荒れ狂う地上をみて、おびえてしまいます。

何とも弱虫で臆病者です。天照も諦めて、その子供のニニギに天孫降臨を命令するという話です。

この部分を全て削除してイザナギの子供をニニギに書き直し、天孫降臨を命令した方が

天皇家に家系図はよほどスッキリしますし、見栄えも良くなります。

天照大神は女性で間違いありません。

イザナミ・イザナギの子供に男女の兄妹が必須です。

※三貴神には、女性が必要で兄妹で夫婦になる予定でした。

素戔嗚が追放された後に、月読 と 天照の二人で子孫を増やす物語でも良いです。

夫婦そろって高天原で円満に過ごし、私たちを人間も見守っていただいている。にすれば全てがハッピーエンドです。

所が長男が乱暴で追放されると云う流れになり、高天原に残ったのが女性の天照大神のみになりました。

物語のエンディングは、天照は伊勢神宮で、素戔嗚は出雲で別居生活で締めくくられています。

「古事記」の一巻{日本神話)は、歴史書と云うよりノンフィクションの連載小説です。

一番の理由は、中国の史記と、九州、山陰地方に伝わる伝説にあります。

明らかに、近畿の大和朝廷より長い歴史がある事が解っていました。

大陸との交流も再開しています。

徐福の記事、漢委奴国王、魏志倭人伝に紹介される邪馬台国の卑弥呼など、無視するわけにはいきません。

しかし、先祖が中国から渡来した徐福であるとも邪馬台国が魏の国へ貢物を贈り親魏倭王の金印を貰うなど書くことも出来ません。

全てが弥生時代にあります。

九州で栄えた国があり、その権力は何度も移り変わったはずです。家系図も実は幾度か途切れているのです。

これら全てを引き継いだのが、ヤマト朝廷です。

ヤマト朝廷=邪馬台(ヤマト)国だからです。

以下は私の勝手な妄想です。

徐福船団の渡来

・イザナミとイザナギが日本の国土を作る(国生み)

奴国王

・イザナミの死後、イザナギも無くなった。三貴神を産むイザナギが奴国王

倭国大乱

・倭国大乱の後は、邪馬台国(卑弥呼=天照大神)と出雲国(投馬国の官 弥弥=素戔嗚)の二つが主な国となった。

・黄泉の国は、卑弥呼の鏡を使った祈祷から生まれ、古墳時代に引き継がれた。

邪馬台国と卑弥呼

・邪馬台国が高天原であり、女王卑弥呼が天照大神

・出雲国の男王が素戔嗚で、実は血縁関係はない

卑弥呼の死後

・誓約で産まれた三女神、宗像一族の神、或いは女王、3人姉妹か3代なのかは不明、宗像氏も権力があった。

・誓約で産まれた五男神は、卑弥呼の死後の男王、奴国王、狗奴国王、伊都国王、豊国の台与など当時の権力のある国の王

8人とも天照とも素戔嗚とも血縁関係ではない。長男が卑弥呼の死後の男王(卑弥呼の弟)ではないか

古墳時代(西都原古墳群)の国

・大陸の史記には登場しないが、大きな船を持ち航海できる国があった。ニニギがその国(肥国)の王

卑弥呼の元には、1000人の巫女が使えていました。周囲の諸国から集められた女性です。

卑弥呼の死後、西都原の国などへ引き取られた女性も多くいたでしょう。

ある意味、卑弥呼の後継者がニニギでもある。

神武東征が事実なのか

・年齢的、期間を考えても事実とは思えない。長い期間を通じて邪馬台国の文化が近畿へ伝わった と考えるべき。

ヤマト朝廷=邪馬台国(ヤマト国)である。卑弥呼の祈祷や邪馬台国の争いをしない国造りの文化を伝えた文化の伝承である。

その証として、ヤマト(邪馬台)と国を呼んだ。

古事記に登場する欠史八代はやはり存在しない。正しい家系図は更に後の世代です。

こんなところではないでしょうか。

実際は

・弥生時代、古墳時代に神道の元が出来ていた。

・九州、出雲が文化的に進んでいて、ヤマト朝廷は配慮せざるを得なかった。

・飛鳥時代には、日本神話の原型が出来ていた。

・蘇我氏・聖徳太子が仏教を受け入れたため、神仏分離の目的もあった。

・先に聖徳太子が「天皇記」を書き上げており、その内容を知る人が多くいた。

日本の歴史を伝える歴史書としては ✖

天皇家の正当性を伝える系図としても ✖

神道の経典となるような聖書としても ✖

な書物になっています。

そのおかげで、イスラム教やヒンズー教の様に、国民の生活に宗教が強く影響することはない国民になりました。

但し、戦前、戦中は、この天皇制度と神道が国民の教育に取り入れられましたが・・・

*日本書紀編集者の良心の呵責を見抜いた石渡信一郎と林順治*

失礼無礼きわまりない話ですが、あなたが家系図を作成するとして、

実は、あなたのおじいさんが泥棒だったら、あなたはどうしますか?

昭和18年に隣の酒屋から酒5升盗んだ人だと正直に書けないですね。

でも、良心の呵責から、なんとかして泥棒行為を書き残したいですよね。

簡単です。じいさんに弟があり その架空人物が、盗んだ事にしましょう。

おっと、じいさんの弟はお墓が無くばれますね。では干支60年古くして

明治16年に、ひいひいひいじいさんの妹の夫が盗んだ事にしましょう。

書紀は天皇様の見事な万世一系の家系図を書いた推理小説です。

太古から日本を統治していた事としたい。でも本当の事も書きたかった。

そのため、架空人物を多数創造した。時代も原則60年単位で古くした。

これが、真実を残すために書紀が取らざるを得なかった編集方針です。

もちろん、真実そのままの事も、どうしても書けない真実もありました。

では、架空実在人物が新旧入り混じった小説からの真実の救出法は?

①実在したご先祖のお墓や使用物の年代を正しく求めましょう。

②貴重な金石文を正確に読みましょう。

③地名や人名の語源を冷静に考えましょう。

この3つを追求整理したあとで 初めて日本書紀を読むべきですね。

石渡信一郎は、まず先に、上記①②③を 徹底的に、探究しました。

①古墳や須恵器・土師器・埴輪の絶対年を正しく定めました。

(過去の気象や磁気の変化を考古学の原則で追及した後に)

例えば、弥生後期(5期)は260年頃から350年頃までとしている事

及び 稲荷山古墳550年頃 で、鉄剣の辛亥年=531年

②七支刀・隅田八幡鏡・武寧王陵碑・稲荷山鉄剣を正確に解読した。

(すみません。解読結果詳細は石渡氏と林氏の本を読んで下さい。)

③地名人名の語源を音韻変化の基本原則にのっとり追求しました。

韓(カラ)⇒加夜(かや)・軽(かる)・茶屋(けや)・秦(はた)

大韓(カカラ)⇒大軽(おおかる)・各羅(かから)

南韓(ナムカラ)⇒難波(なには)・長柄(ながら)・中(なか)

東韓(スカラ) ⇒菅谷・早良(さわら)・日十(そか)・蘇我(そが)

大東韓(カスカラ)⇒飛鳥・春日・足柄・橿原・八幡(はちはた)

大東韓(キスカラ)⇒一須賀・石川・鬼前(きせ)・去来紗(いざさ)

大東韓(クスカラ)⇒樟葉・太秦・宇治(うじ)・太(ふつ)

昆支(コンキ) ⇒誉田(ほむた)

今では信者のむらかみからむですが、石渡論の理解に半年以上です。

通説の古墳年代の根拠を知らず、通説年代は当たり前の事でした。

即ち、誉田山も大仙古墳も5世紀初頭と 無意識に思っていました。

さらに、百済皇子余昆が書紀では昆支だという事を忘却してました。

その昆支が倭の5王の武で、誉田山古墳に眠る応神でもある。

その弟が継体であり仁徳でもあり仁徳から武列までは架空である。

獲加多支鹵は欽明であり継体の子ではなく昆支の子である。

その息子がアメノタリシヒコで用明で蘇我馬子で聖徳太子でもある。

とくれば、なんでもありの飛んでも説をよくもここまでまじめに書くなあ。

石渡信一郎も林順治も トンデル人だ。と思ってしまいますよね。

しかし、音韻変化の原則から『飛鳥の語源は大東韓(かすから)だ』

の説明を熱心に 語っている文章の迫力には心を打たれました。

で、稲荷山鉄剣の辛亥年=531年で古代史を語る人は誰もいない。

の文章を読んだ時、この理論が他説を圧倒する事に気づきました。

通説の古墳年代を無意識に受け入れていた私がトンでいたのです。

なんと、小6の私の息子の社会の参考書にも書いてありましたが、

通説は稲荷山鉄剣の獲加多支鹵大王を書紀の中の雄略大王として

辛亥年=471年としてた。これを絶対基準に古墳年代を決めていた。

ワカタケルは大泊瀬幼武じゃない可能性の追求が甘いままでした。

おかしな話ですよね。書紀の記述が真実かどうか検討しているのに

書紀の記述の大泊瀬幼武の実在は真実からスタートしていたなんて。

結果的に、通説での全古墳の絶対年は60年以上古すぎたのです。

4世紀前半は弥生時代で、古墳時代はAD350年からなのです。

これは寒かった弥生後期5期が260年~340年頃でも裏付けれます。

『通説の古墳年代を 60年以上新しくして古代史を見直すべき』

との提案が石渡説の基本で他説との相違点で最重要ポイントです。

これが理解できないと石渡論はトンでる空想物語になります。

では、531年の根拠は?『完本聖徳太子はいなかった760円』より

①草冠ぬきの獲の字は 中国でも6世紀に初めて使用した。

②発掘関係隊長の斎藤忠も副葬品(銅わん等)から 531年説。

③稲荷山古墳と同年代の野々上窯の熱残留磁気測定結果。

④少し新しい江田船山古墳履が武寧王の墓の履と文様が似る。

石渡論は辛亥年=531年で須恵器や土師器や埴輪の年代を求めます。

典型例は『須恵器大成(田辺昭三)』を60年新しくしている事です。

で、全国の主要古墳年代を通説より基本的に60年新しく求めます。

さらに古鏡&刀の金石文と中国の文献で実存した人物の中から

その生存&死亡時期と照らし、各々の古墳披葬者を選び出します。

これで書紀に全く頼っていない石渡論の基本年表が完成します。

古墳------年代----被葬者

①箸墓-----385年頃-倭王旨(七支刀)

②渋谷向山古墳-410年頃

③行燈山古墳--430年頃-倭王讃(宋書)

④五社神古墳--440年頃-倭国王珍(宋書)

⑤中ツ山古墳--450年頃-倭国王済(宋書)

⑥石津山古墳--475年頃-倭国王興(宋書)

⑦誉田山古墳--510年頃-倭王武・余昆(宋書)・日十(隅田鏡)

⑧大仙古墳---520年頃-男弟王(隅田鏡)

⑨見瀬丸山古墳-570年頃-獲加多支鹵(稲荷山鉄剣)

⑩太子西山古墳-585年頃

⑪石舞台古墳--620年頃-阿毎多利思比孤(隋書)

⑫天武陵(旧)-645年頃-ワカミタフリ(隋書)

⑬持統陵(旧)-645年頃

で、ここから初めてこの年表を書紀の記述と照らして検証していきます。

このとき、先述の音韻変化の原則から求めていた語源が役に立ちます。

コンキ⇒ホムタ や スカラ⇒ソガ や ウズ⇒フツは典型例でしょう。

こうして以下の本当の大王様の家系図の一覧表が探し出せました。

古墳---被葬年-本名-書紀の中の名前【家系図】

①箸墓---393-旨-ミマキイリヒコ【初代】

②渋谷向山-409-?-イクメイリヒコ【①の子】

③行燈山--438-讃-イニシキイリイコ【②の子】

④五社神--442-珍-ワカキニイリヒコ&ワカタラシヒコ【③の弟】

⑤中ツ山--462-済-ホムタノマワカ&尾張連草香【③の孫】

⑥石津山--477-興-カワマタナカツヒコ&凡連【⑤の子】

⑦誉田山--507-武・日十・余昆-昆支&ホムタワケ【⑤の子の婿】

⑧大仙---531-男弟-ヲホト&オホサザキ【⑤の子の婿。⑦の弟】

⑨見瀬丸山-571-ワカタケル-アメクニオシヒラキヒロニワ&蘇我稲目【⑦の子】

⑩太子西山-585-?-ヌナクラノフトタマシキ【⑨の子】

⑪石舞台--622-アメノタリシホコ-タチバナノトヨヒ&聖徳&馬子【⑨の子】

⑫旧天武陵-645-ワカミタリフ-善徳&蘇我蝦夷【⑪の子】

⑬旧持統陵-645-?-蘇我入鹿【⑫の子】

大和民族は『うるわしの土地』を求め大陸から大量に移動してきました。

まずは西暦330年頃から半島南部を、460年頃からは百済を通って。

1回目の代表は旨(崇神)、2回目は武(応神)&男弟(継体)です。

で、各々の起因は1回目が楽浪郡の崩壊、2回目は高句麗の南下です。

書紀の隠したこの事実は、現代日本人には小説(書紀)よりも奇です。

というより、受け入れがたく、石渡論を無礼者と思いますよね。

しかし、考えようによっては当たり前だったのではないでしょうか?

大陸は寒かった。温暖な飢えない日本列島は『うるわしの土地』だった。

新羅を置き去り、自ら大和民族大移動し、海を渡り来ていたのですよね。

さあもう21世紀です。石渡論が世に出て4半世紀も経ってしまった。

ぼちぼち古墳を60年新しくして、真実を考え、受け入れませんか?。

隣家の酒樽から酒5升分のお金が入ったじいさんの名前の財布が

見つかった。稲荷山古墳の鉄剣・隅田八幡鏡・七支刀のことですよ。

じいさんはお酒を飲んでお酒を買いに行き転んだ。よかった。無実です。

ひいひいひいじいさんに妹夫妻はいなかった。雄略大王もいなかった。

まだまだまだまだ書きたいことありますが 最後にまとめを書きます。

石渡論は古墳年代を正しく求めスタートします。そのあとで書記です。

ところが 不幸な通説は架空雄略大王の実在からスタートし迷走中。

石渡信一郎が真にすばらしいのは 日本書紀編集者たちが持つ

・ひとりの実在人物をふたり・さんにん・・と分けざえるを得ない苦悩。

・架空大王をひとりふたり・・30人31人と創造せざるを得ない苦悩。

・時代を60年120年180年240年・・神話へと古くせざるを得ない苦悩。

すなわち、『真実が書きたい』と言う叫びを痛切に理解している事です。

見事な万世一系の筋書とは異なる飛んでた真実があるのだから

書紀は真実を書けば書くほどでたらめになる自己矛盾を持つ。

書紀は でたらめではない。でたらめにならざるを得なかった。

石渡説がトンでるのではない。飛ばされた真実を探しているのです。

『飛ばして申し訳ないという良心の呵責を持った家系図』も眠るはず。

これを見抜き信じるから、真実が救い出せるのです。すばらしいです。

私は近日、以上を前書きに『大和民族大移動』という本を買きます。

石渡信一郎を東大か京大の古代史教授に推挙するために。。で、

副題は『書紀編集者の良心の呵責を見抜いた石渡信一郎と林順治』

とにかく皆さん 両先生の本 読んで古代史考えましょう。で、早いのは、

『古代史の謎を探る』か『倭韓交差』か『むらかみからむ』でネット検索。

で、用明も蘇我馬子も聖徳太子も たった一人の実在人物

アメノタリシヒコを 分けて書いているのですよ。