殆どの神社には

・ご神体(天照の鏡や勾玉)或いは ご神木など

・神主(宮司)

・巫女

があります。

巫女とは

巫女は神楽を舞い、祈祷を行い、占いや口寄せをするといった役割を担い、神から託されたメッセージを第三者に伝えるという立場にいました。

ですが、その読みが ヒミコ と似ている事から

卑弥呼=日巫女=神社の巫女(神子) と考えることが出来ます。

実際に

卑弥呼は

・魏の皇帝から、沢山の鏡(銅鏡)、白い絹、赤い布を贈られている。

・卑弥呼も独身で、1000人の未婚の女性達と生活をしている。

・儀式では神様のお告げや亡くなった先祖などとも会話ができる。

巫女

・白い服に赤い袴

・未婚の女性

・神に仕える仕事

現在では、アルバイトの若い女性であったり、神主が祈祷を行いますが

古代にあった卑弥呼の宮殿は、たぶん

周囲を環濠で囲まれ外部から中をのぞくことも出来ない。

沢山の若い女性陣が集まられて中で祈祷に必要な道具や織物などを行っている。

その頂点が 日巫女であり神様である。日巫女は人前に姿を出す事はなく

高い建物の中で過ごしている。

日巫女が、日本神話に登場する太陽神 天照の可能性は高いと思います。

※日巫女は、人前に出ることなく高台で生活し神を演じた女性

もし魏志倭人伝に紹介される邪馬台国の女王 卑弥呼が天照大神であれば

ヤマト国の発祥地は九州中部(有明海から瀬戸内海側)になります。

実際は、ヤマト朝廷の発祥は奈良の明日香の土地です。

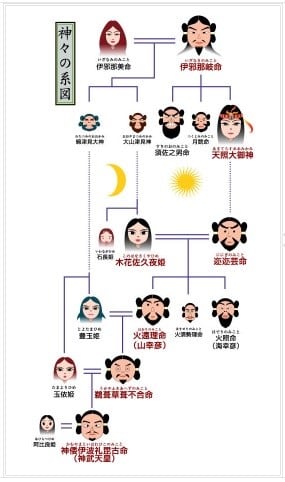

「古事記」の一巻 日本神話では、天孫降臨したニニギの孫の代に

神武東征の話を盛り込み初代神武天皇の時代に移住した事になっています。

しかし、弥生時代、縄文時代など古代より

台風、大雨、、日照り、地震などの天災に対する祈祷

と

死者の葬儀や先祖供養など死に対する恐怖心を和らげる行事

は日本各地にあり佐保と異なるものではなかったのではないでしょうか。

邪馬台国以外の諸国でも老婆による祈祷の儀式があり、太陽神の信仰があっても不思議ではありません。

もう一人、戦いの神様 素戔嗚は高天原を追放され、出雲の土地でやわたの大蛇を退治して、尻尾から

幻の剣を手に入れます。

素戔嗚は弥生時代後期に鉄製の剣(武器)が普及して各地で戦争が起きた時代に産まれた神様でしょう。

戦争で負けた国の人々は、男性は奴隷として巨大な古墳造りなどの重労働

女性は、神に仕える(勝者の国)為に織物などの仕事を行い

生涯を事由を奪われ独身として過ごす巫女であったのではないでしょうか。

古墳時代には近畿でも沢山の巨大古墳が築造されます。

近畿でも国同士の争い(戦争)があり、沢山の男性の奴隷と巫女達がいたと思われます。

巫女は残念ですが、奴隷になった女性陣という事になります。

ちなみに、「白い小袖に赤い袴」は明治に定着した様です。

・ご神体(天照の鏡や勾玉)或いは ご神木など

・神主(宮司)

・巫女

があります。

巫女とは

巫女は神楽を舞い、祈祷を行い、占いや口寄せをするといった役割を担い、神から託されたメッセージを第三者に伝えるという立場にいました。

ですが、その読みが ヒミコ と似ている事から

卑弥呼=日巫女=神社の巫女(神子) と考えることが出来ます。

実際に

卑弥呼は

・魏の皇帝から、沢山の鏡(銅鏡)、白い絹、赤い布を贈られている。

・卑弥呼も独身で、1000人の未婚の女性達と生活をしている。

・儀式では神様のお告げや亡くなった先祖などとも会話ができる。

巫女

・白い服に赤い袴

・未婚の女性

・神に仕える仕事

現在では、アルバイトの若い女性であったり、神主が祈祷を行いますが

古代にあった卑弥呼の宮殿は、たぶん

周囲を環濠で囲まれ外部から中をのぞくことも出来ない。

沢山の若い女性陣が集まられて中で祈祷に必要な道具や織物などを行っている。

その頂点が 日巫女であり神様である。日巫女は人前に姿を出す事はなく

高い建物の中で過ごしている。

日巫女が、日本神話に登場する太陽神 天照の可能性は高いと思います。

※日巫女は、人前に出ることなく高台で生活し神を演じた女性

もし魏志倭人伝に紹介される邪馬台国の女王 卑弥呼が天照大神であれば

ヤマト国の発祥地は九州中部(有明海から瀬戸内海側)になります。

実際は、ヤマト朝廷の発祥は奈良の明日香の土地です。

「古事記」の一巻 日本神話では、天孫降臨したニニギの孫の代に

神武東征の話を盛り込み初代神武天皇の時代に移住した事になっています。

しかし、弥生時代、縄文時代など古代より

台風、大雨、、日照り、地震などの天災に対する祈祷

と

死者の葬儀や先祖供養など死に対する恐怖心を和らげる行事

は日本各地にあり佐保と異なるものではなかったのではないでしょうか。

邪馬台国以外の諸国でも老婆による祈祷の儀式があり、太陽神の信仰があっても不思議ではありません。

もう一人、戦いの神様 素戔嗚は高天原を追放され、出雲の土地でやわたの大蛇を退治して、尻尾から

幻の剣を手に入れます。

素戔嗚は弥生時代後期に鉄製の剣(武器)が普及して各地で戦争が起きた時代に産まれた神様でしょう。

戦争で負けた国の人々は、男性は奴隷として巨大な古墳造りなどの重労働

女性は、神に仕える(勝者の国)為に織物などの仕事を行い

生涯を事由を奪われ独身として過ごす巫女であったのではないでしょうか。

古墳時代には近畿でも沢山の巨大古墳が築造されます。

近畿でも国同士の争い(戦争)があり、沢山の男性の奴隷と巫女達がいたと思われます。

巫女は残念ですが、奴隷になった女性陣という事になります。

ちなみに、「白い小袖に赤い袴」は明治に定着した様です。