先日最寄りの小学校で「紙トンボづくり」のクラブ活動をしてきました。自転車で3分の距離です。段ボール1つに材料を詰めて持ち込みました。30分前に受付で手を消毒、体温は36.4度、来校の記帳をして図工室に向かいました。

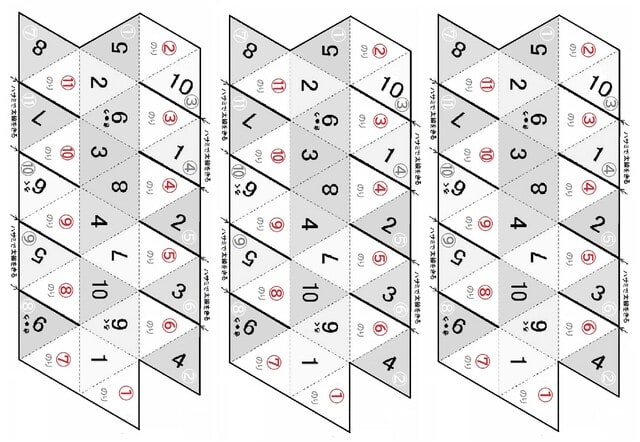

準備は、まず机上に配付物を並べます。途中で児童が「こんにちは!」と言って入ってきました。「今日は何を作るんですか?」「それですよ。」「竹トンボですね。」「紙でできているでしょう。」「じゃあ、紙トンボですね。」「ウン!」という会話があり、紙トンボを借りて遊びました。前の教卓の上に画鋲(がびょう)を置いて穴あけコーナーを作ります。箱を置いてその中にカラーの画鋲15個を置きました。15個はその時にいた児童に数えてもらいました。終わったとき15個なければ探さなければいけませんから。次に私は板書です。理解を深める図を4枚の黒板に大きく記入しました。

児童は4から6年生の30人それに先生が2人です。板書が終わったところで先生の声が聞こえてきました。全員集合して「きょうつけ、礼」で始まりました。

紙トンボを見せて飛ばして紹介しました。「飛ばして~飛ばして~!」と喜んでくれました。

「今日は紙トンボを4つ作ってもらいます。材料の袋と説明書を配ります。班から材料を取りに来る人、説明書を取りに来る人、2人前に来てください。」

班は6班あり、1つの班に456年生がいる縦割班です。こうするとすんなり配付が終わります。

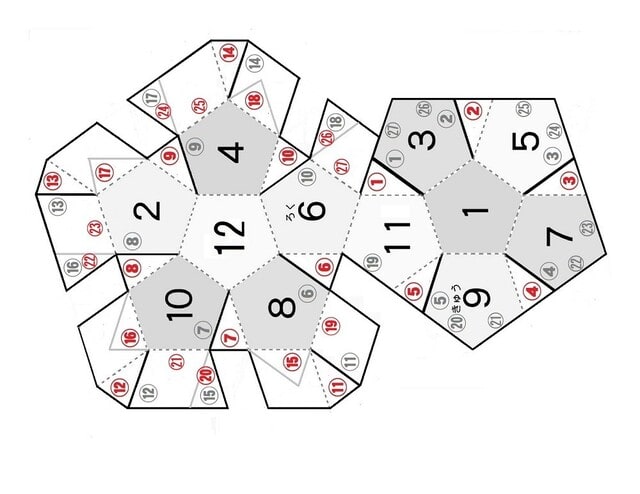

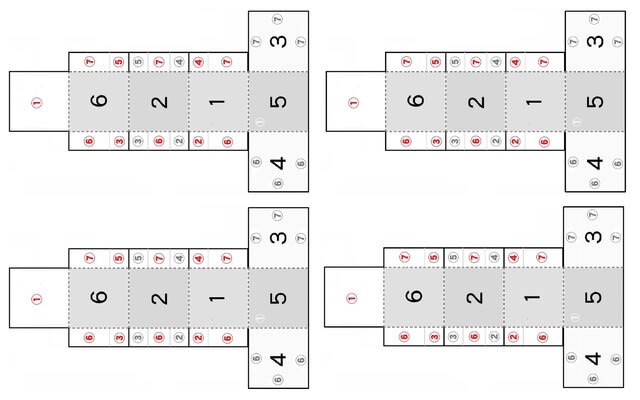

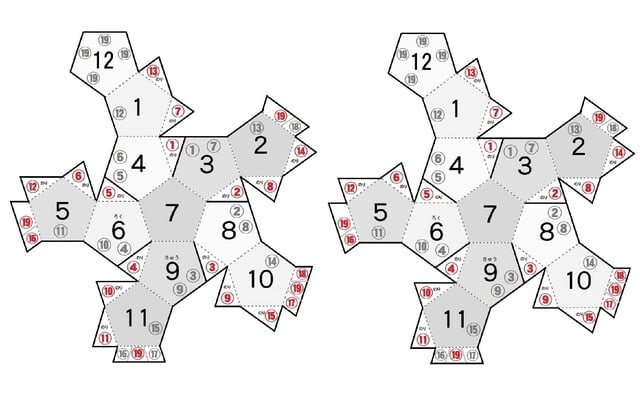

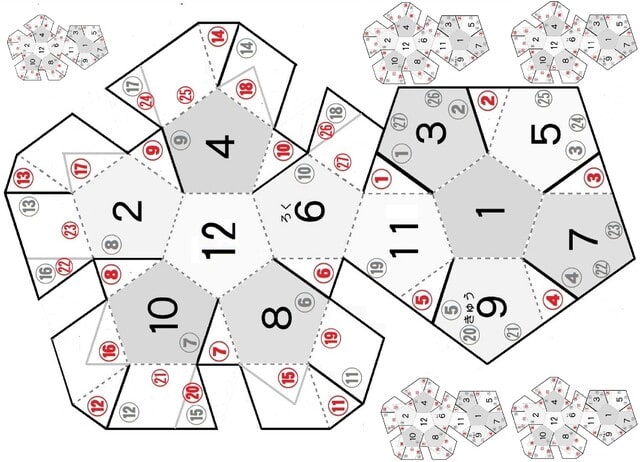

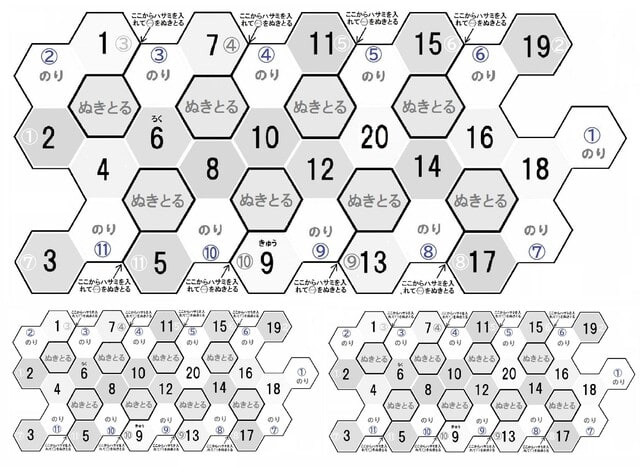

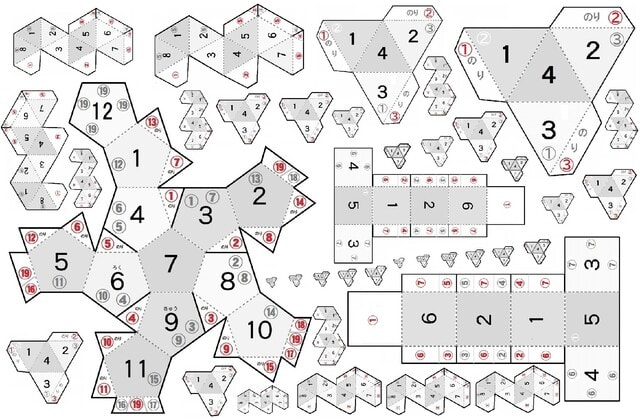

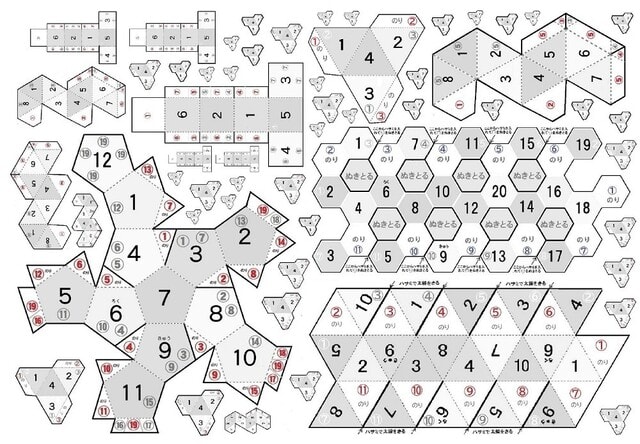

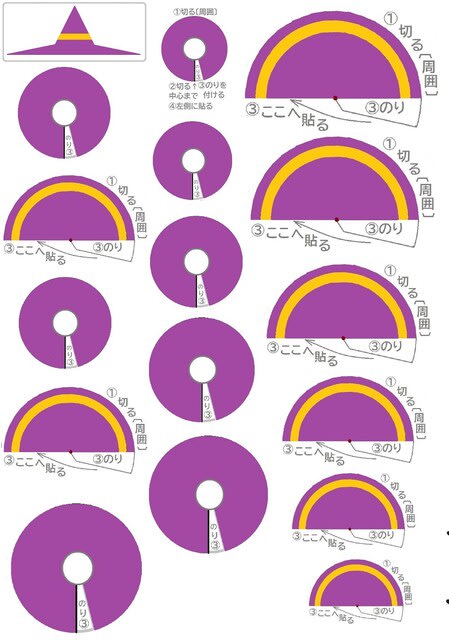

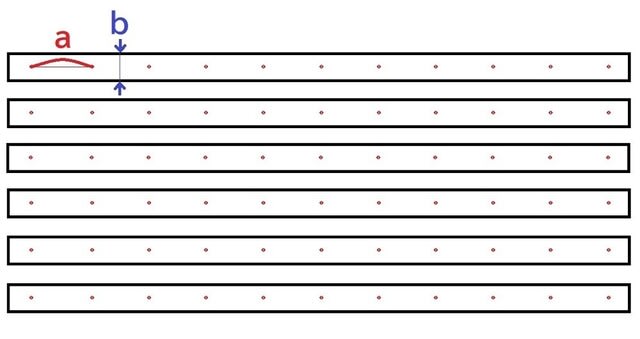

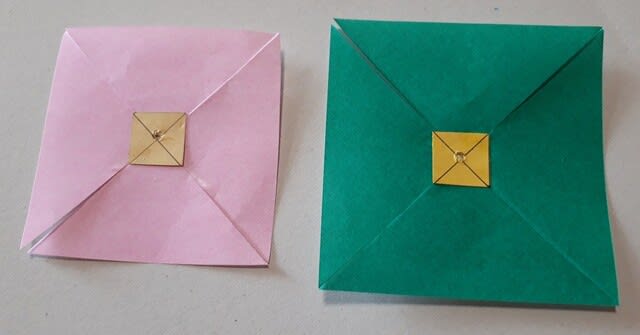

配付物です。

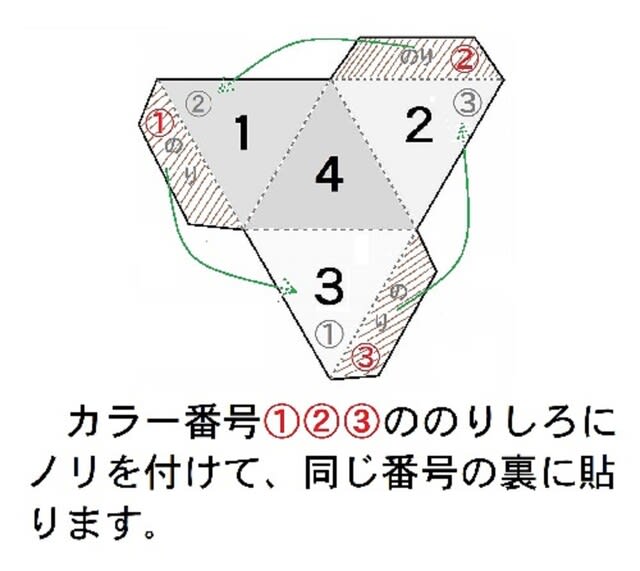

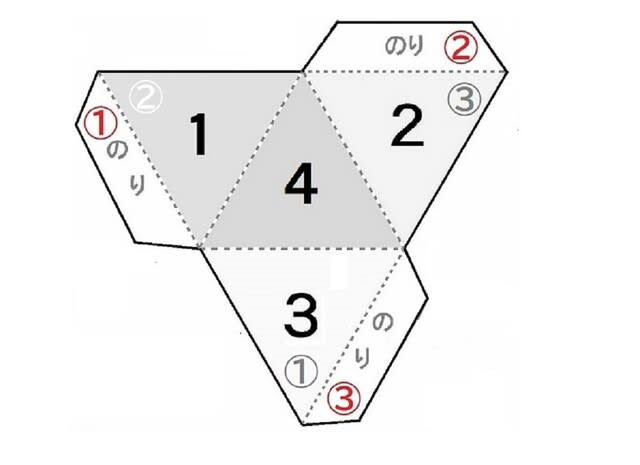

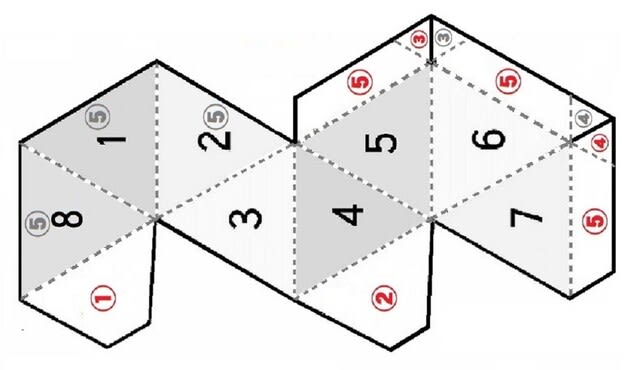

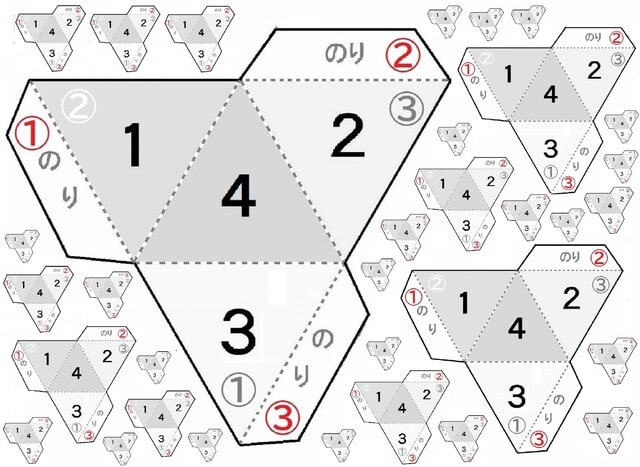

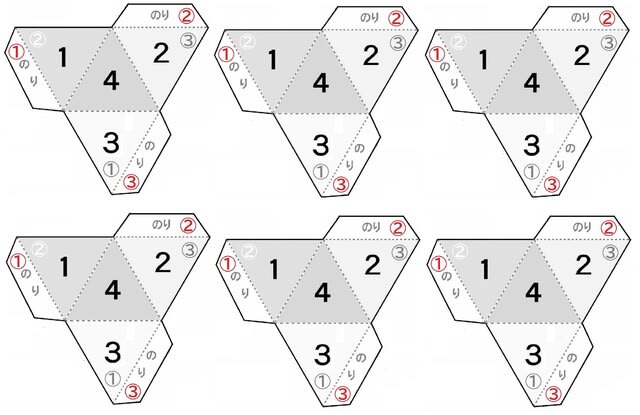

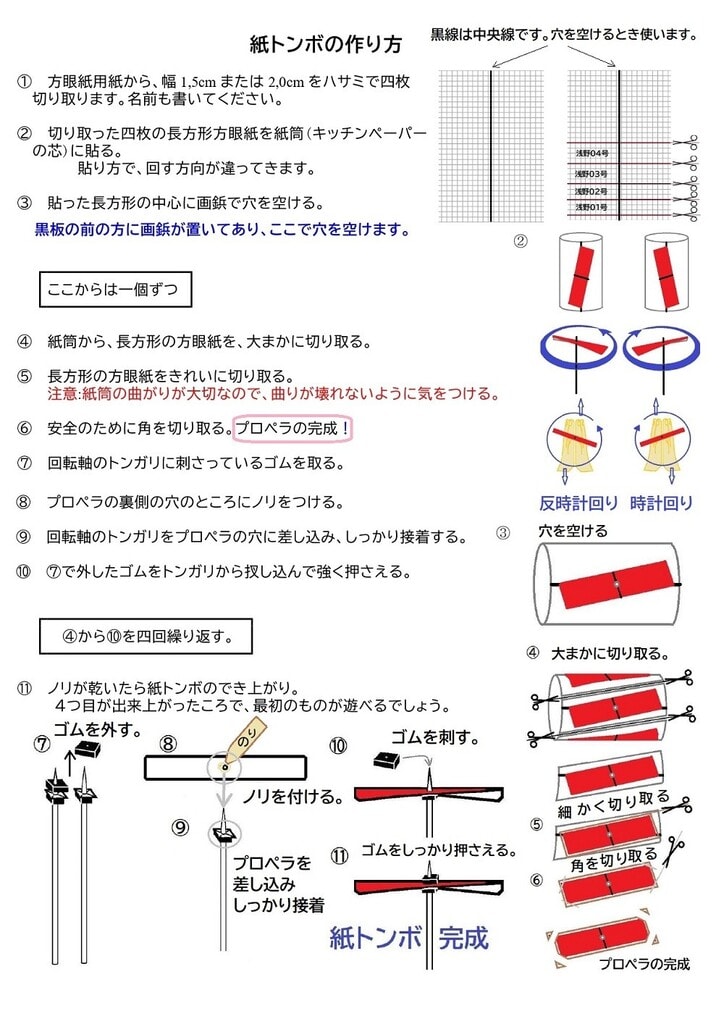

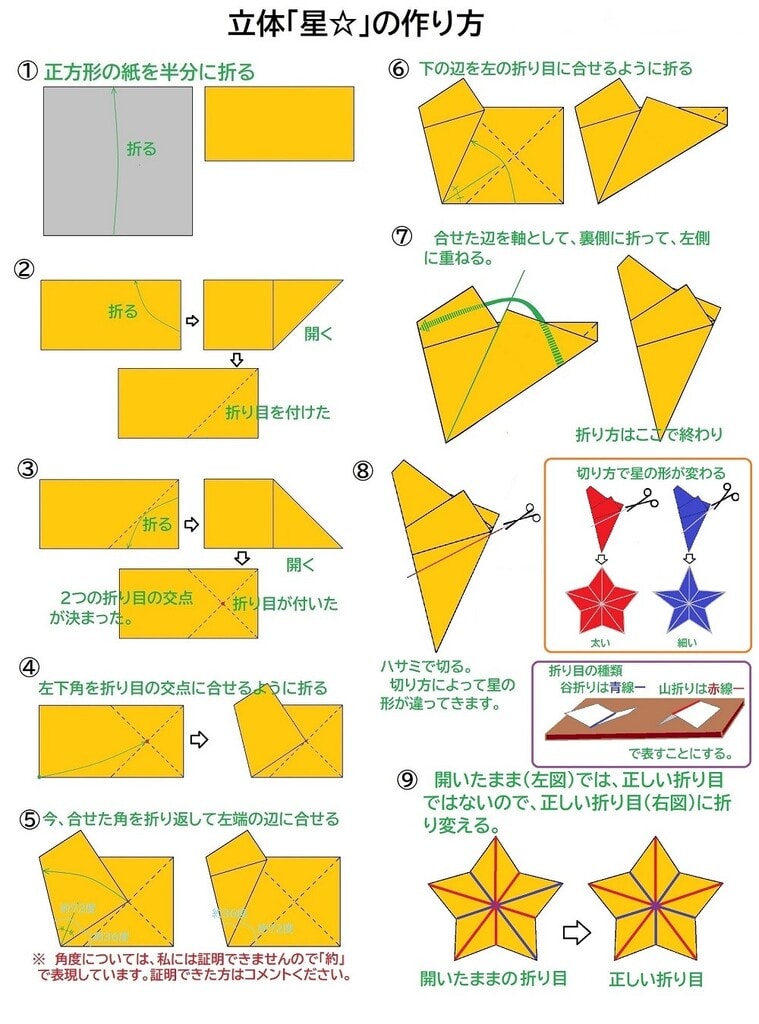

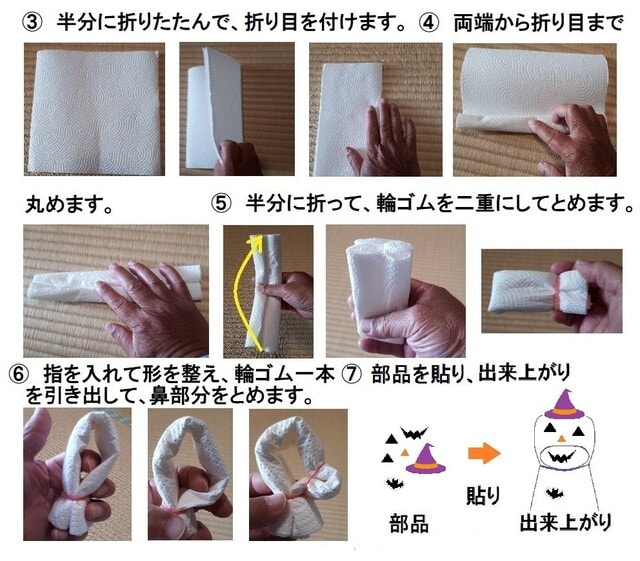

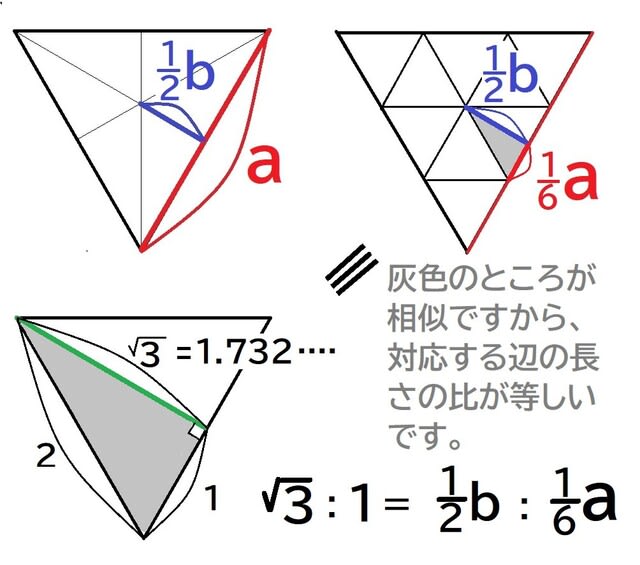

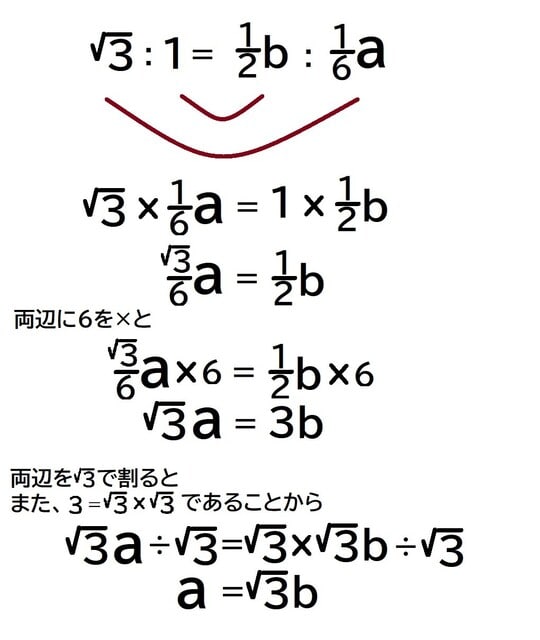

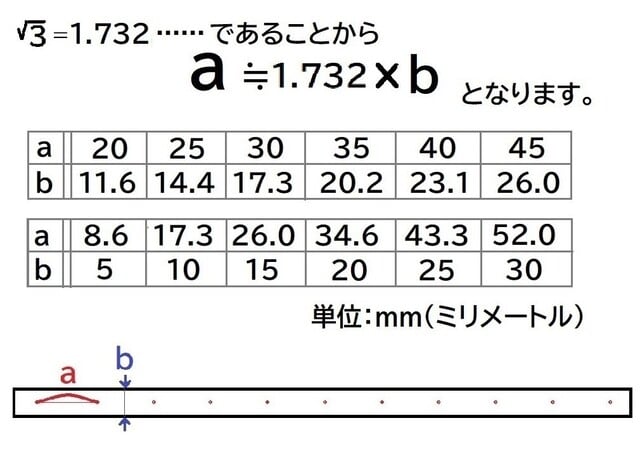

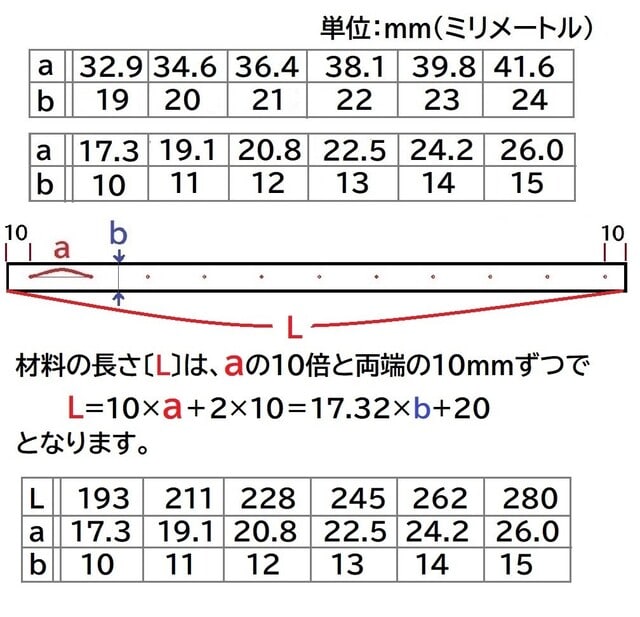

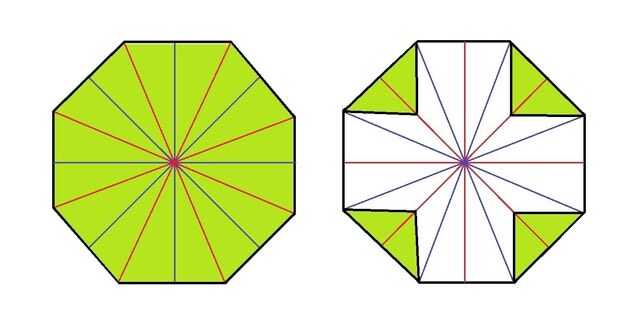

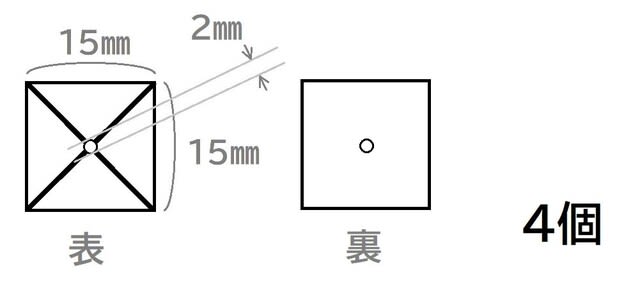

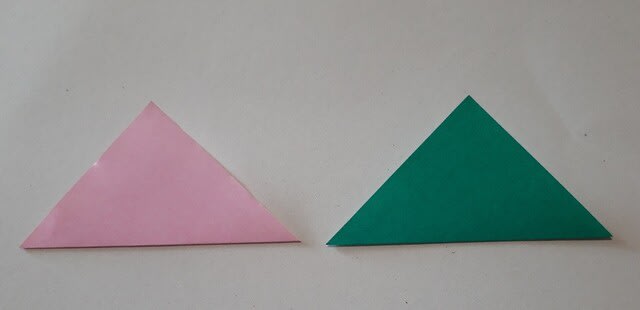

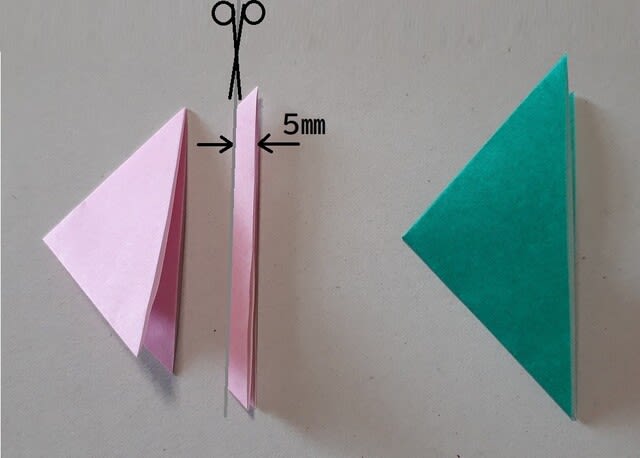

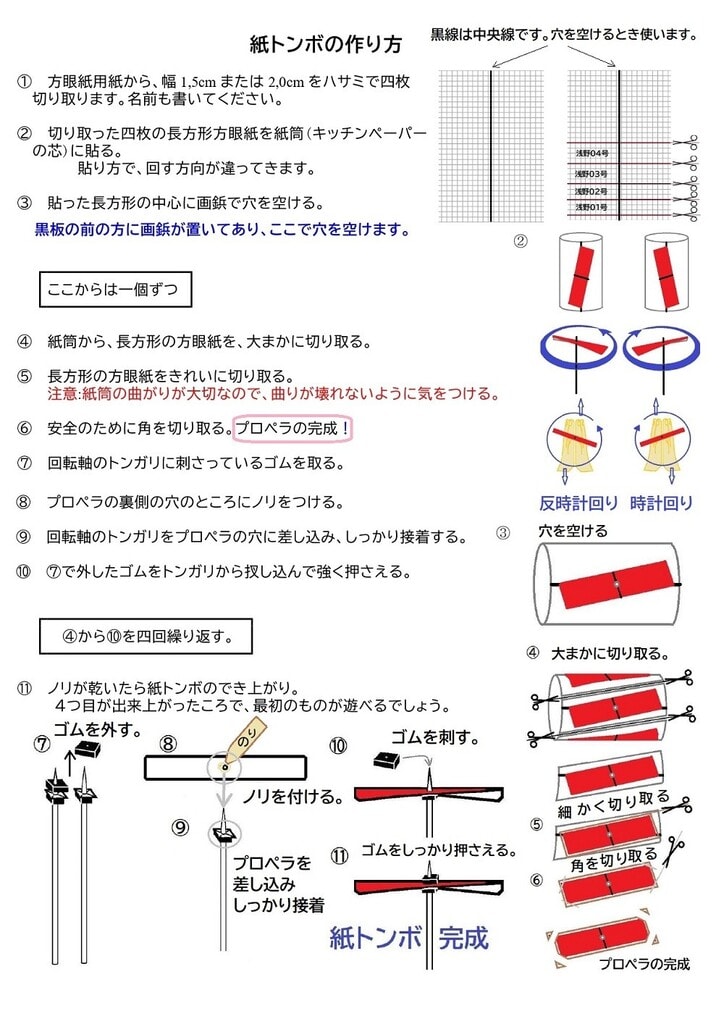

配付した説明書です。

配付物を一つ一つ確認しました。その後、作り方の説明をします。

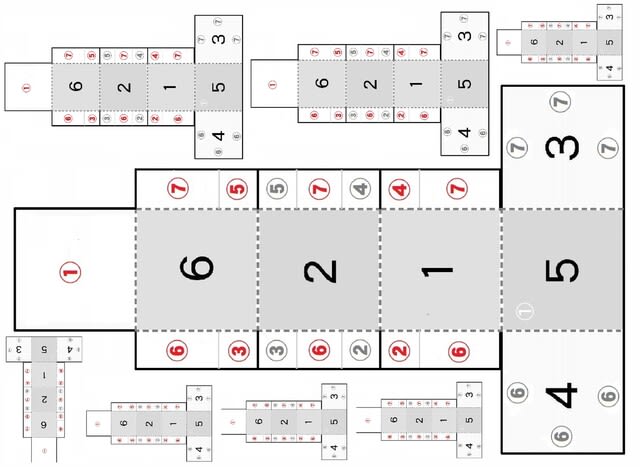

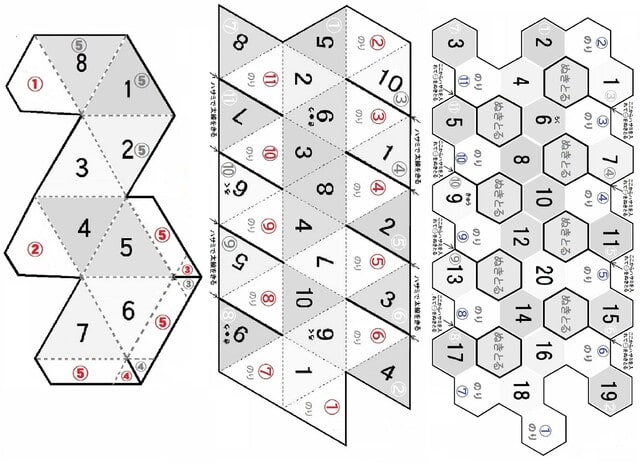

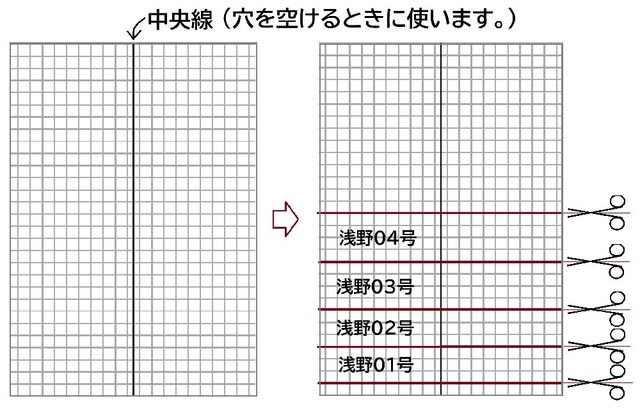

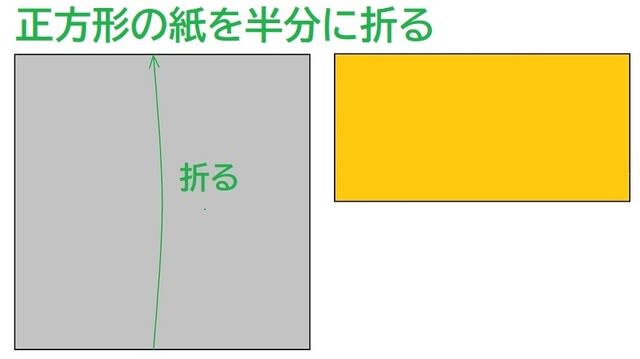

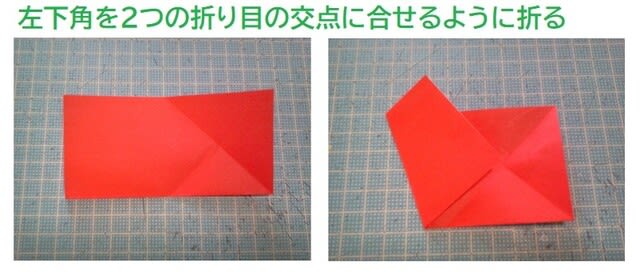

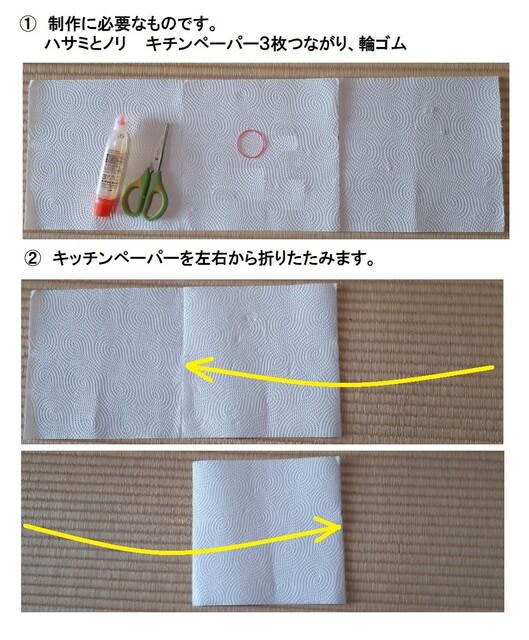

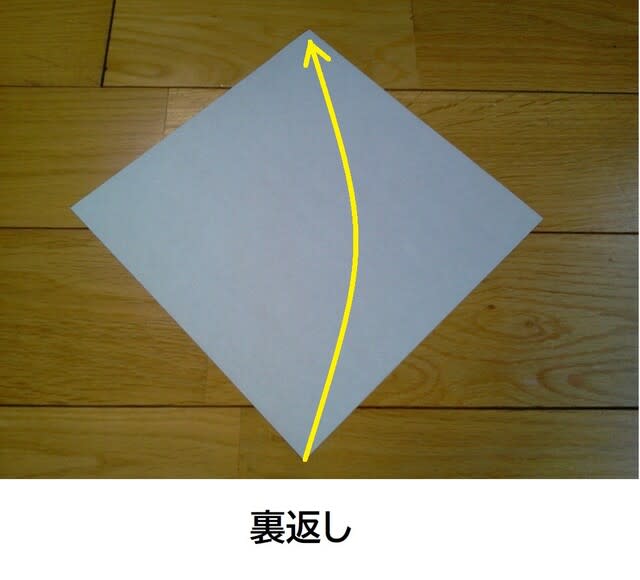

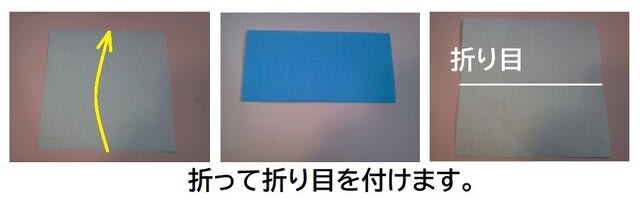

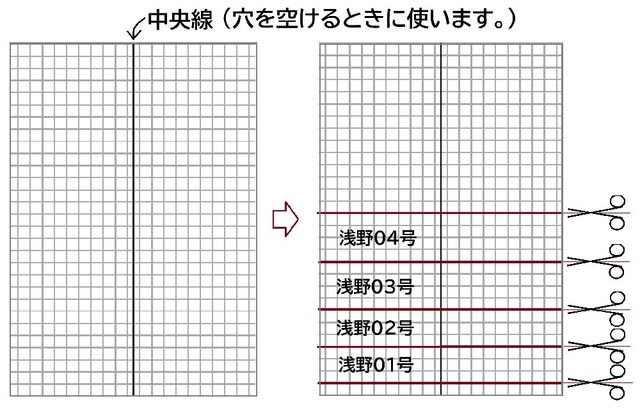

① 方眼紙から長さ100㎜、幅15㎜又は20㎜をハサミで4枚切り取ります。切り取ったら名前を書いてください。みんな同じ紙ですから。

「先生、失敗しました!」と見せに来た児童が4人ほどいました。方眼紙を切る方向が縦方向でした。「新しい紙をもらえますか?」という児童、長さが長いことに自分で気づいて100mmに切った児童は中心線を自分で書いていました。

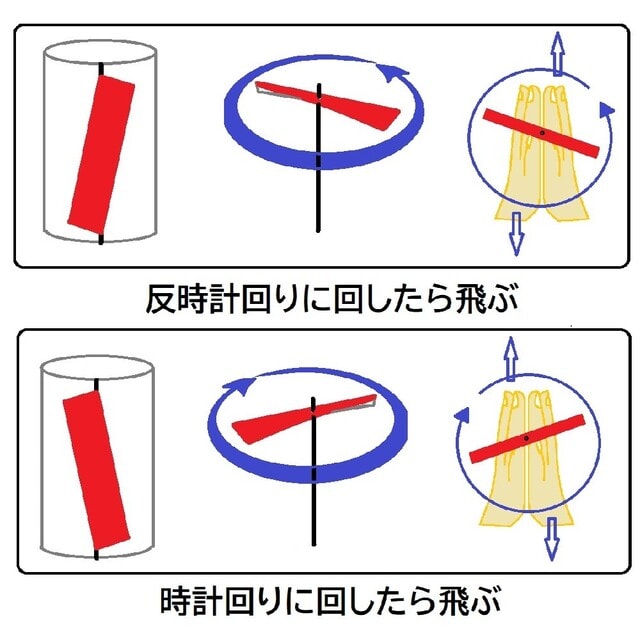

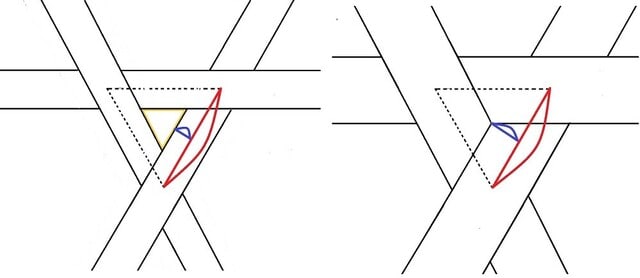

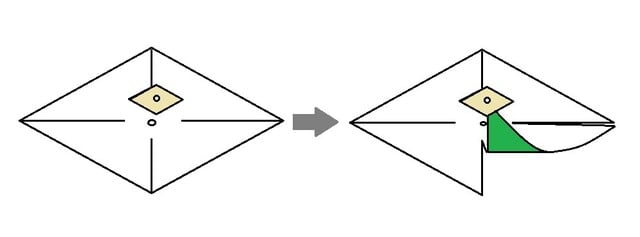

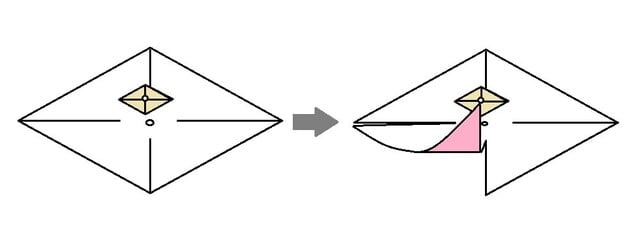

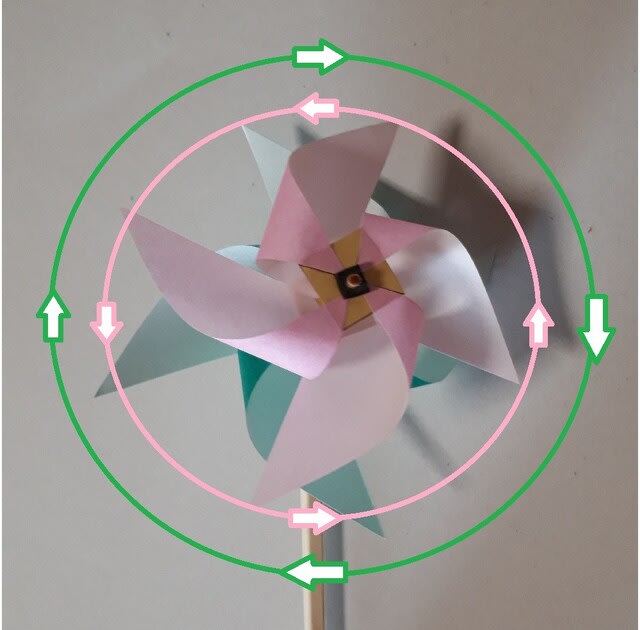

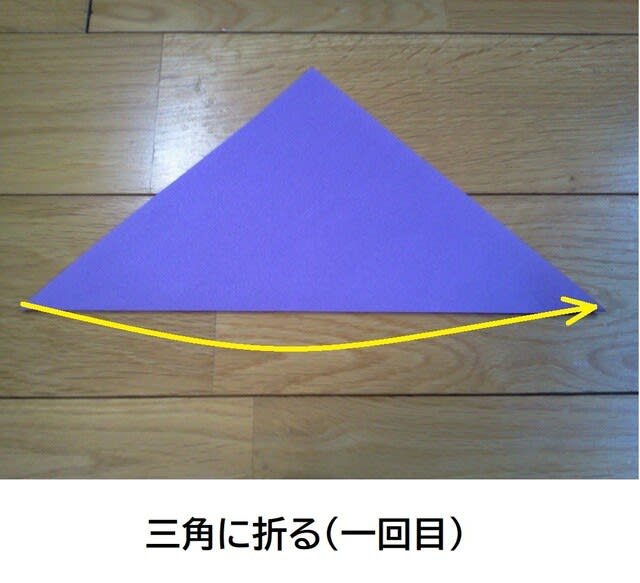

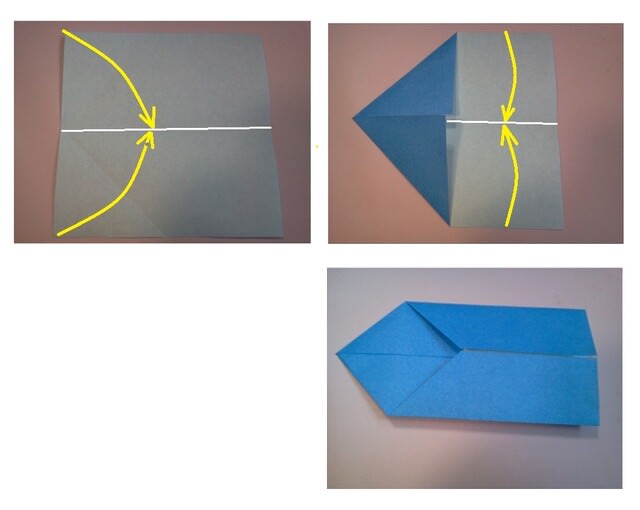

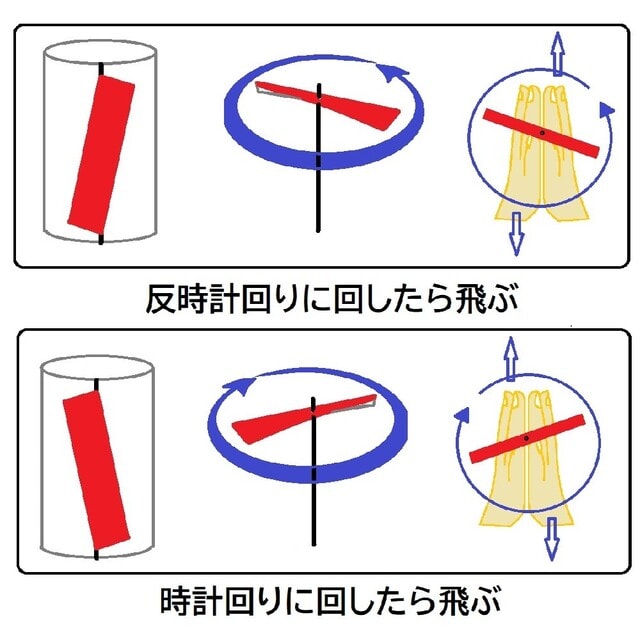

② 切り取った4枚の長方形の方眼紙を短冊(たんざく)と呼ぶようにします。短冊を紙筒にチョッと斜めに貼ります。この貼り方によって紙トンボの回す方向が決まってしまいますから「自分はどっちに回すか?」をよく考えて決めてください。

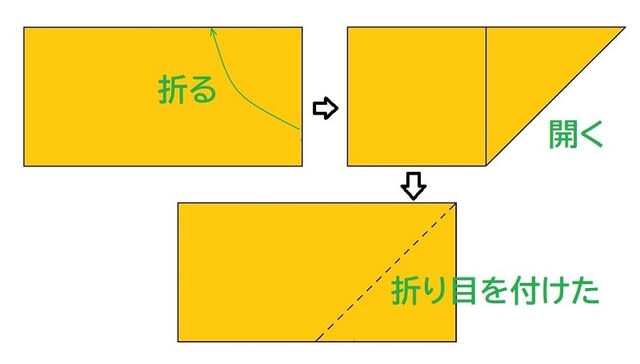

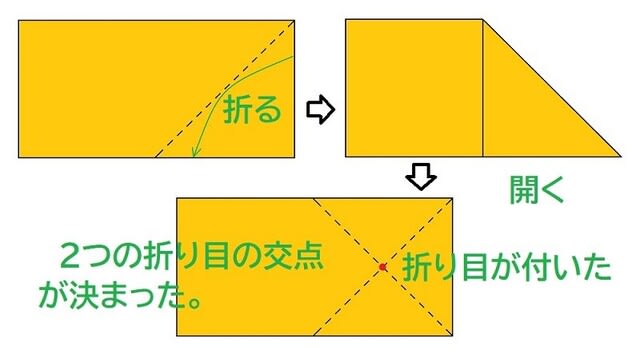

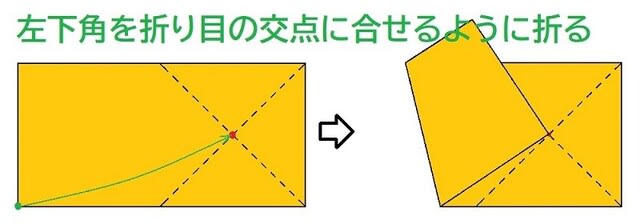

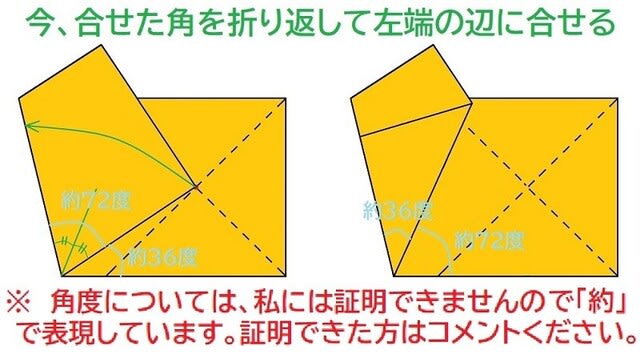

貼り方は、紙筒に線が引いてあります。これに短冊の対角線を重ねて貼ってください。ノリを付けるところは短冊の方眼の印刷されていない面です。ノリは全体に薄く塗ります。ノリが多いと乾きずらく、塗っていないところは剥(は)げてしまいます。具体的には短冊の向かい合う角が直線のところに来るように貼ります。

「4枚貼れましたか。」机間巡視してみると、意外と貼るのが難しいようです。ノリも全面に塗れていないのでめくれあがっています。傾きも様々です。

極端に傾いていたり曲がっているものは、紙筒を与えて、作り方を説明して再チャレンジしてもらいました。

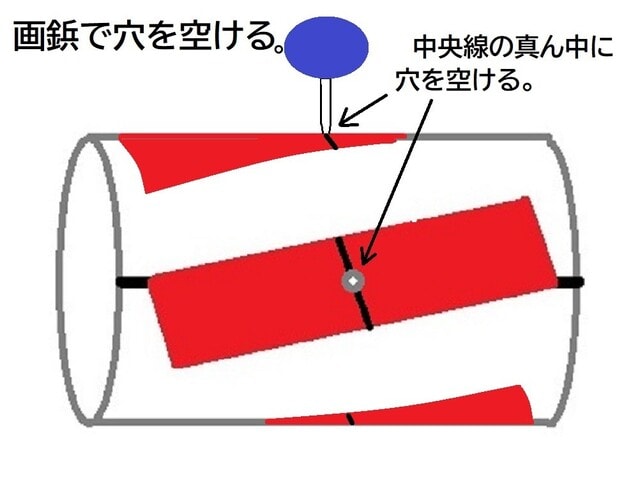

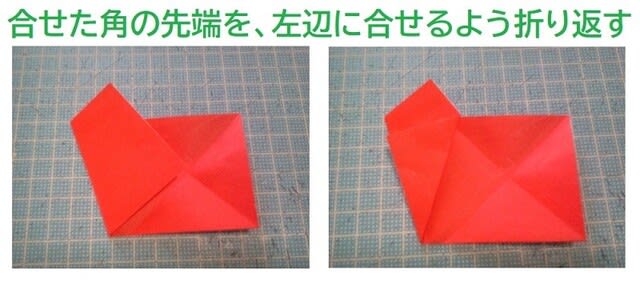

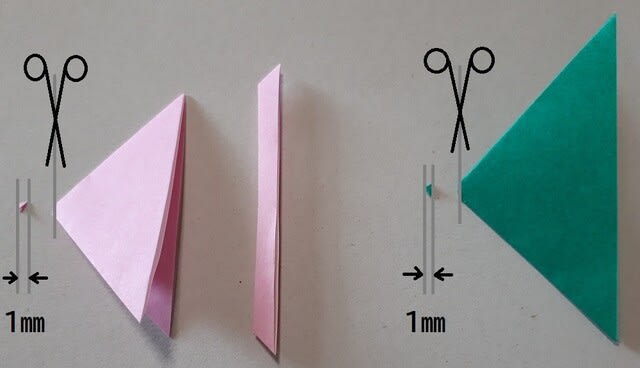

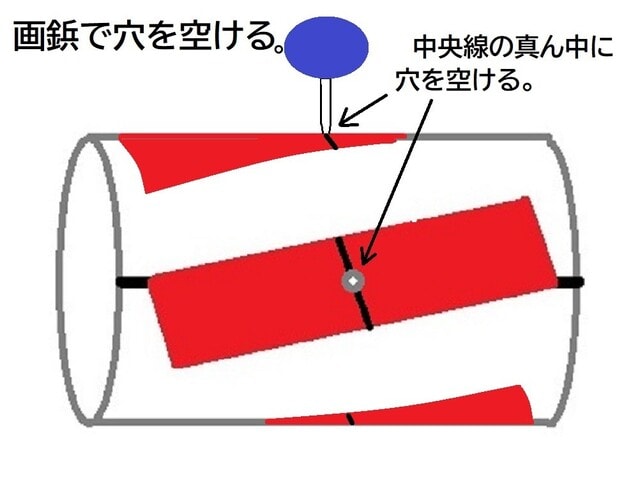

③ 短冊を4枚貼ってしまったら黒板のところの〔穴あけコーナー〕に来ます。短冊の中央に画鋲で穴を空けます。中央線の真ん中が短冊の中央です。そこに画鋲の針を刺します。

ここで大切なのは、紙筒が曲がらないことです。そのまま針を刺すと紙筒がへこんで丸みが無くなってしまいます。こんなことにならないよう丸いままで針を刺します。そうするには筒の内側に指を添える必要があります。指を刺さないように気を付けてください。

これだけ説明しても、机や手のひらに紙筒を置いて上から針で押さえつけている児童がいっぱいでした。実際に筒の中に指を添えてやって見せました。「怖い、怖い!」と言っています。「指に刺さらないよう指の位置に気を付けることが大事。」理性的に考え行動するよう説明します。

4つの画鋲を使う児童もいます。「画鋲一つでできます。みんなが待っていますよ。」

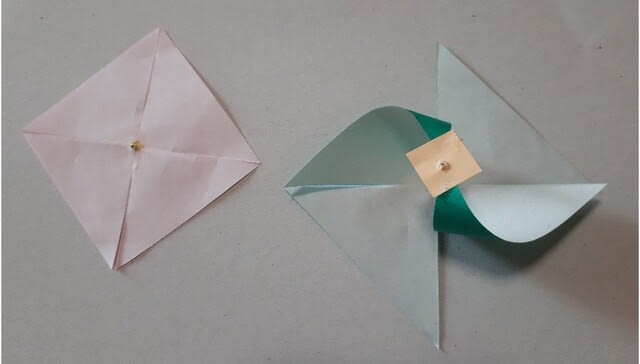

ここまでは、4つ分をいっぺんに作ってきましたが、ここからは紙トンボを1つずつ作っていきます。

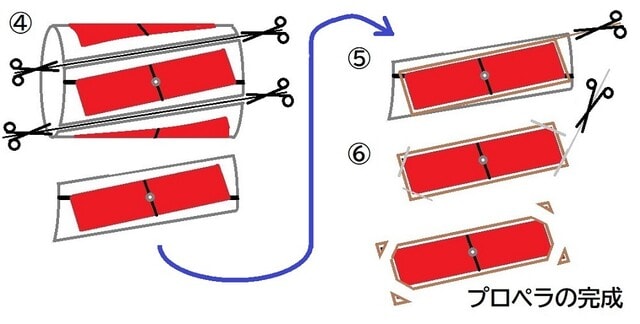

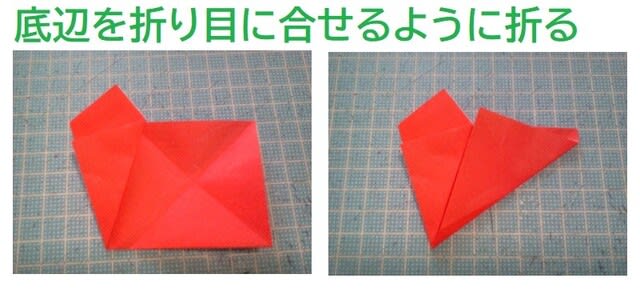

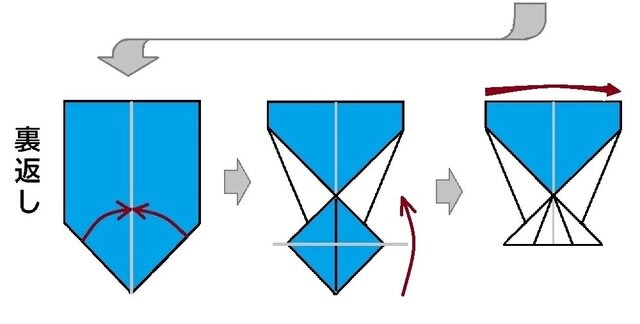

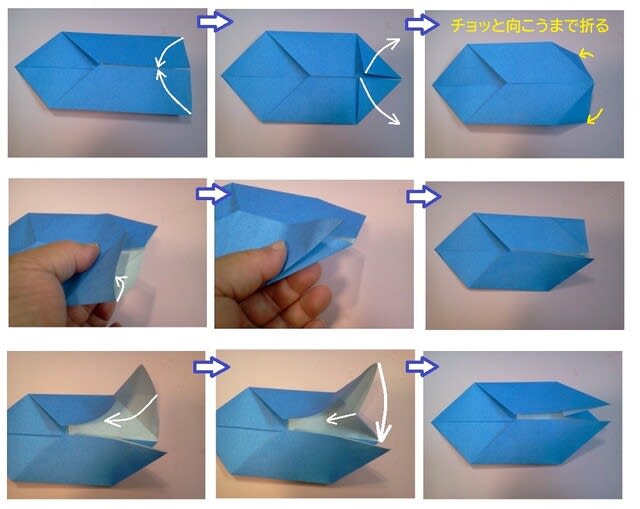

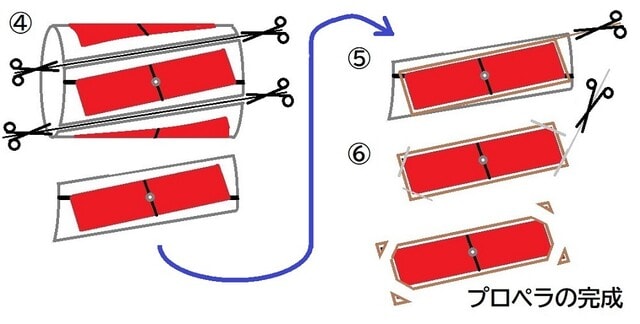

④ 紙筒から、貼った短冊を 大まか に切り取ります。

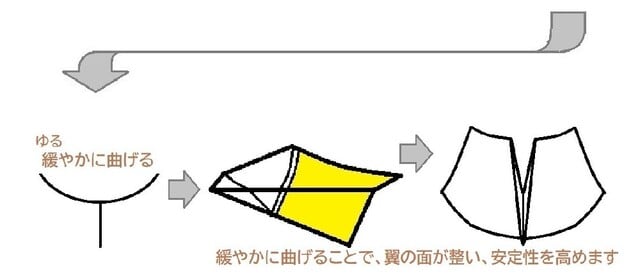

実際、ハサミで切っていくとわかりますがちょっと切りにくいんです。曲がっているのをまっすぐなハサミで切ろうとするので、筒を平らに伸ばしてしまいます。筒の曲がりが紙トンボづくりには大切なので、曲がりを大切にして切っていってください。図にあるように、両側から切れ目を入れて切り取るのがいいと思います。

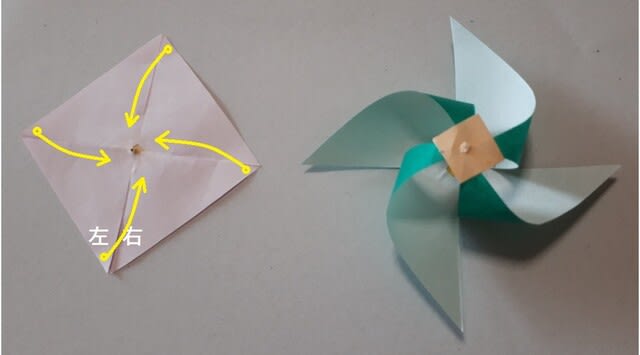

⑤ 大まかに切り取ったものを、きれいに切り取ってください。いっぺんに切り取ろうとすると、先ほどの曲がりが無くなってしまうので、ちょっとずつちょっとずつ切っていってください。

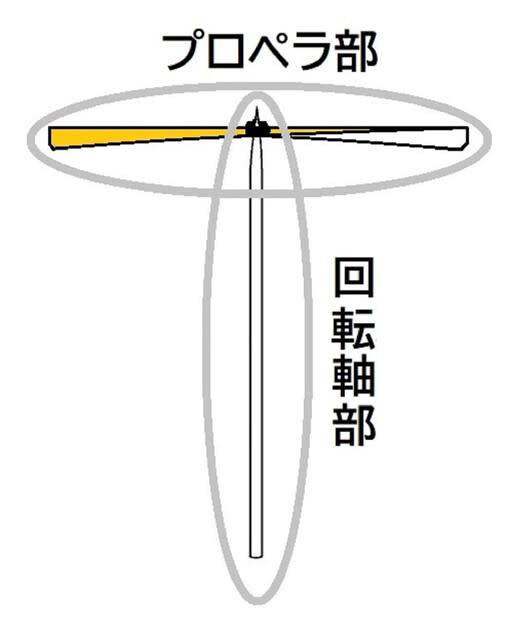

⑥ ほぼプロペラの完成ですが、それが回転するとき角が危険なので、角を同じように切り取ってください。

これで プロペラ の1つ完成です。

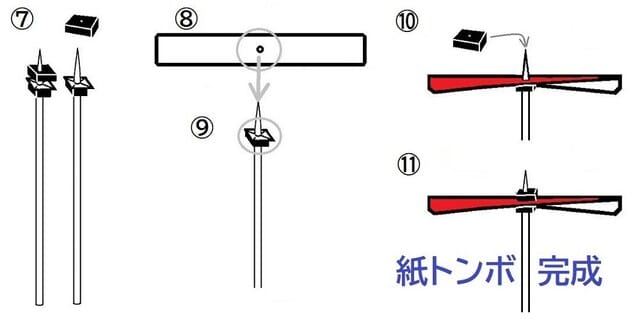

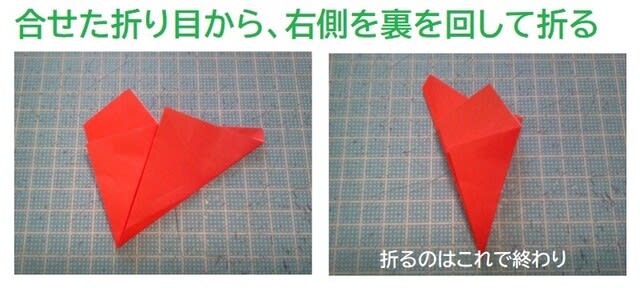

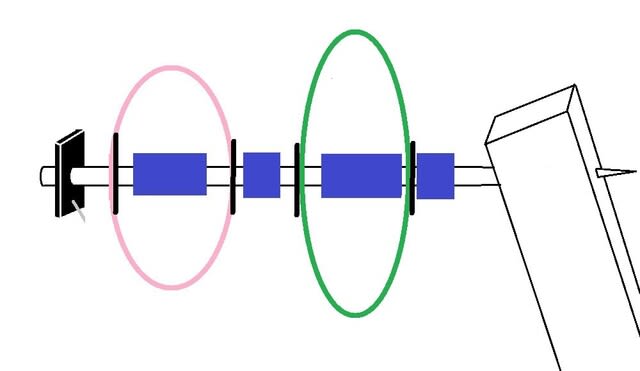

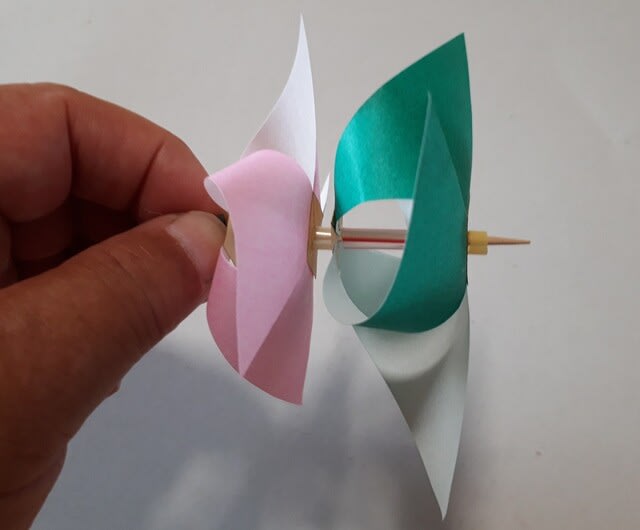

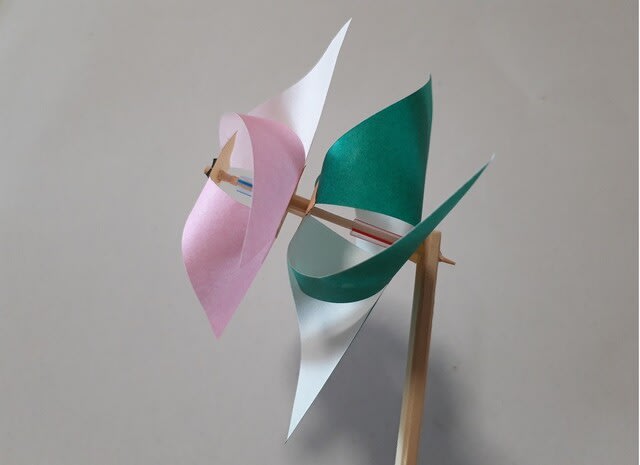

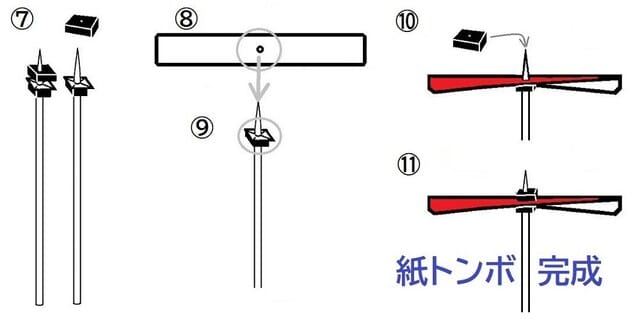

⑦ 回転軸にプロペラを付けます。まず回転軸のトンガリに刺さっているゴムを外します。

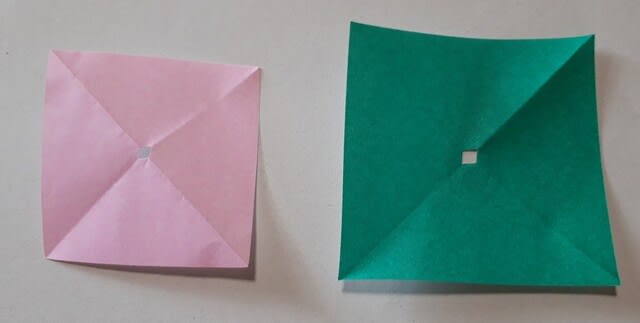

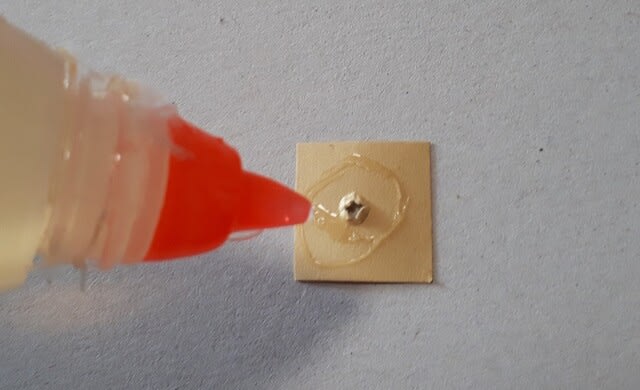

⑧ プロペラの裏側の穴のところにノリを付けます。

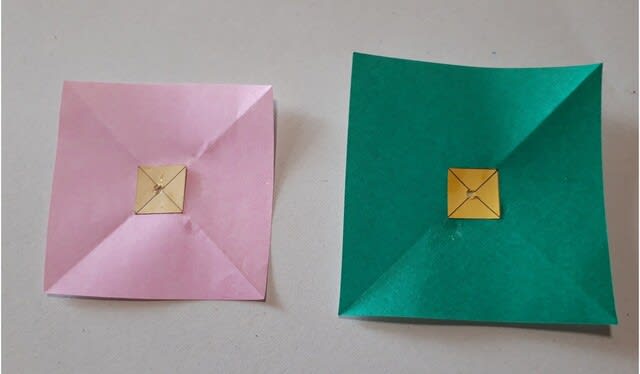

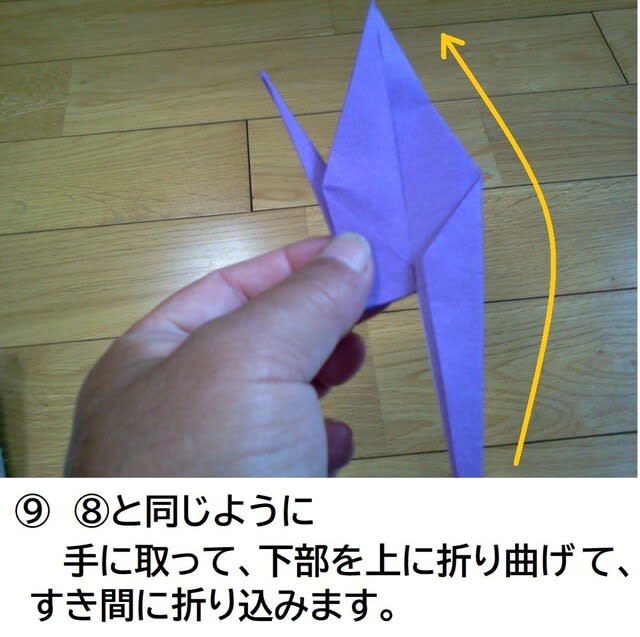

⑨ 回転軸のトンガリをプロペラの穴に差し込んで、回転軸の紙とプロペラを強く密着させて貼り付けます。

⑩ ⑦で外したゴムを再びトンガリに刺してプロペラに押さえつけます。

ここまでが一通りです。④から⑩を4回繰り返します。

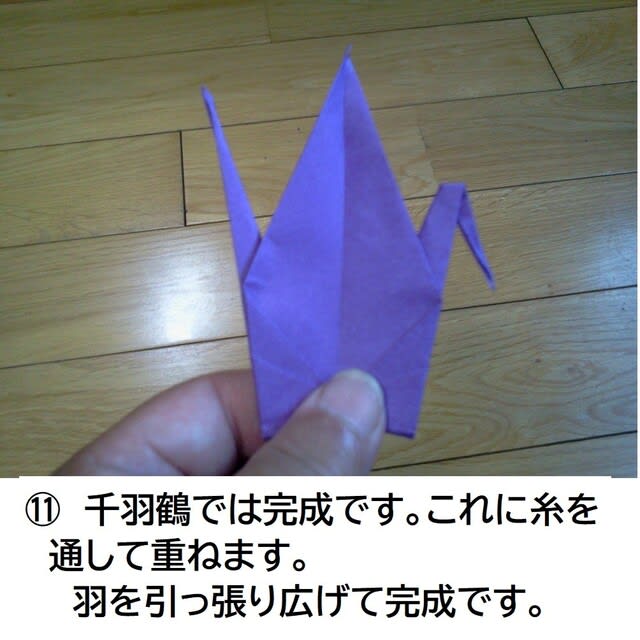

⑪ ノリが乾いたら紙トンボの完成です。4つ目ができたころには最初のものは乾いてるかもしれません。

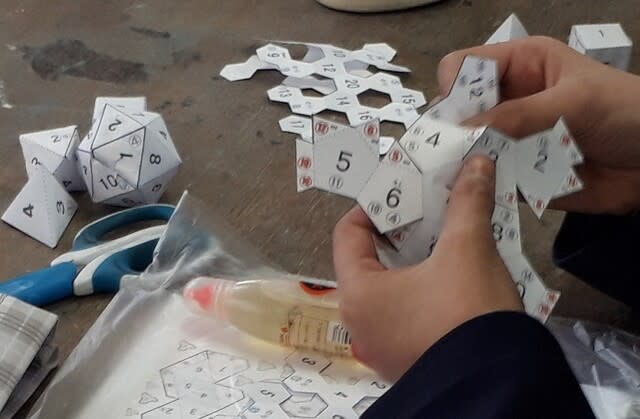

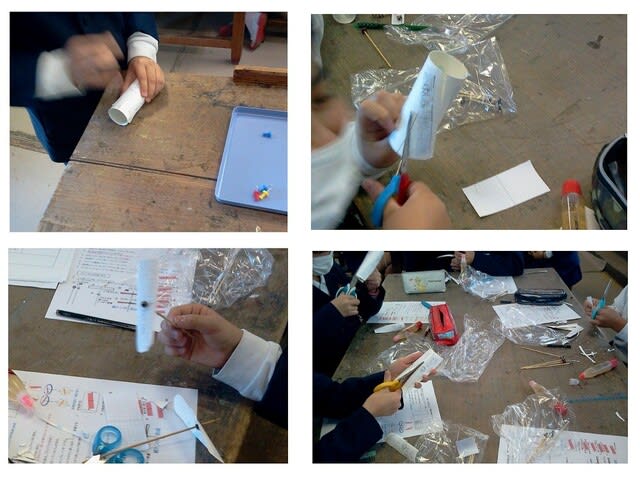

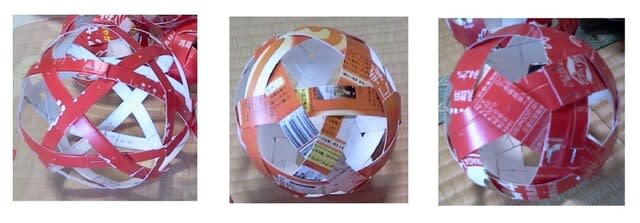

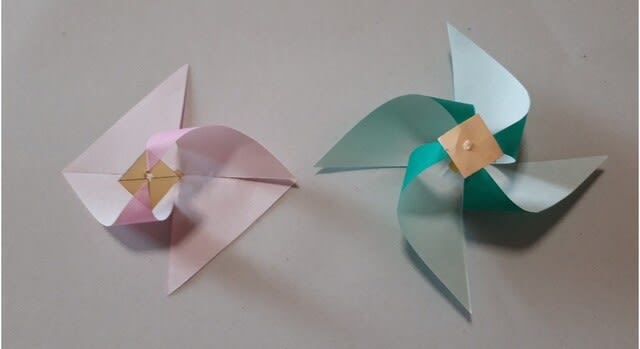

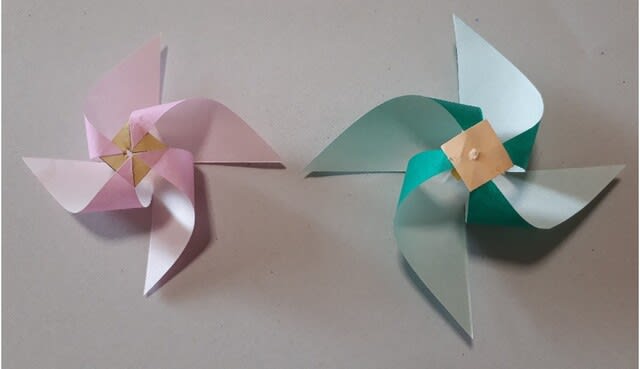

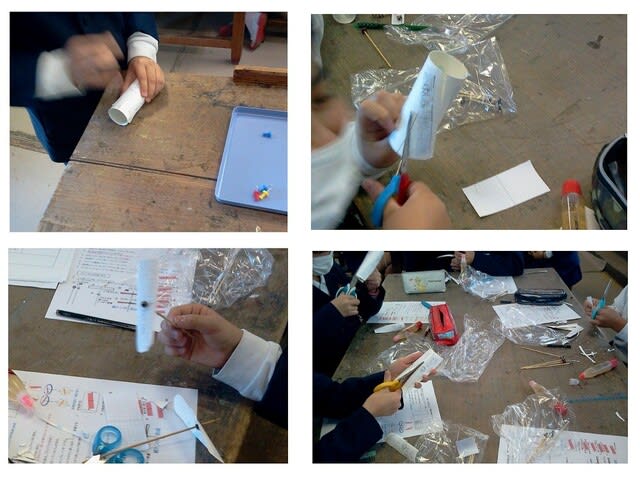

作っているところです。

出来上がったら、さあ~遊びましょう。

何とか45分内に終わりました。早い児童は15分ほど遊べました。「僕のはこんなに良く飛びます。」「高いところから飛ばすといいよ。」「走って飛ばすよ。」「先生、僕のはよく飛びません。」「こうやって飛ばすんだよ。」先生が「2階に行ってはダメだ。」「2階まで飛びました。取りに来たんです。」色々な言葉が飛び交いました。

穴あけコーナーの画鋲は15個ありました。良かったです。

いつも部長と副部長の児童sが荷物をもって玄関まで送ってくれます。その日は玄関に自転車を止めていたんですが、荷台に段ボールを置いたトタン自転車が横に倒れてしましました。「大丈夫ですか!」と1人の児童が寄ってきてくれて段ボールを支えてくれました。中の材料がぐじゃぐじゃになっていたので「ありがとう。チョッと私が起こします。」と言って半分起こしたところで「手伝ってもらえますか!」と言えました。その後お礼を言うと児童はス~といなくなってしまいました。心の暖まるうれしい出来事でした。

関連のパソコンサイトもあります。説明書のダウンロードもできますので

ここをクリックしてください。