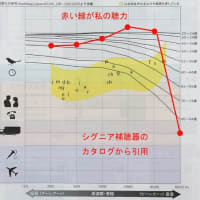

ブログの読者から、旅客機の窓からどのようにして星空撮影をしているのかという質問が寄せられました。

私の撮影方法を簡単に紹介します。

まず、マニュアル撮影(手動設定)が可能なデジタルカメラでないと撮影は難しくなります。

とはいえ、一眼レフは重くてかさばるので、私は軽くて小さなマニュアル撮影できるコンデジを使っています。

91050106

91050106

コンデジをなるべく窓に近づけて撮影するのがコツです。

※ 自宅の窓を使って疑似的に表示 ※

(コンデジを左手で不自然な持ち方をしていますが、右手はこの画像撮影用コンデジのシャッターボタンを押しているからです。

実際の撮影では両手でコンデジをしっかり持ち、航空機の窓にコンデジを押し当てて撮影します)

撮影時には、窓のブラインドをなるべく下げ、室内の明かりが窓に反射するのを避けるため、毛布を頭から被るかコンデジを覆うようにします。

露出は1秒~20秒程度でコンデジは手持ち。

コンデジがブレないよう、露出中は息を止めています。できれば心臓も止めるとブレにくいです。(笑)

このようにして写した作例です。

91050001

91050001

左端が月。その斜め上の明るい星が木星。

ケンタウルス座のアルファ星とベータ星が主翼の近くで輝き、主翼灯のすぐ上が南十字星です。

露出1秒、絞りF1.6.24mm相当、感度ISO3200、2018年3月9日2時10分(日本時間)に撮影。

ところで、鉄道写真マニアさんが窓に吸盤で固定可能な雲台を使っているのを10年ほど前に見たことがあるので、そのような雲台を探しています。(10秒間の息止めは厳しいのです)

91050039T

91050039T

長時間、飛行していると窓に霜がついてくるので、水平飛行に移ってからなるべく早く撮影しないと、この画像のように写りが悪くなります。

露出4秒、絞りF1.4、24mm相当、感度ISO3200、2018年3月9日3時23分(日本時間)に撮影。

以上の方法で月明かりがない夜に、いて座からケンタウルス座までの天の川や黄道光も撮影できました。

その画像は、近日中にブログアップする予定です。

オーロラも撮影可能です。

91040060

91040060

北極圏の近くを通過した際に撮影したオーロラです。主翼がオレンジ色なのは航空機の保安灯に照らされているためです。

露出5秒、絞りF1.4、24mm相当、感度ISO3200、2018年1月9日3時13分(日本時間)に撮影。

主翼のすぐ上の光斑は主翼灯のゴースト。はくちょう座のデネブと、こと座のベガも写っています。

91040073

91040073

遮光用の毛布と窓の間に隙間ができると、こうなるという失敗作です。

オーロラを撮影中、後方座席のかたが映画を観賞している様子が写ってしまいました。

まるで亡霊ですね。これが本当のゴースト(迷光)です。(笑)

なお、旅客機の窓の遮光用ブラインドについて一言。

プラスチック状の板を上げ下げする形式が多いのですが、最近になって新タイプのブラインド(?)が登場しました。

それは、ジェル状のエレクトロクロミック材料を用いた航空機用電子カーテンシステムです。

1月に搭乗したボーイング787型機に使われていました。

91040101

91040101

窓の下のスイッチで押すことで調光します。

反応が遅く、少し慣れが必要です。完全に真っ暗にはなりませんでした。

一番濃いときで、かなり濃い青色になります。

上の画像は、窓の濃度をかなり濃くし、日の出から約30分後に撮影したものです。

私の撮影方法を簡単に紹介します。

まず、マニュアル撮影(手動設定)が可能なデジタルカメラでないと撮影は難しくなります。

とはいえ、一眼レフは重くてかさばるので、私は軽くて小さなマニュアル撮影できるコンデジを使っています。

91050106

91050106コンデジをなるべく窓に近づけて撮影するのがコツです。

※ 自宅の窓を使って疑似的に表示 ※

(コンデジを左手で不自然な持ち方をしていますが、右手はこの画像撮影用コンデジのシャッターボタンを押しているからです。

実際の撮影では両手でコンデジをしっかり持ち、航空機の窓にコンデジを押し当てて撮影します)

撮影時には、窓のブラインドをなるべく下げ、室内の明かりが窓に反射するのを避けるため、毛布を頭から被るかコンデジを覆うようにします。

露出は1秒~20秒程度でコンデジは手持ち。

コンデジがブレないよう、露出中は息を止めています。できれば心臓も止めるとブレにくいです。(笑)

このようにして写した作例です。

91050001

91050001左端が月。その斜め上の明るい星が木星。

ケンタウルス座のアルファ星とベータ星が主翼の近くで輝き、主翼灯のすぐ上が南十字星です。

露出1秒、絞りF1.6.24mm相当、感度ISO3200、2018年3月9日2時10分(日本時間)に撮影。

ところで、鉄道写真マニアさんが窓に吸盤で固定可能な雲台を使っているのを10年ほど前に見たことがあるので、そのような雲台を探しています。(10秒間の息止めは厳しいのです)

91050039T

91050039T長時間、飛行していると窓に霜がついてくるので、水平飛行に移ってからなるべく早く撮影しないと、この画像のように写りが悪くなります。

露出4秒、絞りF1.4、24mm相当、感度ISO3200、2018年3月9日3時23分(日本時間)に撮影。

以上の方法で月明かりがない夜に、いて座からケンタウルス座までの天の川や黄道光も撮影できました。

その画像は、近日中にブログアップする予定です。

オーロラも撮影可能です。

91040060

91040060北極圏の近くを通過した際に撮影したオーロラです。主翼がオレンジ色なのは航空機の保安灯に照らされているためです。

露出5秒、絞りF1.4、24mm相当、感度ISO3200、2018年1月9日3時13分(日本時間)に撮影。

主翼のすぐ上の光斑は主翼灯のゴースト。はくちょう座のデネブと、こと座のベガも写っています。

91040073

91040073遮光用の毛布と窓の間に隙間ができると、こうなるという失敗作です。

オーロラを撮影中、後方座席のかたが映画を観賞している様子が写ってしまいました。

まるで亡霊ですね。これが本当のゴースト(迷光)です。(笑)

なお、旅客機の窓の遮光用ブラインドについて一言。

プラスチック状の板を上げ下げする形式が多いのですが、最近になって新タイプのブラインド(?)が登場しました。

それは、ジェル状のエレクトロクロミック材料を用いた航空機用電子カーテンシステムです。

1月に搭乗したボーイング787型機に使われていました。

91040101

91040101窓の下のスイッチで押すことで調光します。

反応が遅く、少し慣れが必要です。完全に真っ暗にはなりませんでした。

一番濃いときで、かなり濃い青色になります。

上の画像は、窓の濃度をかなり濃くし、日の出から約30分後に撮影したものです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます