前回のブログ記事 【 春の二重星観望その1(2025年6月8日) 】からの続きです。

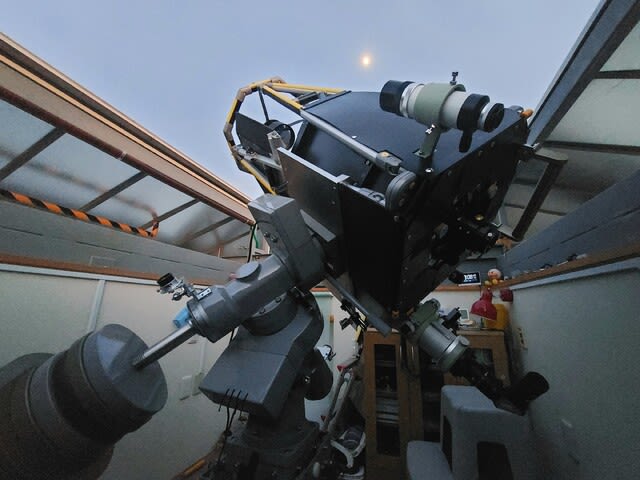

6月8日(日)の日没時の気温は20度と日中の札幌は夏のイメージです。星見しながら飲みたくなりました。

ハイボールを階下で作って屋上へ。二重星の観望と撮影をしながらすでに半分以上も飲んでしまい、ほろ酔い気分です。

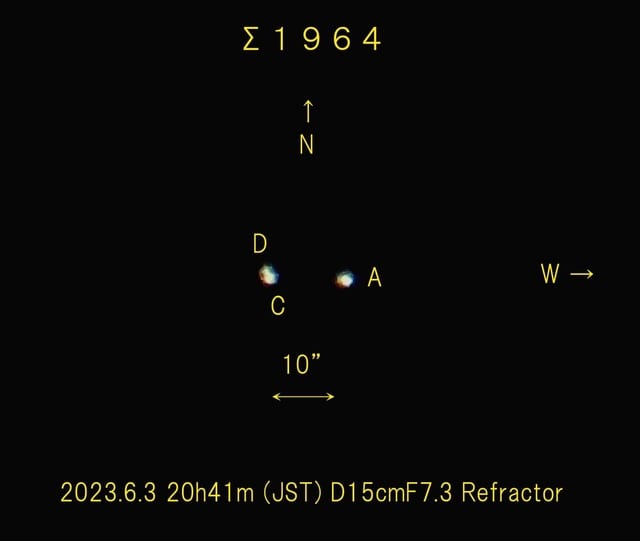

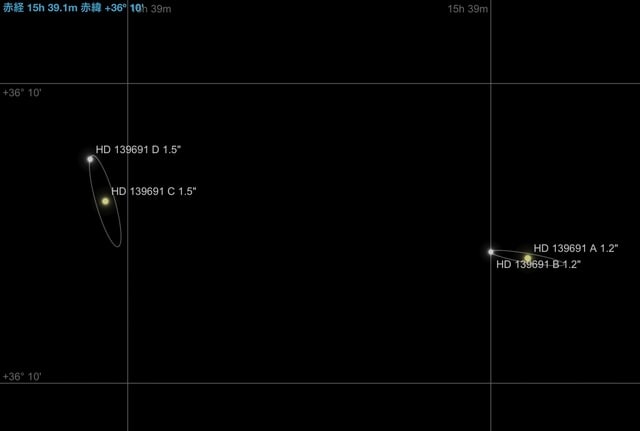

ζ Her (ヘルクレス座ゼータ星)です。主星2.84等級、伴星5.40等級、離角1.5秒角、位置角79.6度(SkySafariからの引用値)です。口径15cm屈折望遠鏡+XW3.5mm接眼鏡+スマホでコリメート撮影したうち、写りが一番いい21時35分に撮影した画像を天の北極を上にして掲載。

α Her (ヘルクレス座アルファ星=固有名ラス・アルゲティ)です。主星3.36等級、伴星5.40等級、離角4.6秒角、位置角102.1度(SkySafariからの引用値)です。色の対比が綺麗で小さな望遠鏡の好対象です。22時51分に口径15cm屈折望遠鏡+XW3.5mm接眼鏡+スマホでコリメート撮影。

この日の夜は小惑星ベスタ、はくちょう座の惑星状星雲、土星、金星などを観望したので、その様子をブログに順次アップする予定です。

6月8日(日)の日没時の気温は20度と日中の札幌は夏のイメージです。星見しながら飲みたくなりました。

ハイボールを階下で作って屋上へ。二重星の観望と撮影をしながらすでに半分以上も飲んでしまい、ほろ酔い気分です。

ζ Her (ヘルクレス座ゼータ星)です。主星2.84等級、伴星5.40等級、離角1.5秒角、位置角79.6度(SkySafariからの引用値)です。口径15cm屈折望遠鏡+XW3.5mm接眼鏡+スマホでコリメート撮影したうち、写りが一番いい21時35分に撮影した画像を天の北極を上にして掲載。

α Her (ヘルクレス座アルファ星=固有名ラス・アルゲティ)です。主星3.36等級、伴星5.40等級、離角4.6秒角、位置角102.1度(SkySafariからの引用値)です。色の対比が綺麗で小さな望遠鏡の好対象です。22時51分に口径15cm屈折望遠鏡+XW3.5mm接眼鏡+スマホでコリメート撮影。

この日の夜は小惑星ベスタ、はくちょう座の惑星状星雲、土星、金星などを観望したので、その様子をブログに順次アップする予定です。