前回のブログ記事 【 2025青森の旅その4 】からの続きです。

5月10日(土)の午前中に酸ヶ湯温泉で入浴後、青森市松原の青森市中央市民センターを訪問。受付けでお聞きすると本日13時30分からの投影担当は9年前にお会いした中山さんとのこと。ラッキー!

中山さんの前職は東京渋谷にあった「五島プラネタリウム」のプラネタリウム技術員です。青森に新設されるプラネタリウムの運営に携わって欲しいと依頼され、1969年(昭和44年)から青森のプラネタリウムの設置・運営・投影を担当されているそうです。

50分間のフル生解説による投影終了後、中山さんにご挨拶。

中山さんは生解説に強いこだわりを持っておられます。 【 9年前の訪問時 】は投影日でなかったことから今回の中山さんの生解説を55年ぶりにお聞きしました。(55年前のことは、このブログ記事の最後に書いておきました。私のプラネタリウム原点です。)

中山さんから了解をいただき投影機を撮影。ミノルタ製のMS-10型で1990年に投影原盤や投影レンズなどの大改修がされているそうです。

改修前のプラネタリウム部品が展示されていました。

帰り際、中山さんからプレゼントされた冊子です。

A4版56ページの冊子で、取材記事や写真のクォリティーがとても高いように感じました。

この冊子の16ページから19ページに中山さんが紹介されています。なお、このページの複写とブログ掲載については出版社に電話し、編集長さんから口頭で承諾を得ています。

おまけの画像です。

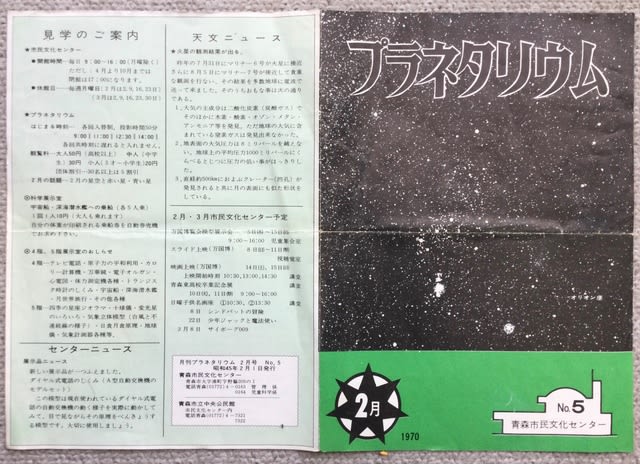

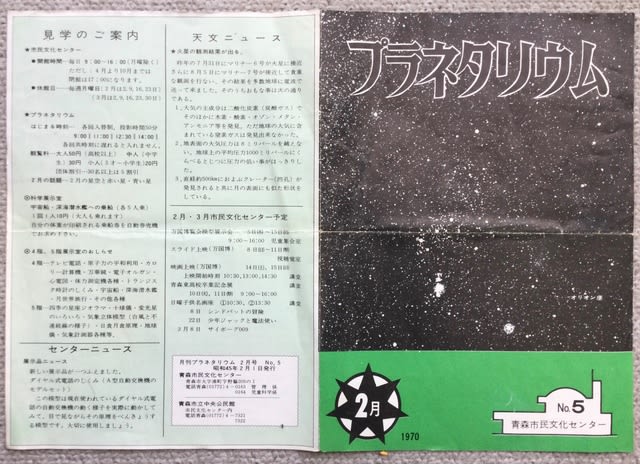

古い資料を整理をしていたら、当時の青森市民文化センター(現在は青森市中央市民センター)が1970年(昭和45年)2月に発行した「プラネタリウム」というパンフレットが出てきました。

左側が裏で右側が表です。

パンフレット内側の記事です。

なぜ古いパンフレットを持っていたのかというと、1970年3月、高校1年生だった私は国鉄(現在はJR)札幌駅から急行はまなすに乗車、函館駅で青函連絡船に乗り継ぎ、青森市民文化センターのプラネタリウムを【1年後輩のI.N.さん】と一緒に見たからです。

そのような思い出話を中山さんに話しながらセンターの玄関で見送りを受けたあと、父方のご先祖様が眠っているお墓と母方のご先祖様が眠っているお墓を訪問してから、子供だった母が入学した小学校に向け車を走らせました。

次回のブログ記事 【 2025青森の旅その6 】に続きます。

5月10日(土)の午前中に酸ヶ湯温泉で入浴後、青森市松原の青森市中央市民センターを訪問。受付けでお聞きすると本日13時30分からの投影担当は9年前にお会いした中山さんとのこと。ラッキー!

中山さんの前職は東京渋谷にあった「五島プラネタリウム」のプラネタリウム技術員です。青森に新設されるプラネタリウムの運営に携わって欲しいと依頼され、1969年(昭和44年)から青森のプラネタリウムの設置・運営・投影を担当されているそうです。

50分間のフル生解説による投影終了後、中山さんにご挨拶。

中山さんは生解説に強いこだわりを持っておられます。 【 9年前の訪問時 】は投影日でなかったことから今回の中山さんの生解説を55年ぶりにお聞きしました。(55年前のことは、このブログ記事の最後に書いておきました。私のプラネタリウム原点です。)

中山さんから了解をいただき投影機を撮影。ミノルタ製のMS-10型で1990年に投影原盤や投影レンズなどの大改修がされているそうです。

改修前のプラネタリウム部品が展示されていました。

帰り際、中山さんからプレゼントされた冊子です。

A4版56ページの冊子で、取材記事や写真のクォリティーがとても高いように感じました。

この冊子の16ページから19ページに中山さんが紹介されています。なお、このページの複写とブログ掲載については出版社に電話し、編集長さんから口頭で承諾を得ています。

おまけの画像です。

古い資料を整理をしていたら、当時の青森市民文化センター(現在は青森市中央市民センター)が1970年(昭和45年)2月に発行した「プラネタリウム」というパンフレットが出てきました。

左側が裏で右側が表です。

パンフレット内側の記事です。

なぜ古いパンフレットを持っていたのかというと、1970年3月、高校1年生だった私は国鉄(現在はJR)札幌駅から急行はまなすに乗車、函館駅で青函連絡船に乗り継ぎ、青森市民文化センターのプラネタリウムを【1年後輩のI.N.さん】と一緒に見たからです。

そのような思い出話を中山さんに話しながらセンターの玄関で見送りを受けたあと、父方のご先祖様が眠っているお墓と母方のご先祖様が眠っているお墓を訪問してから、子供だった母が入学した小学校に向け車を走らせました。

次回のブログ記事 【 2025青森の旅その6 】に続きます。