札幌市青少年科学館が育成している天文指導員さんの新規登録が久しぶりに行われました。

前回の登録が2019年6月でしたから、3年ぶりの新規登録です。

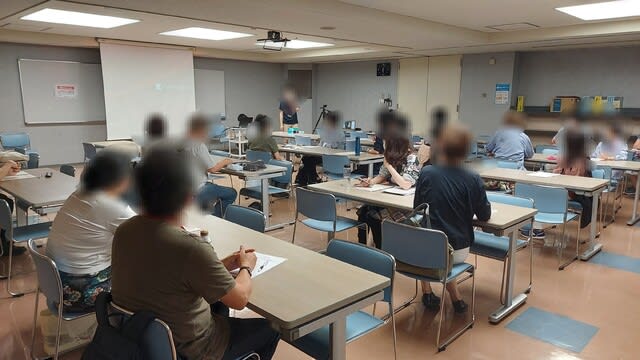

現役天文指導員さんとの初顔合わせが2022年7月16日(土)の定例指導員研修の場で行われました。

(新規登録に受講が必須とされた「天文ボランティア養成講座」の講師を私がさせてもらったご縁で、研修の見学が許されました。)

この日の研修会場に集まった現役指導員さんは15人。

このほか、ZOOM機能でオンライン参加した現役指導員さんが10人ほどなので、現役指導員さん総勢25人ほどの研修会だったそうです。

今回の新規登録された指導員さんは8人。それぞれが新任のあいさつをしました。

中には「2年待った甲斐がありました!」との言葉にどよめきがおきました。

これで、現役36人と合わせて天文指導員の登録者は44人になります。

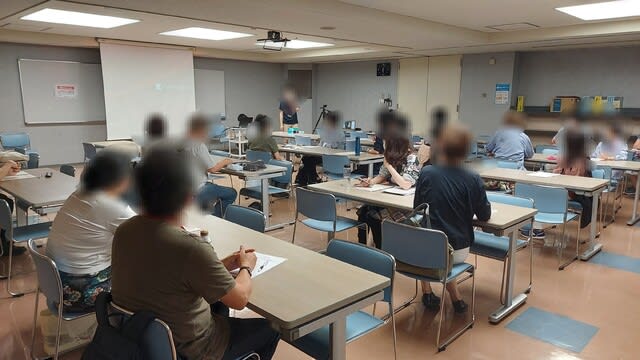

今回の研修のあとに、リクリエーション時間が設けられていました。

お互いの名前と顔がわかるようにと工夫された「天文指導員ビンゴ」。素晴らしいアイスブレークです。

天文指導員が見過ごしやすい「天文指導員あるあるクイズ」。

進行役の天文係職員Oさんの絶妙な司会が見事で、画像を取り忘れたくらいです。とても楽しいひとときでした。

なお、クイズの最終問題は、1983年(昭和58年)の春に初代アストロカーが札幌市役所前でお披露目された際、当時の板垣市長に説明している科学館職員は誰でしょうかという問題でした。

右端の職員です。

画像は、左から札幌市青少年科学館の初代館長の山岡暸さん。

山岡さんは私が科学館異動前の職場でも雲の上の存在の「企業管理者」。企業管理者とは、交通局と水道局を束ねる局長職よりも上位の特別職です。科学館が開館する1年半前の1980年(昭和55年)4月に私が交通局から科学館建設準備室に異動する際の辞令書は山岡さん名で書かれています。

山岡さんの右に半分見えているのは、札幌天文同好会の福島久雄会長。

その右は、宝くじ協会のお偉いさん。アストロカーの購入資金は宝くじ協会の寄付なんですよ。世界で初のドームを持ったアストロカーでした。

さらにその右は、札幌市長の板垣武四さん。

最後は、当時29歳の私です。あれから39年、立派な(?)爺様になりました。(笑)

なお、画像の使用については事前に科学館天文係さんの内諾をいただいています。

【8月3日:記事追加】

私の母が保存していた当時の新聞記事スクラップから、アストロカーの引き渡しが行われたのは1983年4月16日(土)の午前中ということが判明。

引き渡しを行ったのは、写真に写っている日本宝くじ協会の柴田護理事長でした。

前回の登録が2019年6月でしたから、3年ぶりの新規登録です。

現役天文指導員さんとの初顔合わせが2022年7月16日(土)の定例指導員研修の場で行われました。

(新規登録に受講が必須とされた「天文ボランティア養成講座」の講師を私がさせてもらったご縁で、研修の見学が許されました。)

この日の研修会場に集まった現役指導員さんは15人。

このほか、ZOOM機能でオンライン参加した現役指導員さんが10人ほどなので、現役指導員さん総勢25人ほどの研修会だったそうです。

今回の新規登録された指導員さんは8人。それぞれが新任のあいさつをしました。

中には「2年待った甲斐がありました!」との言葉にどよめきがおきました。

これで、現役36人と合わせて天文指導員の登録者は44人になります。

今回の研修のあとに、リクリエーション時間が設けられていました。

お互いの名前と顔がわかるようにと工夫された「天文指導員ビンゴ」。素晴らしいアイスブレークです。

天文指導員が見過ごしやすい「天文指導員あるあるクイズ」。

進行役の天文係職員Oさんの絶妙な司会が見事で、画像を取り忘れたくらいです。とても楽しいひとときでした。

なお、クイズの最終問題は、1983年(昭和58年)の春に初代アストロカーが札幌市役所前でお披露目された際、当時の板垣市長に説明している科学館職員は誰でしょうかという問題でした。

右端の職員です。

画像は、左から札幌市青少年科学館の初代館長の山岡暸さん。

山岡さんは私が科学館異動前の職場でも雲の上の存在の「企業管理者」。企業管理者とは、交通局と水道局を束ねる局長職よりも上位の特別職です。科学館が開館する1年半前の1980年(昭和55年)4月に私が交通局から科学館建設準備室に異動する際の辞令書は山岡さん名で書かれています。

山岡さんの右に半分見えているのは、札幌天文同好会の福島久雄会長。

その右は、宝くじ協会のお偉いさん。アストロカーの購入資金は宝くじ協会の寄付なんですよ。世界で初のドームを持ったアストロカーでした。

さらにその右は、札幌市長の板垣武四さん。

最後は、当時29歳の私です。あれから39年、立派な(?)爺様になりました。(笑)

なお、画像の使用については事前に科学館天文係さんの内諾をいただいています。

【8月3日:記事追加】

私の母が保存していた当時の新聞記事スクラップから、アストロカーの引き渡しが行われたのは1983年4月16日(土)の午前中ということが判明。

引き渡しを行ったのは、写真に写っている日本宝くじ協会の柴田護理事長でした。

71080397

71080397

91480593T

91480593T 91480603B

91480603B 91480606T

91480606T iP220407

iP220407