ゲルダ・タローとロバートキャパ

2013/03/24

ぽかぽか春庭@アート散歩>記憶と記録 写真を見る(9)二人の写真家展その1ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー

作家や画家の名に比べると、知っている写真家の名の数がぐんと少なくなる私でも、「世界でもっとも有名な写真家のひとり」であるキャパの名は知っています。

結婚した当初、夫と私と二人とも同じ本を持っているというのが何冊もあり、その一冊がキャパの自伝『ちょっとピンぼけ』でした。ふたりとも1979年の文春文庫初版を持っていました。

ロバート・キャパ(1913-1954)本名フリードマン・エンドレ・エルネー(Friedmann Endre Ernő )

「ちょっとピンぼけ」の中、キャパの恋人として強い印象を受けて読んだのはピンキーという女性で、最初の恋人ゲルダについては、本の中に登場したのかどうかも覚えていませんでした。

「ちょっとピンぼけ」の内容は、第二次世界大戦の報道ドキュメンタリーなので、すでにスペイン戦争時に亡くなっていたゲルダが登場する場面がなかったのかもしれません。ゲルダはキャパと知り合って数年で亡くなってしまったし、キャパのプロポーズを断ったそうなので、キャパにとっては、心の中にだけ生かしておきたい「永遠の女性」だったのかも知れません。

ゲルダは、結婚より「女性初の報道写真家」として生きるほうを優先した女性でした。ゲルダにとってキャパは、「夫」であるよりも、1934年に出会ったころから変わりなく、「同志」であり「対等なパートナー」であるほうが望ましかったのだろうと思います。

ゲルダ・タロー(1910-1937)本名ゲルタ・ポホイル(Gerta Pohorylle)。

ゲルダ・タローという写真家名は、パリで活躍していた当時に知り合った岡本太郎からとった、ということです。岡本太郎は、パリでキャパに出会い、命からがらパリに逃れてきてカメラも持っていない貧乏な若者を信じてカメラを貸しました。太郎は、流行漫画家で羽振りがよかった父親岡本一平からの仕送りで「パリの文化を吸収する」に十分な資力を持っていたのです。

キャパほか何人かが撮影したゲルダの写真が横浜美術館にも展示してありましたし、図録にも写真が出ていましたが、女優のように美しい女性です。後年、キャパが恋愛関係になったという、イングリット・バーグマンと雰囲気がよく似ている知的な美人です。

ゲルダがフリードマン・エンドレ・エルネーと出会ったのは、人民戦線時代のパリ。フリードマンはハンガリー生まれのユダヤ人、ゲルダはドイツ生まれのユダヤ人。二人とも、ナチスの脅威からふるさとにはいられなくなった身の上でした。

同じような宿命を抱えた25歳の女性と、「ことばが不自由だからジャーナリストとして生きるには、写真しかない」と思い定めるようになった23歳の若者は恋に落ち、共同で写真撮影をし、マスコミへの売り込みをはじめます。アメリカの雑誌社への売り込みを考慮して、アメリカ人風の名前として選ばれたのが「ロバート・キャパ」でした。

スイスの寄宿学校を出てドイツ語フランス語スペイン語をこなして学位も持つゲルダは言葉の面でキャパには不可欠でした。ドイツでカメラ修行をしたキャパは、ゲルダの交渉術に助けられながら、写真のノウハウをゲルダに教え込みました。

ふたりは対等なパートナーであり、「人民の側に立って真実を伝える」という意志を共有する同志でした。

日本の写真雑誌などが、1980年代からゲルダ・タローに注目し紹介していたということですが、写真の専門雑誌などグラビアページをパラパラとめくるだけの私は、彼女にぜんぜん注目したことがないまますぎました。私がゲルダ・タローの名にようやく気づいたのは、2007年になってから。彼女がスペイン戦争のさなか1937年に戦場死してから、70年たった後のことでした。

2007年に開催されたアメリカでの初の回顧写真展が、「世界で最初の女性報道写真家」というキャッチコピーで日本にも報道されました。しかし、1910年生まれのゲルダ・タローの生誕百年の2010年でさえ、日本では単独の写真展は行われませんでした。もし2010年にゲルダ・タロー写真展が開催されたとして、今回の横浜美術展の会期ほど多くの観客を集めたかどうかはわかりません。日本では無名のままのゲルダでした。

2013年、ロバート・キャパの生誕百年にあたります。キャパの生誕100年回顧展が行われるだろうとは予想していましたが、同時にゲルダ・タローの回顧展が行われると知り、横浜美術館に足を運びました。

「二人の写真家展 ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー」2013年1月26日~3月24日

展示室は3室に別れていて、最初はゲルダの83点の写真。次がキャパの初期中期の写真。3室目は、キャパの後期の写真です。

今回の「二人の写真家」展。横浜美術館に観客が大勢集まったのは、理由があります。

NHKが2月3日に放映した番組。作家の沢木耕太郎が『キャパの十字架』(2013文藝春秋)を発売するにあたって、販促番組としても大いに効果があったと思われるドキュメンタリー番組『推理ドキュメント 運命の一枚~"戦場"写真 最大の謎に挑む~』を、私も録画しておいて見ました。

キャパの出世作であり世界中で有名になった一枚の写真、「崩れ落ちる兵士」を追求したドキュメンタリーです。

次回、このドキュメンタリーと、キャパの写真について。

<つづく>

2013/03/26

ぽかぽか春庭@アート散歩>記憶と記録 写真を見る(10)二人の写真家展その2崩れ落ちる兵士の真実

横浜美術館の「二人の写真家展 ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー」、第5展示室には、有名な「崩れ落ちる兵士」「ノルマンディ上陸の日」のほか、1932年に、群衆に紛れて盗撮したという「コペンハーゲンで講演するトロツキー」をはじめ、パリの人民戦線時代の写真、スペイン内乱の写真、ノルマンディー上陸作戦の写真など、有名写真が時代順に並んでいます。

後期の写真では、中国取材、日本取材の写真もありました。1954年4月に、写真雑誌「カメラ毎日」の創刊記念に日本に招待されたときの写真です。平和な日本を撮影した写真のコーナー。小さな子をおんぶした写真や、親子連れ行楽の写真など、日本の人々を温かい目で見つめるキャパのやさしさは伝わりましたが、「これぞキャパ」と目を見張るようなショットは見当たりませんでした。

彼はやはり戦場でこそ自分の写真が生きると考え、日本での取材のあと、インドシナの戦場へ赴いたのだろうと思います。日本取材から一ヶ月後の1954年5月、インドシナ戦線で、キャパは地雷を踏みます。

スペイン戦争、第二次世界大戦のノルマンディ上陸作戦などの撮影で、キャパは世界的名声を手に入れました。余生は、日本での撮影のような「安全で心あたたまる」写真を撮ってすごしても、十分に写真家としての名声や冨は維持出来ただろうと思います。それなのに、キャパはインドシナ戦線に行かずにはいられなかった。

沢木耕太郎は、キャパの最後を見つめ、なぜ、彼は戦争の中に舞い戻ったのか、を追求しました。

ロバート・キャパ名義で発表されたこの一枚の写真。「崩れ落ちる兵士」

この一枚は、ピカソの絵「ゲルニカ」、ヘミングウェイの「誰がために鐘は鳴る」と同様に、象徴的な意味を持ってスペイン戦争を世界に知らせることになりました。

しかし、この一枚について、「ほんとうに撃たれたところを撮影したのか、演出写真じゃないのか」という真贋論争などが続いてきました。弟のコーネル・キャパは、写された兵士について名前も割り出して「演出写真などではない。スペインでの実際に倒れる瞬間の撮影である」と主張しています。

一方、この兵士はのちに戦死しているけれど、この写真撮影時には、足をすべらせて転んだだけ、という説も出されていて、真相はまだ不明でした。

また、この当時キャパ(フリードマン)とゲルダが撮った写真は、どちらも「ロバート・キャパ」の名で発表されており、キャパは、ふたりの共同のフォトグラファーネームであった、という事実がわかってきました。この当時、キャパのパートナーであったゲルダ・タローは、自分自身の名での写真発表も行うようになっていたけれど、もともと「ロバート・キャパ」というのは、写真を売り出すために考え出されたフリードマンとゲルダ・タローの共同ペンネームであり、どちらが撮影してもロバート・キャパという名で発表した時期があったのです。

沢木が持った疑問点は、撮影者はふたりのうちどちらか、ということ。コンピュータでの写真解析、CGなどを駆使して、二人の「ロバート・キャパ」のうち、どちらが真の撮影者だったのか追求していました。

沢木の推論では、真の撮影者は、ゲルダ・タローです。

背景の山の形などの検証により、この一枚はローライフレックスでの撮影である確率が高いことが判明。当時、キャパはライカⅢで、ゲルダはローライフレックスを使用したことがわかっています。

キャパが写真につけたキャプション「崩れ落ちる兵士」は、この兵士の生死について何も語っていません。「兵士が倒れかかっている」という事実を述べているだけです。でも、写真を送られた雑誌社は、この一枚に「戦場の死の瞬間を捉えた真実の一枚」として世に送り出し、キャパはこの後、この写真については一言も語りませんでした。この一枚が世界中に配信される前に、ゲルダはスペイン戦線で死んでいました。

ゲルダが1937年にスペイン戦争の戦場で亡くなったあとキャパは『生み出される死』というゲルダとキャパの写真を集めた写真集を発行しました。その中には、「崩れ落ちる兵士」は掲載されていないのです。

「生み出される死」は会場に展示してありましたが、中の写真全部を見ることはできませんから、「崩れ落ちる兵士」がないということは、私の目で確認したのではありませんけれど。

ゲルダ・タローが亡くなったあと、キャパは第二次世界大戦のDデー(ノルマンディ上陸作戦)において、自分が撃たれるかもしれない状況で撮影を続け、ついにインドシナ戦争の撮影で地雷を踏んで亡くなりました。沢木は、この、「死に向かってまっしぐら」のような印象さえ受けるキャパの生き方に対して「キャパの十字架」というタイトルをつけたのです。

このNHKスペシャルはずいぶんと反響を呼び、横浜美術館は、会期もそろそろ終了近くなった平日という日に見に行ったにもかかわらず、ずいぶんと観客が多かったです。

しかし、人気絵画展の「絵の前に黒山をなす」という程ではなく、写真の前に立ってゆっくり眺めていることもできました。

次回、「ゲルダ・タローの構図から『崩れ落ちる兵士』を見る」。

<つづく>

ぽかぽか春庭@アート散歩>記憶と記録 写真を見る(10)二人の写真家展その2崩れ落ちる兵士の真実

横浜美術館の「二人の写真家展 ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー」、第5展示室には、有名な「崩れ落ちる兵士」「ノルマンディ上陸の日」のほか、1932年に、群衆に紛れて盗撮したという「コペンハーゲンで講演するトロツキー」をはじめ、パリの人民戦線時代の写真、スペイン内乱の写真、ノルマンディー上陸作戦の写真など、有名写真が時代順に並んでいます。

後期の写真では、中国取材、日本取材の写真もありました。1954年4月に、写真雑誌「カメラ毎日」の創刊記念に日本に招待されたときの写真です。平和な日本を撮影した写真のコーナー。小さな子をおんぶした写真や、親子連れ行楽の写真など、日本の人々を温かい目で見つめるキャパのやさしさは伝わりましたが、「これぞキャパ」と目を見張るようなショットは見当たりませんでした。

彼はやはり戦場でこそ自分の写真が生きると考え、日本での取材のあと、インドシナの戦場へ赴いたのだろうと思います。日本取材から一ヶ月後の1954年5月、インドシナ戦線で、キャパは地雷を踏みます。

スペイン戦争、第二次世界大戦のノルマンディ上陸作戦などの撮影で、キャパは世界的名声を手に入れました。余生は、日本での撮影のような「安全で心あたたまる」写真を撮ってすごしても、十分に写真家としての名声や冨は維持出来ただろうと思います。それなのに、キャパはインドシナ戦線に行かずにはいられなかった。

沢木耕太郎は、キャパの最後を見つめ、なぜ、彼は戦争の中に舞い戻ったのか、を追求しました。

ロバート・キャパ名義で発表されたこの一枚の写真。「崩れ落ちる兵士」

この一枚は、ピカソの絵「ゲルニカ」、ヘミングウェイの「誰がために鐘は鳴る」と同様に、象徴的な意味を持ってスペイン戦争を世界に知らせることになりました。

しかし、この一枚について、「ほんとうに撃たれたところを撮影したのか、演出写真じゃないのか」という真贋論争などが続いてきました。弟のコーネル・キャパは、写された兵士について名前も割り出して「演出写真などではない。スペインでの実際に倒れる瞬間の撮影である」と主張しています。

一方、この兵士はのちに戦死しているけれど、この写真撮影時には、足をすべらせて転んだだけ、という説も出されていて、真相はまだ不明でした。

また、この当時キャパ(フリードマン)とゲルダが撮った写真は、どちらも「ロバート・キャパ」の名で発表されており、キャパは、ふたりの共同のフォトグラファーネームであった、という事実がわかってきました。この当時、キャパのパートナーであったゲルダ・タローは、自分自身の名での写真発表も行うようになっていたけれど、もともと「ロバート・キャパ」というのは、写真を売り出すために考え出されたフリードマンとゲルダ・タローの共同ペンネームであり、どちらが撮影してもロバート・キャパという名で発表した時期があったのです。

沢木が持った疑問点は、撮影者はふたりのうちどちらか、ということ。コンピュータでの写真解析、CGなどを駆使して、二人の「ロバート・キャパ」のうち、どちらが真の撮影者だったのか追求していました。

沢木の推論では、真の撮影者は、ゲルダ・タローです。

背景の山の形などの検証により、この一枚はローライフレックスでの撮影である確率が高いことが判明。当時、キャパはライカⅢで、ゲルダはローライフレックスを使用したことがわかっています。

キャパが写真につけたキャプション「崩れ落ちる兵士」は、この兵士の生死について何も語っていません。「兵士が倒れかかっている」という事実を述べているだけです。でも、写真を送られた雑誌社は、この一枚に「戦場の死の瞬間を捉えた真実の一枚」として世に送り出し、キャパはこの後、この写真については一言も語りませんでした。この一枚が世界中に配信される前に、ゲルダはスペイン戦線で死んでいました。

ゲルダが1937年にスペイン戦争の戦場で亡くなったあとキャパは『生み出される死』というゲルダとキャパの写真を集めた写真集を発行しました。その中には、「崩れ落ちる兵士」は掲載されていないのです。

「生み出される死」は会場に展示してありましたが、中の写真全部を見ることはできませんから、「崩れ落ちる兵士」がないということは、私の目で確認したのではありませんけれど。

ゲルダ・タローが亡くなったあと、キャパは第二次世界大戦のDデー(ノルマンディ上陸作戦)において、自分が撃たれるかもしれない状況で撮影を続け、ついにインドシナ戦争の撮影で地雷を踏んで亡くなりました。沢木は、この、「死に向かってまっしぐら」のような印象さえ受けるキャパの生き方に対して「キャパの十字架」というタイトルをつけたのです。

このNHKスペシャルはずいぶんと反響を呼び、横浜美術館は、会期もそろそろ終了近くなった平日という日に見に行ったにもかかわらず、ずいぶんと観客が多かったです。

しかし、人気絵画展の「絵の前に黒山をなす」という程ではなく、写真の前に立ってゆっくり眺めていることもできました。

次回、「ゲルダ・タローの構図から『崩れ落ちる兵士』を見る」。

<つづく>

| エッセイ、コラム

ロバート・キャパ撮影「共和軍兵士とゲルダ」

2013/03/27

ぽかぽか春庭@アート散歩>写真を見る(10)二人の写真家展その3ゲルダ・タロー

横浜美術館には、これまでICP(国際写真センター)のコーネル・キャパ(キャパの弟・写真家)が寄贈した写真が所蔵されていました。今回の写真展は、開館当初から集めてきたキャパの写真に加えて、今回ゲルダ・タローの2007年回顧展のプリントを83点展示しています。

コーネル・キャパが設立したICPがゲルダの写真を集め、2007年にアメリカで初めての「ゲルダ・タロー写真展」を開催しました。IPCなどでの研究により、ゲルダ・タローの撮影した写真の分類などが進んだことなどを受けての、横浜美術館においての回顧展。

日本でゲルダ・タローのまとまった展示が行われるのは、初めてです。

2007年12月に、メキシコシティで見つかった古いスーツケースの中から、126本のフィルムが出てきた、という劇的な出来事がありました。ロバート・キャパの写真スタジオから行方不明になっていたキャパ、ゲルダ・タロー、キャパの友人の戦場写真家デヴィッド・シーモア(1911-1956)のフィルムが入っていたスーツケースです。3人の写真が62年ぶりに明らかになり、2010年にICPから「メキシカンスーツケース」というタイトルで写真集が刊行されました。ゲルダ・タロー作品もこのメキシカンスーツケースからの発見写真が2点展示されていました。

ロバートキャパは、当初ゲルダとキャパの共有の名前でした。初期のロバート・キャパ名義で発表された写真のうち、ゲルダの撮影したフィルムは、カメラの機種の違いからどちらの撮影なのか、判断できます。しかし、1937年の撮影は、ふたりが同機種のカメラを使用したため、フィルムの段階ではどちらの撮影なのかわからないものも含まれています。

スペイン内戦時には、「女性も男性とともに行動している」ということが、「国際旅団が平等で、女性を尊重する団体であること」の象徴にもなるので、ゲルダは取材時に女であるからという理由での差別など受けずに、キャパとともに取材ができました。美女ゲルダは、兵士たちの間で人気者でしたし、女性にも信頼を受けていました。

ゲルダ・タローが撮った写真、どんななのだろうと思って見ました。キャパの写真は雑誌や写真集などで数々見てきましたが、今回はじめてゲルダ・タローの写真をまとめて見ることができたのです。

1936年にキャパとともに報道写真家としての活動を始めて、1937年の突然の死まで、彼女が撮影できたのは、あまりにも短い期間、1936年8月~37年7月のわずか1年間でした。

3月13日、風が強い日でしたが、横浜まで出かけて、「ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー、二人の写真家」展を14:00~16:00に見てきたのですが、3月15日金曜日16:30~18:00にもう一度見に行きました。同じ展覧会を2度見るのは、昨年の「フェルメール展」以来です。見て来たことを振り返って、気になることが出ると、確かめずにいられなくなるのです。

何がそんなに気になったか。ゲルダの写真の構図です。

3月13日に行ったときは、図録を買わずに帰りました。ゲルダの図録とキャパの図録は別冊仕立てで、パラパラとめくってみたとき、横浜美術館所蔵であるキャパの写真は大きな図版で掲載されていたのに、ゲルダの写真はICP(国際写真センター)の所蔵品で貸与展示であるからなのか、写真がとても小さくて、もっと大きな図版なら買うのになあと思って買わずに帰ったのです。しかし、ゲルダの写真が気になって、15日にもう一度行って図録を買いました。

私がこの写真展を2度見たのは、「写真の構図が気になってのこと」と述べました。ゲルダは、写真を下から仰ぎ見る角度で被写体を捉えることが多く、また、ほとんどの画面に、画面を斜めに対角線を感じる構図で撮影しています。スペイン内乱の撮影、約1年という短期間に集中して撮られていますが、画面から「斜め線の構図」を感じない写真は、83点の展示写真のうち、数枚しかありませんでした。

ゲルダ・タローの写真は、対角線上に人物や対象物を並べるものが多い。これは、ゲルダの写真を見た人がすぐに気付き、写真評論家や研究者、美術館のキュレーターたちが、こぞって述べていることです。それほど、印象的な構図。

そして「崩れ落ちる兵士」の構図もまた、斜めの大地が写されています。

ロバート・キャパの写真。初期の「演説するトロツキー」の写真から、ベトナムで地雷を踏む直前の写真を見ていきます。平時には斜めの構図のものもあるけれど、戦時の写真は、ほとんどが垂直水平を感じる構図になっています。

沢木耕太郎は、CGなどの解析を通して「崩れ落ちる兵士」は、スペイン共和国軍の演習中に、足を滑らせて転んだ兵士を、ゲルダ・タローが撮影したものであり、キャパは撮影者が当時キャパの名を共同で名乗っていたゲルダであったことを心の十字架として背負い、あえて戦場にとどまった、という結論を出しました。

私は、構図から見て、「崩れ落ちる兵士」は、ゲルダの撮影であると感じました。ただのカンにすぎませんから、なんの足しにもなっていませんが。

今回の写真展を通して、「世界初の女性戦場カメラウーマン」に鮮烈な印象を受けました。初期は恋人のフリードマンと共同の名前「ロバート・キャパ」で発表していましたが、名前を共有して写真をとった日はそう長くはありませんでした。

1937年、キャパのプロポーズを断り、ゲルダは単独での取材と自分自身の「ゲルダ・タロー」名義の写真発表を行うようになりました。

ときには、キャパとゲルダは同じ場所にいて、同じ対象をそれぞれが異なる距離角度で撮影し、両方の写真が残されています。

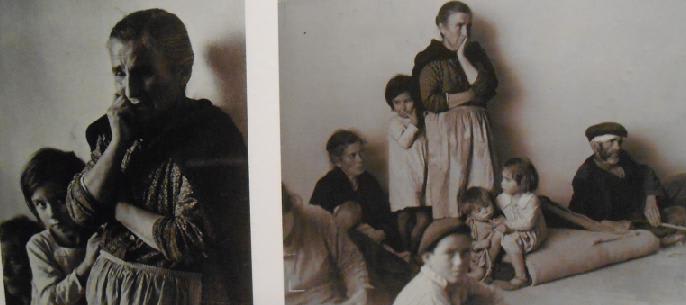

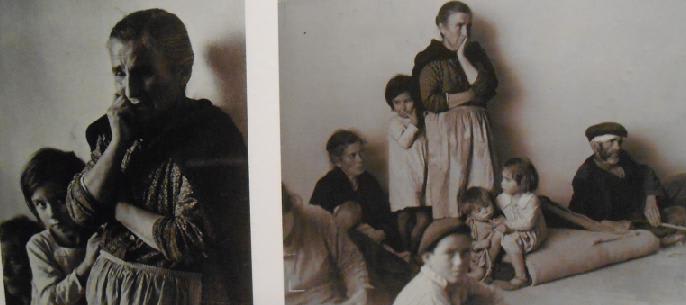

ゲルダ・タロー「マラガからの難民、アルメリア」

(1937年2月、ICP蔵)(C)ICP

同じ対象を撮影したキャパとゲルダ。

左キャパ、右ゲルダ

キャパは、ゲルダより一歩前に出て、異なる角度からこのマラガからの難民をとらえています。会場外にあるキャパとゲルダ・タローの年譜紹介コーナーにふたつの写真が並んで展示されていました。

図録には、ほかにも共和国兵士を写した写真。女性兵士と男性兵士が並んでくつろいでいる写真や銃を構えている写真がキャパ撮影ゲルダ撮影の2枚並べて掲載されていますが、どちらも、キャパが一歩前に出ています。「他の人より一歩前に出る」というのが、キャパの「写真をとるコツ」になっていたことは、数々のエピソードとして残っていますが、愛するゲルダといっしょの撮影であったとしても、キャパは一歩前に出ずにはいられなかったのだろうと思います。

<つづく>

ロバート・キャパ撮影「共和軍兵士とゲルダ」

2013/03/27

ぽかぽか春庭@アート散歩>写真を見る(10)二人の写真家展その3ゲルダ・タロー

横浜美術館には、これまでICP(国際写真センター)のコーネル・キャパ(キャパの弟・写真家)が寄贈した写真が所蔵されていました。今回の写真展は、開館当初から集めてきたキャパの写真に加えて、今回ゲルダ・タローの2007年回顧展のプリントを83点展示しています。

コーネル・キャパが設立したICPがゲルダの写真を集め、2007年にアメリカで初めての「ゲルダ・タロー写真展」を開催しました。IPCなどでの研究により、ゲルダ・タローの撮影した写真の分類などが進んだことなどを受けての、横浜美術館においての回顧展。

日本でゲルダ・タローのまとまった展示が行われるのは、初めてです。

2007年12月に、メキシコシティで見つかった古いスーツケースの中から、126本のフィルムが出てきた、という劇的な出来事がありました。ロバート・キャパの写真スタジオから行方不明になっていたキャパ、ゲルダ・タロー、キャパの友人の戦場写真家デヴィッド・シーモア(1911-1956)のフィルムが入っていたスーツケースです。3人の写真が62年ぶりに明らかになり、2010年にICPから「メキシカンスーツケース」というタイトルで写真集が刊行されました。ゲルダ・タロー作品もこのメキシカンスーツケースからの発見写真が2点展示されていました。

ロバートキャパは、当初ゲルダとキャパの共有の名前でした。初期のロバート・キャパ名義で発表された写真のうち、ゲルダの撮影したフィルムは、カメラの機種の違いからどちらの撮影なのか、判断できます。しかし、1937年の撮影は、ふたりが同機種のカメラを使用したため、フィルムの段階ではどちらの撮影なのかわからないものも含まれています。

スペイン内戦時には、「女性も男性とともに行動している」ということが、「国際旅団が平等で、女性を尊重する団体であること」の象徴にもなるので、ゲルダは取材時に女であるからという理由での差別など受けずに、キャパとともに取材ができました。美女ゲルダは、兵士たちの間で人気者でしたし、女性にも信頼を受けていました。

ゲルダ・タローが撮った写真、どんななのだろうと思って見ました。キャパの写真は雑誌や写真集などで数々見てきましたが、今回はじめてゲルダ・タローの写真をまとめて見ることができたのです。

1936年にキャパとともに報道写真家としての活動を始めて、1937年の突然の死まで、彼女が撮影できたのは、あまりにも短い期間、1936年8月~37年7月のわずか1年間でした。

3月13日、風が強い日でしたが、横浜まで出かけて、「ロバート・キャパ/ゲルダ・タロー、二人の写真家」展を14:00~16:00に見てきたのですが、3月15日金曜日16:30~18:00にもう一度見に行きました。同じ展覧会を2度見るのは、昨年の「フェルメール展」以来です。見て来たことを振り返って、気になることが出ると、確かめずにいられなくなるのです。

何がそんなに気になったか。ゲルダの写真の構図です。

3月13日に行ったときは、図録を買わずに帰りました。ゲルダの図録とキャパの図録は別冊仕立てで、パラパラとめくってみたとき、横浜美術館所蔵であるキャパの写真は大きな図版で掲載されていたのに、ゲルダの写真はICP(国際写真センター)の所蔵品で貸与展示であるからなのか、写真がとても小さくて、もっと大きな図版なら買うのになあと思って買わずに帰ったのです。しかし、ゲルダの写真が気になって、15日にもう一度行って図録を買いました。

私がこの写真展を2度見たのは、「写真の構図が気になってのこと」と述べました。ゲルダは、写真を下から仰ぎ見る角度で被写体を捉えることが多く、また、ほとんどの画面に、画面を斜めに対角線を感じる構図で撮影しています。スペイン内乱の撮影、約1年という短期間に集中して撮られていますが、画面から「斜め線の構図」を感じない写真は、83点の展示写真のうち、数枚しかありませんでした。

ゲルダ・タローの写真は、対角線上に人物や対象物を並べるものが多い。これは、ゲルダの写真を見た人がすぐに気付き、写真評論家や研究者、美術館のキュレーターたちが、こぞって述べていることです。それほど、印象的な構図。

そして「崩れ落ちる兵士」の構図もまた、斜めの大地が写されています。

ロバート・キャパの写真。初期の「演説するトロツキー」の写真から、ベトナムで地雷を踏む直前の写真を見ていきます。平時には斜めの構図のものもあるけれど、戦時の写真は、ほとんどが垂直水平を感じる構図になっています。

沢木耕太郎は、CGなどの解析を通して「崩れ落ちる兵士」は、スペイン共和国軍の演習中に、足を滑らせて転んだ兵士を、ゲルダ・タローが撮影したものであり、キャパは撮影者が当時キャパの名を共同で名乗っていたゲルダであったことを心の十字架として背負い、あえて戦場にとどまった、という結論を出しました。

私は、構図から見て、「崩れ落ちる兵士」は、ゲルダの撮影であると感じました。ただのカンにすぎませんから、なんの足しにもなっていませんが。

今回の写真展を通して、「世界初の女性戦場カメラウーマン」に鮮烈な印象を受けました。初期は恋人のフリードマンと共同の名前「ロバート・キャパ」で発表していましたが、名前を共有して写真をとった日はそう長くはありませんでした。

1937年、キャパのプロポーズを断り、ゲルダは単独での取材と自分自身の「ゲルダ・タロー」名義の写真発表を行うようになりました。

ときには、キャパとゲルダは同じ場所にいて、同じ対象をそれぞれが異なる距離角度で撮影し、両方の写真が残されています。

ゲルダ・タロー「マラガからの難民、アルメリア」

(1937年2月、ICP蔵)(C)ICP

同じ対象を撮影したキャパとゲルダ。

左キャパ、右ゲルダ

キャパは、ゲルダより一歩前に出て、異なる角度からこのマラガからの難民をとらえています。会場外にあるキャパとゲルダ・タローの年譜紹介コーナーにふたつの写真が並んで展示されていました。

図録には、ほかにも共和国兵士を写した写真。女性兵士と男性兵士が並んでくつろいでいる写真や銃を構えている写真がキャパ撮影ゲルダ撮影の2枚並べて掲載されていますが、どちらも、キャパが一歩前に出ています。「他の人より一歩前に出る」というのが、キャパの「写真をとるコツ」になっていたことは、数々のエピソードとして残っていますが、愛するゲルダといっしょの撮影であったとしても、キャパは一歩前に出ずにはいられなかったのだろうと思います。

<つづく>

| エッセイ、コラム

ロバート・キャパ撮影「PCと書かれた石によりかかるゲルダ」

2013/03/28

ぽかぽか春庭@アート散歩>写真を見る(12)二人の写真家展その4戦場写真家

1937年7月25日、タローはブルネテの戦いにおける敵軍襲来の混乱の中、自軍の戦車とゲルダの乗った車が衝突するという事故にあい、亡くなりました。

そして、彼女の死は、共和軍側、パリ人民戦線側にとって、「聖女の殉死」として大きな宣伝材料になったため、特別な墓が用意され、葬儀には反ファシズムに共感する数万の人々が連なりました。しかし、スペイン戦争がファシズム側のフランコ総統率いる右派軍が勝利をおさめると、ゲルダ・タローの名は忘れ去られていきました。スペインは、以後1977年の王制復活までフランコ独裁が続きました。

ゲルダ・タローの墓の写真を見ていて、昨年8月シリア内戦取材中に亡くなった山本美加さんを思い出しました。山本さんは、15年間公私にわたるパートナーとしてともに取材してきた佐藤和孝さんと同行の取材中でした。なぜ狙撃手が佐藤さんのほうでなく山本さんのほうを狙い撃ちにしたのかというと、おそらく「女性であること」が原因だろうと思います。イスラムの地では、女性が男性とともに行動するというだけで反発を招きますから。それでも山本さんはパートナーと共に紛争地へ出かけた。女性でなければ写し得ないショットがあったからだと思います。

女性戦場写真家。1937年に27歳の誕生日直前に亡くなったゲルダ・タロー。2012年8月に45歳で亡くなった山本美香。もっともっと自分の写真を撮りたかったろうと思います。でも、彼女らの写真は残ります。強烈な意志によってとり続けた一枚の画像は、人の心を動かし、何ものかを与えずにおきません。

一連の紛争地域の写真を見るとき、私はただ、人の心のひとつの継承を感じ、「真実を伝えること」の中に消えていった美しい魂を忘れない、と写真に語りかけます。

ゲルダ・タローさん、山本美香さん、あなたの写した真実は、私の心に届きました。

山本美香は、著書『戦争を取材する』の中で、ひとつのエピソードを紹介しています。

内戦に苦しむ人々を取材しながら、「医者なら目の前の命を救えるが、記者の仕事にどれほどの意味があるのか」と、自問し、やがて無力感に襲われる。そんなとき、わが子を失ったばかりの父親が言った。「こんな遠くまで来てくれてありがとう。世界中のだれも私たちのことなど知らないと思っていた。忘れられていると思っていた」

山本は、読者に語りかける。「世界は戦争ばかり、と悲観している時間はありません。この瞬間にもまたひとつ、またふたつ…大切な命がうばわれているかもしれない-目をつぶってそんなことを想像してみてください」

日本は、「フツーに戦争できる国」を目指すのだそうだ。そして人々はその政策を支持している。選挙で選んだのだから。ナチスドイツのヒットラーだって選挙で選ばれた。

彼は、「支持されたのだから、人々は景気回復が成功すれば喜ぶ。景気回復のためには原発も復活するし、武器も売る」と、考えている。

私は、いかなる大義名分があろうと、武力による紛争解決を望みません。たぶん、数年後には非国民と呼ばれるようになるのかもしれませんが、私は平和を希求します。命をかけて現場に出かけて行ったゲルダや山本美香にくらべて、私は安全な場所にいてらちもないことを言っているだけ、という現実は承知していますが。

ゲルダ・タローも山本美香も戦場に身を投じ、一身をなげうって真実の報道を志しました。ゲルダは写真のほか、著作を残していないけれど、キャパほかの友人たちに言い残したことばから、どんな気持ちで報道に命をかけたのかはわかる。

ゲルダはナチスによって故郷を追われた一家の出身であり、故郷を出てから二度と家族と会うことはできなかった運命のなかで、難民のこどもや女たち、共和軍の女たちをとり続けました。なぜ戦争を報道するか、真実を伝えるため、そして真実を知ることにより平和への願いを人々が持ちつづけるためであったと思います。

ゲルダ・タローの作品、写真史の上で、また写真の構図や光線の取り入れ具合とか、技術的な論評は専門家たちはいろいろするでしょう。私には、ただ、ゲルダの撮った写真から、人間存在の根源的な美しさを感じるのみ。

彼女自身が美しいひとであったのと同じく、ゲルダの撮った写真は、美しい。(二人の写真家展の感想おわり)

<つづく>

ロバート・キャパ撮影「PCと書かれた石によりかかるゲルダ」

2013/03/28

ぽかぽか春庭@アート散歩>写真を見る(12)二人の写真家展その4戦場写真家

1937年7月25日、タローはブルネテの戦いにおける敵軍襲来の混乱の中、自軍の戦車とゲルダの乗った車が衝突するという事故にあい、亡くなりました。

そして、彼女の死は、共和軍側、パリ人民戦線側にとって、「聖女の殉死」として大きな宣伝材料になったため、特別な墓が用意され、葬儀には反ファシズムに共感する数万の人々が連なりました。しかし、スペイン戦争がファシズム側のフランコ総統率いる右派軍が勝利をおさめると、ゲルダ・タローの名は忘れ去られていきました。スペインは、以後1977年の王制復活までフランコ独裁が続きました。

ゲルダ・タローの墓の写真を見ていて、昨年8月シリア内戦取材中に亡くなった山本美加さんを思い出しました。山本さんは、15年間公私にわたるパートナーとしてともに取材してきた佐藤和孝さんと同行の取材中でした。なぜ狙撃手が佐藤さんのほうでなく山本さんのほうを狙い撃ちにしたのかというと、おそらく「女性であること」が原因だろうと思います。イスラムの地では、女性が男性とともに行動するというだけで反発を招きますから。それでも山本さんはパートナーと共に紛争地へ出かけた。女性でなければ写し得ないショットがあったからだと思います。

女性戦場写真家。1937年に27歳の誕生日直前に亡くなったゲルダ・タロー。2012年8月に45歳で亡くなった山本美香。もっともっと自分の写真を撮りたかったろうと思います。でも、彼女らの写真は残ります。強烈な意志によってとり続けた一枚の画像は、人の心を動かし、何ものかを与えずにおきません。

一連の紛争地域の写真を見るとき、私はただ、人の心のひとつの継承を感じ、「真実を伝えること」の中に消えていった美しい魂を忘れない、と写真に語りかけます。

ゲルダ・タローさん、山本美香さん、あなたの写した真実は、私の心に届きました。

山本美香は、著書『戦争を取材する』の中で、ひとつのエピソードを紹介しています。

内戦に苦しむ人々を取材しながら、「医者なら目の前の命を救えるが、記者の仕事にどれほどの意味があるのか」と、自問し、やがて無力感に襲われる。そんなとき、わが子を失ったばかりの父親が言った。「こんな遠くまで来てくれてありがとう。世界中のだれも私たちのことなど知らないと思っていた。忘れられていると思っていた」

山本は、読者に語りかける。「世界は戦争ばかり、と悲観している時間はありません。この瞬間にもまたひとつ、またふたつ…大切な命がうばわれているかもしれない-目をつぶってそんなことを想像してみてください」

日本は、「フツーに戦争できる国」を目指すのだそうだ。そして人々はその政策を支持している。選挙で選んだのだから。ナチスドイツのヒットラーだって選挙で選ばれた。

彼は、「支持されたのだから、人々は景気回復が成功すれば喜ぶ。景気回復のためには原発も復活するし、武器も売る」と、考えている。

私は、いかなる大義名分があろうと、武力による紛争解決を望みません。たぶん、数年後には非国民と呼ばれるようになるのかもしれませんが、私は平和を希求します。命をかけて現場に出かけて行ったゲルダや山本美香にくらべて、私は安全な場所にいてらちもないことを言っているだけ、という現実は承知していますが。

ゲルダ・タローも山本美香も戦場に身を投じ、一身をなげうって真実の報道を志しました。ゲルダは写真のほか、著作を残していないけれど、キャパほかの友人たちに言い残したことばから、どんな気持ちで報道に命をかけたのかはわかる。

ゲルダはナチスによって故郷を追われた一家の出身であり、故郷を出てから二度と家族と会うことはできなかった運命のなかで、難民のこどもや女たち、共和軍の女たちをとり続けました。なぜ戦争を報道するか、真実を伝えるため、そして真実を知ることにより平和への願いを人々が持ちつづけるためであったと思います。

ゲルダ・タローの作品、写真史の上で、また写真の構図や光線の取り入れ具合とか、技術的な論評は専門家たちはいろいろするでしょう。私には、ただ、ゲルダの撮った写真から、人間存在の根源的な美しさを感じるのみ。

彼女自身が美しいひとであったのと同じく、ゲルダの撮った写真は、美しい。(二人の写真家展の感想おわり)

<つづく>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます