2014/01/15

ぽかぽか春庭@アート散歩>明治の館、大正のお屋敷、昭和の邸宅(1)古ガラスから見る景色

都内ほか各地に残されている近代建築を巡るのが、趣味のひとつ。1月12日は、広尾に出かけたついでに、広尾小学校を見てきました。1932(昭和7)年に建てられた「関東大震災後の新建築、復興小学校」のひとつです。

恵比寿駅から歩きました。歩く途中でいつくもの長い建築クレーンを見ました。

地価の高い東京では、いつもどこでもクレーンが空に伸びていないところがなく、ビルの建設が続いています。これから2020年にかけて、さらに東京の景色は変化していくのでしょう。それでも東京には、保存された建物が多い面もあります。

1945年の東京大空襲で焼けた東京駅を、大正の建設当時の姿に復元するプロジェクト、空中権(上空権)売買によって容積率の移転ができるようになった結果、東京駅の上空権を売ることによって改築改装の費用が出て、歴史的建造物としての付加価値を活かせるようになりました。東京駅の上空を利用する権利を他のビルに売って500億円を捻出。東京駅周辺のビルは、空中権を買って容積率が増えた結果、軒並み高層化を果たしました。

江戸や明治の個人住宅、貴顕の大邸宅や名主庄屋などの大農家の家は保存されているところがありますが、江戸時代明治時代の普通の庶民が暮らした家は、ほとんど残っていません。古写真に残る庶民の家。風が吹けば吹っ飛び、大雨が降れば崩れる、火事が起こればたちまち燃え尽くすという風情です。残しておくべき歴史的な景観も多かったでしょうが、普通の古い家は残されていかないことが多いです。

2008年春の台東区。上野近辺の大通りをひとつ入ったくらいの道筋にまだ残されていたこんな理髪店としもた屋も、次のオリンピックまでに消えているでしょう。あれ?もうないかもしれません。確かめていませんので。

建築の思想としては、東京は新陳代謝(メタボリズム)の町だと思うのですが、大邸宅や神社仏閣だけでなく、「普通の暮らしの家」が残されることも大切なことだったと思うのです。

都心部からはずれた地域には、昭和の家がここかしこに残されています。有名建築家が設計したとか、有名人が住んだという家以外でも、普通の庶民の普通の暮らしを保存することも必要だと思います。

たとえば、足立区保木間の「昭和の家 平田邸」。1939(昭和14)に建てられた木造平屋建て住宅。金属加工業を営む家で、登録有形文化財として申請。現在はギャラリーやミニコンサートの会場として使われています。

杉並の斎藤邸、辻邸、練馬の佐々木邸、なども保存がはかられています。

個人で古い家を維持保存しているところも、2011・3・11の大震災で家の一部が壊れりして、修復がたいへんなところもあるようです。公的な援助があればいいなあと思います。

明治の館、大正のお屋敷、昭和の邸宅。

お金持ちたちは、自分たちの住まいとして贅を尽くした洋館を建てて迎賓館とし、お客様を迎えました。一方、家族が生活する場として和館を建てて畳の部屋で生活しました。たとえば、東京不忍の池近くにあるコンドル設計の旧岩崎邸も、洋館和館が並んで建てられています。同じコンドルが設計した旧古河邸は、1階が洋室、2階の私室部分は和室です。

これらの古い邸宅を回って、いいなあと思うことのひとつ。古ガラスが残されている窓があること。古ガラスには、微妙な歪みがあります。オートメーション工場による板ガラスの大量製造大量消費の時代になってからは均質なガラスでこのような歪みはなくなります。

古いガラスを通して外の景色を眺めると、その微妙な空間の歪みが、なんともいえない光景を見せてくれます。直接に外を見るのとはまた異なる、少し歪んだ外界。なんだか懐かしく、心のゆらめきも感じさせてくれます。

ポーランド映画ドロタ・ケンジェジャフスカ監督『木洩れ日の家で Pora umierać(Time to Die)』2007

91歳のダヌタ・シャフラルスカの演じるアニェタが住む古い家のガラスにもこの歪みがあって、ここを通して外をみるとき、独特の雰囲気がありました。

私が古い家が好きなのは、この「ガラス窓を通した景色」が好きという理由もあるのかもしれません。

学校や公官庁などの公的な建物のUPは、またのちほどにして、今回のシリーズでは、2008-2013に春庭が撮った写真のうち、個人の住宅として建てられた洋館&和館の写真をUPします。建築写真の専門家や、アマチュアでも写真の上手な人が撮った建物は、とても美しい表情を見せてくれます。私の写真は「ここに行ってきたよ」というのを忘れないためのメモです。

<つづく>

2014/01/25

ぽかぽか春庭@アート散歩>明治の館、大正のお屋敷、昭和の邸宅(2)近代和風住宅

江戸時代、家を新築するには届け出が必要であり、商家などいくらお金があっても、2階建ては立てられない地域もあったし、身分によって玄関の造りに差があったり、贅沢な造りが禁止されたりしました。明治から昭和前期、庶民の住環境はまだまだ十分な状態にはなっていませんでしたが、お金持ちたちはお好みで家を建てることができるようになりました

接客用には洋館を建て、家族がくつろぐ日常生活用や別荘などでは和館が好まれました。熱海や日光などの別荘地域には、洋館を立てる人有り、和風建築に凝る人あり。

和館は「近代和風建築」と呼ばれ、西洋建築技術を取り入れながらの建物が工夫されました。例えば、従来の障子にガラスを取り入れたり、和風の家の内部に絨毯を敷きソファとテーブルを置いた居間を設けるなど「和洋折衷式」の住まいが近代和風として広がりました。

(1) 2011年11月06日に旧三井家拝島別邸(啓明学園北泉寮)を見ました。東京都文化財公開の日程で見学会があったので、参加したのです。

北泉寮、元は、1892(明治25)年、千代田区永田町に建てられた鍋島直大(なおひろ)侯爵家和館で、江戸時代の大名屋敷の伝統を残しています。鍋島公爵家も、洋館(1881建設)と和館の両方が建てられていたのですが、関東大震災(1923)のとき、洋館は崩壊、大正期に増設補強をした和館は残りました。この和館を、1927(昭和2)年に三井八郎右衞門高棟が買い受け、三井家別荘として東京都下拝島に移築しました。

三井高棟の三男高維(たかすみ1905~1979)英子(19051997)夫妻は帰国子女のための学校、啓明学園を創立し、三井家別荘は学生寮として利用されました。現在は、在学生の夏季合宿などに用いられています。

私の好きな古いガラスがはめ込まれた南側廊下のガラス障子。

千葉市稲毛区の「ゆかりの家」旧愛親覚羅溥傑仮寓を訪ねたときの記録です。

http://hal-niwa.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/11/post_49c5.html

http://hal-niwa.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/11/post_668e.html

(2) ゆかりの家は、ラストエンペラー愛親覚羅溥儀の弟、溥傑と妻の浩が仮寓した家です。朝鮮王家の李垠が日本の皇族扱いとされ、宮殿(現 赤坂プリンスホテル・トリアノン)を建てたのに比べると質素な家という印象でした。しかし、政略結婚にもかかわらず互いに愛を育んだ溥傑と浩にとっては、思い出深い新婚の住まいでした。溥傑夫妻が住んだのは、1937(昭和12)年ころ。

どんなに贅沢な御殿でも、寒々とした愛のない家に住むよりは、愛に満ちた家に住みたいと、私も思います。とはいっても、現在の私のすまい、愛とともにさまざまなものが積み重なり折り重なり、ごみ箱状態なのはなんとかせねば。

<つづく>

2014/01/18

ぽかぽか春庭@アート散歩>明治の館、大正のお屋敷、昭和の邸宅(3)小石川の銅御殿

2013年3月に埼玉県近代美術館主催の近代建築見学会に参加し、小石川の旧磯野家住宅を見学しました。

事前レクチャーを受けた翌週、一行は、地下鉄丸ノ内線の茗荷谷駅に集合。旧東方文化学院(現・拓殖大学国際教育会館)を見たあと、近代和風建築の中でも「銅(あかがね)御殿」として知られている旧磯野家住宅へ。

現在は大谷美術館が管理しており、重要文化財指定後、文化庁の指導による措置、というお断りがあって、内部見学はできない、との説明がありました。一般の見学日では外部参観だけになるということは、ネットの情報を見て知っていたのですが、近代美術館と建築会埼玉支部との共催なので専門の方々が多く、内部見学もできるかもしれないというので、ほのかな期待はありましたが、やっぱりダメでした。内部見学ができるのは年に一度だけみたいです。

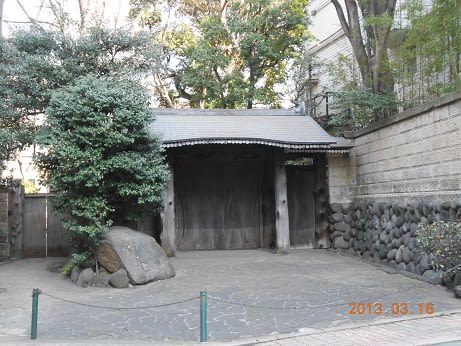

門

銅御殿の施主は、千葉県夷隅に生まれた磯野敬、日本全国で植林事業を展開し広大な山林を所有していました。山林王と呼ばれた磯野は、設計費用も工期も、棟梁が好きなだけ時間とお金をかけてよい、という破格の条件を提示し、北見米造にすべてをまかせました。磯野の依頼を受けたとき、北見米造は若干21歳。よほど施主に信頼されての抜擢だったのでしょう。米造は全国の山を見て歩き、木曽のヒノキや屋久島のスギ、御蔵島のクワなどを「この山の木ぜんぶ」という買い方をし、また、ベルギーから輸入ガラスを取り寄せるなど、7年の歳月をかけて最高級の材料を集めました。

施主からの設計注文は、「外観は寺院風。地震や火事に耐える建物」でした。米造は、寺院建築の構造に、耐震耐火を組み込んだ入母屋造に、銅葺きの屋根をのせました。銅板の外壁。

書院棟と応接棟・旧台所棟が独立した構造になっており、それをつないで一軒の家にしています。棟を分けたのは、火事が出たとしても、他の棟への類焼をとどめるためでしょう。

玄関

米造は100人の職人を統べ、床下の湿気対策、雨樋の水処理など、施主の注文に応じて工夫をかさねました。

1912(大正元)年に竣工。竣工当時は、壁も屋根もあかがね色に輝いていたことでしょう。

11年後、1923(大正12)年の関東大震災時に、11回も塗を重ねた内壁に一本のヒビも入らなかったそうです。

外からしか見られないと言っても、開け放たれた障子の内部は見ることができ、縁側天井の見事な組み方など、美しい意匠を楽しめました。

家は、山林王磯野敬から石油王中野貫一の手へ。(中野は、新潟の石油事業で財をなした人)

ついで、この家をホテル王大谷米次郎の息子大谷哲平が購入。現在は、大谷哲平の息子大谷利勝氏が館長を務める大谷美術館が管理しています。子供時代にこの家で暮らしていたという大谷利勝さんの次女さんは「冬はとても寒い家でした」と、感想を述べていました。銅御殿の重要文化財指定後は、ガイドとしてこの家の説明掛かりを引き受けているとのこと。

北見米造(1984(明治16)~1964(昭和39))は、大工修行をしつつ現在の蔵前工業高校にあたる学校の夜間部で建築や木工技術について学び、伝統の大工技術に近代的な設計施工技術も身につけたのだそうです。米造は茶室建築に関心を抱いて茶道修行も続け、茶名「北見宗国」。のちに、新宿区高田馬場にある茶道会館を建てました。現在は米造の子孫の北見宗峰が宗匠として指導しているということなので、たぶん、茶道会館に行けば、米造についてもっと知ることができるだろうと思います)。

米造は、銅御殿を建てたことを死ぬまで誇りにしており、晩年の1961年に「50年後には文化財となり、100年後には国宝になる」と語っていたということです。米造がそう語ってからほんとうに50年後の2005年、重要文化財指定を受けたので、100年後の夢もかなうかもしれません。

惜しむらくは、茶道会館のほかに米造が建てた茶室や住宅が残されていないこと。茶室などを建てたそうですが、東京大空襲などで焼けてしまったのかもしれません。銅御殿のほかの建物も見てみたかった。

銅御殿は、当初の敷地の半分以上が売却されたり駐車場になるなど、御殿の庭としては手狭に縮小してしまったのは、時代の流れでしかたがないとして、美術館管理となって保存が継続することになりました。しかし、敷地に隣接してマンションが建てられて、日当たりや景観に影響が出ることがわかり、建設反対運動も起こされました。

マンション建設反対運動は、銅御殿の景観保全を願う近隣の人を中心にして、建設会社側との裁判になりましたが。結局、裁判では、敗訴。マンション高さを多少減らすことなどを条件に完成しました。

都内での古い建物は、郊外や地方や公園などに移築してしまうなどの方法があるとは思いますが、住んでいた地域の中に残せればそれに越したことはありません。

都内に残っているうちに、もっと見て歩こうと思います。

<つづく>

2014/01/19

ぽかぽか春庭@アート散歩>明治の館、大正のお屋敷、昭和の邸宅(4)新潟&山形の近代和風建築

建築用語として「近代和風住宅」という語が一般にも浸透したのは、そう古い時代ではありません。建築専門家でも、専門の論文などに使用するようになったのは、20年ほど前からだそうです。明治期から昭和戦前までのあいだに建てられた、近代工法も含む和式の建物を指すことばです。

建築に関心を持つようになったのが遅い私など、最初はあこがれの洋館にばかり目が行き、和館にはあまり魅力を感じなかったのです。和館ならもっと古い江戸時代の武家屋敷などのほうが見所があるのではないか、という気がしていて、近代和風住宅をそれほど熱心には見てきませんでした。

昭和時代には、まだまだ「古びた木造住宅」よりも、「有名建築家の設計によるピカピカのビル」のほうが地域のランドマークでした。戦前の建物など、単に「古びたお屋敷」としか見なかった人々にも保存の意義が理解され、保存運動が盛んになったのは、ここ四半世紀のことにすぎません。従来は、明治村などテーマパークに移築復元、一部再建という保存方法がほとんどでしたが、ようやく地元にそのまま保存しようというさまざまな動きが結集してきました。

地域の人々に「地元の文化財」として見直され、さらに地域おこしのひとつとして古建築の保存公開が図られるようになって、それほど日はたっていないのです。

建築史家による研究も、日本全国の建築物すべてを研究し尽くしたということでもないらしい。

最近「トリック新春スペシャル4」というテレビドラマの中に登場した旧家に見覚えがあったので、最後のクレジット撮影協力のところを注意して見ていたら「旧堀田家」と出ていました。さっそくネット検索。

佐倉市にある旧堀田家は、最後の佐倉藩主堀田正倫が明治時代に建てたお屋敷でした。

あれ、私は佐倉市の旧堀田邸を見に行ったことはないのに。同じような造りのお屋敷を見た気がしたのです。もしかして、同じ大工の棟梁が手がけた?あるいは弟子筋で同じような意匠になったか。

しかし、大工さんの名前などはなかなか記録されていないものらしく、堀田家を建てたのが大工棟梁西村市右衛門ということは紹介されていましたが、私がこの夏に見て歩いた和風建築の棟梁名などは見学先でもらったパンフレットなどを見ても書いてないのです。擬洋風建築の場合、公的な建物が多いので大工棟梁名は残っていることがほとんどでしたが。

江戸末期から明治期に一大発展を遂げた左官の漆喰鏝絵の系譜なども、創始者とされる伊豆の入江長八の名は残っていても、その弟子筋にあたるのか、地方の屋敷で鏝絵を残した左官の名はわからないことが多いのです。

職人にとって、作り上げたものが後世に残ればそれで満足であって、「名前なんざ残っても残らなくても同じこと」なのかもしれませんが。

一匹狼の大工が、腕ひとつを頼りに全国を飛び回り、各地に家を建ててゆき、名は残さない。そんなドラマがあったらおもしろいだろうなあ、なんて想像してしまいました。

この夏、新潟と山形、日本海側を旅しました。鶴岡市、酒田市、新潟市をめぐって、洋館、和館を見学しました。

(1) 山形県鶴岡市 旧風間家住宅「丙申堂」は。1896(明治29)年に竣工。風間銀行を設立した豪商の家です。風間家は、鶴岡城下で庄内藩の御用商人として呉服、太物を扱い、明治時代には銀行業に手を広げました。

風間家七代当主(幸右衛門)が、住居及び営業の拠点として建築し、1896年が丙申の年だったので、丙申堂と名付けられました。

屋根が独特で、杉皮葺の屋根一面に石を置いています。20万個もの石がのせられているそうで、石と石のあいだには苔が生えるなどするため、四半世紀に一度くらいの割合で屋根の葺き替えをするなど、建物の維持管理が続けられています。近年では、1981年、2005年に葺替えが実施されたので、次は2030年前後でしょう。

2013年8月に見学しました。

玄関

縁側

階段箪笥を上がった上には、大工部屋がありました。大工が常住して普請を続けていたとみえます。

天井のトラス構造

石屋根

庭園

(2) 2013年9月に訪問した新潟の豪商の齋藤家。

港町新潟は、中世から「新潟津」として物資輸送の拠点でした。明治になって外国へも開港されると商都としてますます発展し、大正時代にかけて、洋館の官庁や豪商たちの豪勢な住宅が立ち並びました。齋藤家は、そんな豪商のお屋敷のひとつです。齋藤家四代目の齋藤喜十郎(庫吉1864~1941)が1918(大正7)年に別邸として建て、2009年に新潟市が市有の文化財として整備しました。

木造二階建て、茶室と庭園が公開されています。

庭から見た齋藤家

座敷

庭

二階から見た庭

(3) 新潟市新津記念館和館は、新潟の石油事業で財をなした新津恒吉が、1928(昭和3)年に建てた住まいです。来客用には洋館を建て、現在は新津記念館として公開されています。和館は庭園のみの公開ですが、外観はみることができました。

<つづく>

2014/01/21

ぽかぽか春庭@アート散歩>明治の館、大正のお屋敷、昭和の邸宅(5)遠山記念館

2013年5月に参加した建築探検ツアー。入間市のヴォーリズ設計、日本基督教団武蔵豊岡教会を見学したあとバスで川島町へ。車を持たないお一人様が移動するにはちょっと不便な土地で、このようなツアーに参加できて、ありがたかったです。

埼玉県川島町の遠山記念館は、日興證券の創立者である 遠山元一(1890-1972)が、建てた近代和風住宅です。1935(昭和8)年 竣工。

遠山は川島町の豪農の家に生まれましたが、父親の放蕩により、家は没落。日興証券創業者として成功を収めたのちに、故郷の地に大邸宅を建て、苦労を続けた母を住まわせたという、泣かせる立身出世譚の家です。

東棟(豪農の屋敷風の茅葺き屋根の家)と、中の棟(書院風)、西棟(茶室)の3棟が連結しています。

中の棟(書院)

母、美衣の部屋

座敷

縁側

アールデコを取り入れたデザインの近代和風ということで、さいたま近代美術館建築探訪ツアー引率の先生にいろいろ説明を受けながら回ったのですが、建築シロートの私、何を見ても、「あら、すてき」ってなことで、歩いて回っただけでした。これまでに見た近代和風の家のなかでも、「モダン」な意匠がとてもよかったと思います。まあ、解説が必要な方には、2013年に公益財団法人になった記念館発行のパンフレットなどもありますので。

二階ベランダのてすりもモダンなデザイン

書院窓

特に印象深いのが、左官職人の最高の腕で仕上げられたという壁。現在の材料や職人の腕では再現不可能なので、地震などでヒビが入ってしまったら修復がむずかしく、前回修復したときは、納戸裏などの見えない部分の壁材などを削りとり、新しい材料に混ぜてなんとか修復したとのこと。古い建物維持管理にもご苦労が多いのでしょうね。

<つづく>

2014/01/22

ぽかぽか春庭@アート散歩>明治の館、大正のお屋敷、昭和の邸宅(6)鎌倉の旧松崎邸

2012年の春に、鎌倉の建物散歩に出かけたおり、華頂宮邸の洋館を見て、同じ敷地内にある旧松崎邸も見学しました。

元は東京上大崎に建てられていた茶室と門を、1971(昭和46)年に、鎌倉浄妙寺近くに移築。その後和館が増築されました。移築された年月は出ているのですが、上大崎に建てられたときの年代や設計者などの資料について、くわしいことはどのパンフレット類にも書いてありませんでした。

現在は鎌倉市の所管となり、華頂宮邸といっしょに公開されています。建築年代も1929(昭和4)年に建てられた華頂宮邸と同じ頃ということですが、元の図面などの記録はなくなっているのかもしれません。

茶室の奥に接続しているのが増設された和館。

外観のみの見学で、室内に入ることはできませんが、外から中をのぞくことはできます。しかし、私はぐいっとなかに首をつっこんで撮影するということができなかったために、室内写真のうち、天井の撮影ができていません。八角形の美しい天井だったのに。次に出かけるチャンスがあったら、天井の撮影もをしてこようと思います。

玄関から中をのぞく

天井が写っていないのが残念。

<つづく>

2014/01/23

ぽかぽか春庭@アート散歩>明治の館、大正のお屋敷、昭和の邸宅(8)高橋是清邸の復元

昨年の遠山記念館見学のおりには、壁の修復時、壁材がすでに手に入らないものであるので、納戸などの見学者には見えない部分の壁を削り取って、見える部分の修復に使用した、という裏話を聞くことができました。

古建築の修復保存には、さまざまな苦労があります。

東京大空襲の際、都心の古いお屋敷の多くが消失しました。たとえば、永井荷風は、麻布にあった自邸「偏奇館(へんきかん」が焼け落ちるようすを書き残しています。麻布の偏奇館周辺、どこも焼け野原になりましたが、赤坂にあった高橋是清邸は、現在、江戸東京博物館のたてもの園に移転復元されています。この建物が往時の姿のまま残されたのには、訳があります。

二・二六事件で暗殺された高橋是清(1854-1936)の邸宅は、事件後、遺族の意思により赤坂から多磨墓地に移築されました。遺族も悲劇の館を壊すにしのびなく、だからといって当主の血の流れた屋敷にそのまま住み続ける気にもならなかったのでしょう。そのため、都心部が焼け野原になったのに消失をまぬがれ、小金井市江戸東京たてもの園に母屋部分が移築されました。

1902(明治35)年に竣工した母屋は総栂普請。母屋和館の中に洋間もしつらえてある和洋折衷の住まいで、接客に用いた洋間の床は寄木張り。2階は是清の書斎や寝室として使われていました。

移築にもいろいろな問題が生じるようです。高橋是清邸がたてもの園に移築された過程を知った建築専門家が「こんな保存方法があるものか。貫に釘を打ってしまうなんて、乱暴な!」と怒っている文章を読みました。貫(ぬき)とは、柱と梁などを組み合わせるとき、一本に穴をうがち、そこに差し込むを尖った部分をつくって組み合わせ固定する方法です。在来の伝統工法では、鉄の釘を打ちません。法隆寺でも東大寺でも、古い建築はこの貫の工法により、地震のゆれを吸収し、長く残ってきたのです。

それが、高橋邸の移築では、「貫部分に釘が打たれてしまった、これでは大地震のときには、柱は梁を支えきれず、倒壊するだろう」という建築家の意見でした。

たてもの園には建築専門家が学芸員として大勢います。専門家が移築に携わってきたのですから、この、「貫」に釘を打ち付けてしまうという工法も、なんらかの根拠があってのことだろうと思います。

建築技法について何も知らない素人の想像ですが、昭和の多磨霊園移築時に、古い工法などに考慮せず新式工法で釘を打ち、見た目は同じにしたのかと。当時は復元の方法などについてまだ、「在来の工法のみで復元する」という考え方自体がなかったと思うのです。

そして、たてもの園への移築復元にあたっては、釘を打ってある部分には、そっくり同じに釘を打ったのではないかと思いました。赤坂に最初に建てられた時の図面などは、焼けてしまって残されていなかったのではないか。そのため、たてもの移築復元するにあたっては、多磨霊園にあったときのまま復元するしかなかったのではないかと想像するのです。

人が住み続けた古い家の場合、何度も増築や改築が加えられている場合が多いです。復元するときに、「増改築後の最後の姿」「最初に建てられたときの姿」「有名人が住んでいたころの姿」など、さまざまな建物の姿が考えらえるでしょう。建物の持ち主が何代かかわったときなど、ことに変化があったことと思います。

現在では古建築保存への考え方もしっかりしているので、今後の建物復元には細心の注意が払われることと思います。

高橋是清邸玄関

<つづく>

| エッセイ、コラム

2014/01/25

ぽかぽか春庭@アート散歩>明治の館、大正のお屋敷、昭和の邸宅(7)デ・ラランデ邸たてもの園のネーミング

旧岩崎邸の貴重な金唐革紙の壁紙にペンキを塗って「ぴかぴかに新しくなった」ことをよしとした米軍将校の話をしました。

家作りや補修において、「ペンキを塗る」というのは、芝刈りと並んでアメリカではとてもポピュラーな「男の家事」。将校夫人は「そうね、ここはクリーム色のペンキを塗って」なんて、夫や部下の兵士に指示していたのでしょうね。

金唐革紙、今では復元製作すると1平方メートルあたり、百万円もするそうです。(畳2枚分の屏風仕立てで500万。いつものことですが、すぐ値段の話になってしまって、すみません)

西洋住宅のうち、木造の場合、素木のままになっているのはあまりみかけません。とくにアメリカの木造一般住宅だと、好みの色合いにペンキを塗るのが、各家の個性にもなっているようです。

「下見板張り(したみいたばり)」または「押縁下見(おしぶちしたみ)」と呼ばれる薄く細い板を下から順に少しずつ重ねていく壁にペンキが塗られます。

文明開化後、一般住宅が洋館にデザインされたとき、この下見板張りが数多く採用されました。

前回、永井荷風(1879 -1959)の「偏奇館(へんきかん」が東京大空襲で焼失した話を書きました。

1920(大正9)年から1945年空襲で焼け落ちるまで、荷風41歳から65歳の20余年のあいだ住んだ家です。二階建て瓦葺木造洋館を新築したので、外観内装ともに荷風自身の好みが反映していたと見てよいでしょう。この洋館には「偏奇館」と名付けたのは、荷風が自分自身を偏屈偏奇な人と任じていることの表現であると思っていたのですが、それだけではなく、ネーミングに理由がありました。

荷風が住んだ洋館、下見板張りの外壁に青いいペンキが塗られた家だったのだそうです。(出典は、歴史学者の森銑三(1895-1985)の『明治人物夜話』講談社文庫1973ということですが、春庭は原典にあたっていませんので、孫引き伝聞です)

青いペンキでペンキ館=偏奇館、なんだ、ダジャレだったんじゃん。荷風先生、案外おちゃめな人だったのだと、親しみがわきました。

書院や茶室の建物には、昔から「銀閣」とか「如庵」などと名前がつけられてきました。現代も、大邸宅だけでなく、作家などの家にもしゃれた名前が付けられます。

白洲次郎正子夫妻が町田に建てた家の名「武相荘(ぶあいそう)」は、「武蔵の国と相模の国のあいだにある」という理由と、「無愛想」を掛けたものというので、やっぱり、ダジャレネーミング。まだ訪問したことないので、行ってみたい家のひとつです。

武蔵小金井の江戸東京たてもの園は、仕事先のひとつから近いので、仕事が早くおわったときにときどき散歩する場所です。

たてもの園内のいちばん新しい移築復元の建物は、2013年5月に公開されたデ・ラランデ邸です。私は、2013年9月に見学しました。

デ・ラランデ邸は、その名称について、各方面に異論が沸き起こりました。もとは、新宿区信濃町近くに建っていた三島食品工業(カルピス創業者三島海雲の会社)の所有だったから、旧三島邸とすべきだ、いや、明治時代に最初にこの邸宅を建てたのは、気象学者・物理学者の北尾次郎だから、旧北尾邸とすべきだ、など。

北尾次郎からデラランデが家を引き継ぎ、1914(大正3)年にデ・ラランデが死去し、何人かの所有者を経て三島海雲が1956年この家を手に入れました。三島食品は、1999年まで所有していました。東京都が買い取ってから、復元が完成するまで14年かかりました。研究者は元の図面が残っていないかなど、いろいろ調査を続けてきたことでしょう。

たてもの園のパンフレット解説によると、北尾次郎が建てた1建てを、1910(明治43)年ごろ、ドイツ人建築家ゲオルグ・デ・ラランデが、3階建てに増改築し、現在の姿にしたのだそうです。

改築者がデ・ラランデであったかどうかについては、建築史研究者から異論も出ています。ドイツで設計の勉強もした北尾次郎自身が改築も行い、デ・ラランデは一時的に借家として北尾邸に住んだだけだ、という説もあり、素人は何をどう信じたらよいのやら。

しかし、ネーミング理論からいうと、デラランデの名が採用されたこと、理解できます。

たてもの園には、近代和風住宅として高橋是清邸や三井八右衛門邸があります。また、昭和のアトリエ兼住宅として前田邸があり、田園調布の家の大川邸、堀口捨己作品の小住宅、小出邸など移築復元されています。しかし、本格的な洋館はなかったのです。北尾邸や三島邸では、大川邸、小出邸などとの差別化ができません。ここはひとつ「いかにも洋館」のイメージがほしいところ。改築者デ・ラランデの名前こそ、洋館をアピールすることができます。

横浜市が市内に残された洋館を修復復元し、エリスマン邸、イギリス館などのネーミングで公開している例があります。文明開化の魁を担った横浜市のイメージが、カタカナ名前の洋館の存在でアピールされ、観光に役立っているのです。

復元プロジェクトに関わった人々は、「たてもの園のいちばんあたらしい復元住宅は西洋館ですよ」と来園客に知らせるには、デ・ラランデの名がもっともインパクトが強いと、考えたのではないかと、建築素人ですが、ネーミング理論はいちおうかじった春庭は推測いたしました。

デ・ラランデ邸の復元。スレート葺きのマンサード屋根(腰折れ屋根)と下見板張りの外壁、1階の下見板張り部分は白い塗装で、屋根は赤い塗装で印象的な洋館です。

階段室

1階は、武蔵野茶房の店舗、お茶や軽食があります。田無にある店の支店で、私は武蔵境駅の駅ビル支店のカレー半額の日にのみ利用。

「デラランデ邸に招かれた大正ロマンの奥様」という気分でランチをいただきました。

あ、大正ロマンの奥様は、ランチ食べながら店内の写真を撮るほうがいそがしい、なんてことはしないわね。やっぱり私は「奥様」にはなれないから、奥様ごっこをする「女中たち」でもいいわ。

武蔵野茶房が営業している、元の客間

<つづく>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます