2013/10/19

ぽかぽか春庭アート散歩>建築さんぽ2008-2013(1)内田祥三の学校建築

今回は、内田祥三(うちだよしかず1885 - 1972)作品の紹介です。

内田祥三は1907(明治40))年に 東京大学建築学科を卒業しました。1911(明治44)年からは東大で後進の指導にあたり、のちに東大総長も勤めました。

東大の本郷キャンパス駒場キャンパスに数多くの作品を残しています。内田が東大卒業直後に勤務した三菱地所で手がけたビルなどは、ほとんどが取り壊されて残されていないのに対して、東大の建物は、安田講堂をはじめ今も現役の図書館博物館などとして利用されています。

東大構内には、学生ボランティアによる東大キャンパスツアーというガイドコースがあるので、お散歩にもうってつけ。東大にきた人、赤門を眺めるだけの人が多いのですが、ぜひ校内の見学を。文科省の大学予算の一割は東大に注ぎ込まれています。我らの税金で運営されているのに、我が家など親も子も東大にかすりもしない人生でした。せめて構内散歩でもして、少しでも税金分のモト取ろうではありませんか。(無料ですが、事前申し込みが必要)

私はいつもふらっと自転車で立ち寄って、キャンパス内を勝手に自転車で走り抜けるのみなので、いつかはこのキャンパつツアーを利用してみようと思っています。

http://campustour.pr.u-tokyo.ac.jp/

東大駒場キャンパスのなかにも、内田作品がたくさん残されています。

正面の駒場本館をはさんで、左右対象に同型の講堂(900番教室)と駒場博物館がたっています。

900番教室

駒場本館

駒場博物館

内田祥三の作品は、「内田ゴシック」とも呼ばれる独特の意匠が見られます。

私は白金植物園(東京科学博物館付属植物園)を散歩したり松岡美術館にいくときは、いつも白金の東京大学医科学研究所の構内を通り抜けることにしていました。病院にしては重々しすぎる感じの古~い建物が気になってのことです。何年も何年も建築した人もことなど知らずに建物を眺めてきました。

2013年に旧東方文化学院(現・拓殖大学国際教育会館)を見学する前に、主催した埼玉県立近代美術館の「事前レクチャー」が行われ、見学ツアーに参加の条件がこのレクチャー受講でした。旧東方学院の設計者が内田祥三であること、内田は東大のほとんどの建築物を手がけた建築家であることなどを学びました。白金の医科学研究所も内田作品でした。

東京大学医科学研究所

白金の植物園と同じくらい散歩することの多い小石川植物園(東京大学大学院理学系研究科附属植物園)も、毎度本館前を通り過ぎて、その建物を眺めてきたのに、設計者が誰だったか気にしたこともありませんでした。ここも内田祥三の作品でした。

下の「小石川植物園本館」は、借り物写真です。

わかってみると、都内の建物めぐりで見たことある建物のうち、東京農工大学農学部本館など、内田作品をけっこう見て回ったことに気づきました。作品の多くが学校建築であったために、戦災などで消失していない建物の多くが現役の学校校舎として使われていたためです。

東京農工大学農学部キャンパス

東方文化学院 正門(現・拓殖大学国際教育会館)

階段室

正面の左側

下の東方文化学院俯瞰での写真も借り物ですが。上の下手なデジカメではわかりにくい全体の雰囲気が、こう撮ればよくわかります。

<つづく>

2013/10/20

ぽかぽか春庭アート散歩>建築さんぽ2008-2013(2)武田五一&妻木頼黄

東京大学建築学科教授であり東京大学関連の建築を手がけた内田祥三の建物は、都内各所に見に行けるのですが、私にはなかなか見に行けない建築家のひとりが、武田五一(1872-1938)です。(なかなか行けない理由は、遠出の旅費がないからです。

武田五一は、京都大学建築学科の育ての親であり、建築作品も関西名古屋近辺に、京都大学本部本館、京都府立図書館、同志社女子大学ジェームズ館などが残されています。いつか、関西旅行に行けたときには見て歩きたいと思っています。

都内に残されている武田五一の作品は、文京区本郷の求道会館(1915(大正4)年竣工)。

浄土真宗大谷派の僧侶近角常観が、ヨーロッパの教会のように誰でも入れて僧侶の話を聞けるような宗教施設をめざしたのに応えて、武田は正面には円柱、内部にはステンドグラスが意匠された建物を作りました。これまでの仏教施設とは異なる洋風の設計です。

明治の学校建物の紹介として、和洋折衷の話をしましたが、仏教施設でこのような思い切った和洋折衷を取り入れたのも、やはり時代の精神だったのでしょう。

私が2011年秋に訪れたときは、本郷にある徳田秋声宅を見に行ったついでだったので、内部には入れなかったし、もう一度内部を見られるときに訪問したいと思っています。(yokochann、見学日は毎月第四土曜日だそうです)

求道会館(武田五一1915)

大蔵省臨時建築部で働いていたときの武田五一の上司が、建築部部長妻木頼黄(つまきよりなか1859 - 1916)です。武田は妻木のもとで大熊喜邦とともに、旧山口県会議事堂、県庁舎(1916年竣工)を建てました。(大熊は、志半ばで死去した妻木に代わって国会議事堂を完成させた人です)

妻木頼黄と武田五一の共同作品といえる、日本勧業銀行(1899年竣工)は、現在は千葉市に移築され、千葉トヨペットの社屋として使用されています。

旧日本勧業銀行本店1899(明治32)年竣工(現・千葉トヨペット本社)

千葉トヨペット本社HRの画像より

妻木頼黄は、「明治三巨匠」と言われたのに、他の二人、辰野や片山に比べて地味な印象です。日本銀行本店や東京駅の辰野金吾(1854 - 1919)、東京国立博物館表慶館、赤坂離宮(迎賓館)の片山東熊(1854 - 1917)は、建築関係以外の人にも名をしられているのに、国内に大建築物がないせいかもしれませんし、建築史や近代建築がブームになるまで、誰が建てたのかなどは話題にもならない作品が多かったこともあります。たとえば、半田市に残る旧カブトビール赤レンガ倉庫も、市民による保存運動が高まるまで、「取り壊し寸前」のところでした。

妻木は、辰野や片山とともに、コンドルに学んだ最初の6人の弟子の一人です。官庁建築の組織を作り上げ、明治大正の公の建物に数多く関わりました。国会議事堂の設計にとりかかるも、ライバルの辰野金吾が「設計を競争にし、当選作を選ぶべきだ」と反対。妻木の支持者であった桂太郎内閣がつぶれたために、妻木の計画は頓挫。国会議事堂設計競争では、宮内省技官の渡邊福三が当選したにもかかわらず、当選直後に渡辺が死去したため、官僚合同チームが議事堂の設計をやりなおし、渡辺の設計とは異なる姿に。

妻木頼黄作品は、国内のものはあまり残っていなくて、中国・大連市中山広場に1909年竣工の旧横浜正金銀行大連支店(現・中国銀行遼寧省分行)が残っています。

戦前の古写真に残る旧横浜正金銀行大連支店

都内に残された妻木の建物、私が毎年桜を見に行く場所です。ドイツに留学した妻木はビール党だったらしく、上記の半田市の丸三麦酒醸造所(丸三ビール→カブトビール)の建物をはじめ、醸造関係の建物に関わっています。(カブトビールはジブリアニメ映画『風立ちぬ』にもちらりと登場するそうです)

旧醸造試験場(妻木頼黄1904年竣工 現酒類総合研究所東京事務所)花見に出かけ、桜の写真を取りに行ったら、内部の見学会をやっていました。

内部

旧横浜正金銀行本店(1904年、現神奈川県立歴史博物館、ファイルの中で行方不明。見つかったらUPします。

画像は、古写真絵葉書に残る戦前の横浜正金銀行本店(神奈川県立博物館のミュージアムショップで買った絵葉書です)

<つづく>

2013/10/22

ぽかぽか春庭アート散歩>建築さんぽ008-2013(3)村野藤吾の33号館その他

内田祥三設計の東大校舎にはかすりもしなかったと書いたけれど、かすった方の学び舎は、残念ながら解体取り壊されてしまっています。

村野藤吾設計の文学部33号館(1962年竣工)。村野藤吾が「出身校へのお礼の気持ちをこめて設計した」と言われる名建築でしたのに。

今年2013年4月に新校舎ができて、新入生にとっては昔の学生たちが「国連ビル」なんて呼びつつ、行き交っていた時代は、歴史のかなたのことでしょう。学生運動真っ盛りのころ、椅子や机を積み上げてバリケード封鎖していた校舎。学生ストライキなしに4月からちゃんと授業があったのは、最終学年の4年生のときだけでした。

4年生のときは単位取得はほとんど終わっていたので、卒論指導を受けに指導教官の研究室を訪れただけ(それも、2回だか3回だけ)でした。

学生ストで授業ができないので、レポートを先生に郵送すると単位がもらえて、ほとんど教室に出ずに卒業できた時代でした。ぜんぜん勉強していないのに国語科教員免許を取得でき、中学校国語教師になって勉強不足を痛感しました。

中学校国語教師をやめたあと、2年間、またこのキャンパスに通って、演劇学芸能学舞踊学などを学びました。このときのほうが頻繁にキャンパスに通い、文学部の門からスロープを登るにつけても、アジビラも落ちていないこと立て看板などはすっかり影をひそめてしまった様子に、なんという様変わりかとびっくりしました。しかし、スロープから見上げる33号館の姿は以前のままで、そのてっぺんまで登れば学問の高みが見渡せるような気分になる建物でした。

それが、耐震性不足、耐震設備をほどこすよりは、取り壊して新しい建物を立てるほうがお金がかからない、という理由ですっぱりと解体されてしまいました。スクラップ&ビルドは近代都市の常態とはいえ、なんだか寂しいことです。いつでも見られる、いつまでもある、と思っていたので、写真を撮ったこともありませんでした。

(新33号館は、村野のデザインを踏襲し、耐震をほどこした村野そっくりさん新築にして、キャンパつの印象が変わらないよう配慮しているとのことですが、未見)

村野藤吾設計の戸山キャンパス33号館は取り壊されてしまいましたが、村野藤吾設計の建物が都内に残っています。一番頻繁にでかけるのが、池袋駅ビルのパルコ(1957年、旧東京丸物デパート)。

次は、有楽町のビッグカメラ(1957年、旧読売会館&そごう東京店)。年に何度か、電気製品を見にいきます。(普段は池袋の家電店を利用するのですが)。

数年に一度出かけるのが、目黒区総合庁舎。1966年竣工、旧千代田生命保険本社ビル。同生命保険が2000年に破綻した後、目黒区が買い取り2003年から区庁舎となっています。

結婚後の本籍地を、夫の実家がある区にしたので、戸籍抄本などが必要になると出かけていました。今では郵送やネットで戸籍請求もできるのに、わざわざ出かけるのは、区役所の建物に入りたいからです。

(以下の写真は全部借り物)。

早稲田大学戸山キャンパス、中央の高層ビルが旧33号館。通称「国連ビル」

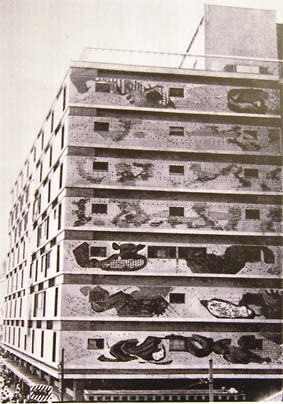

現・池袋パルコとなった旧丸物デパート。改修前のこの村野の壁画「無題」を見たことないです。当初は、こんなふうだったのね。

目黒区役所

建物さんぽを始める前に取り壊されてしまったものは仕方ないことですが、建物を見はじめてから解体した建物だと、「ああ、見ておけばよかったのに」と、悔やまれます。これからも「○○が壊される」という情報をもっと調べなければと思います。

<つづく>

2013/11/24

ぽかぽか春庭アート散歩>建築散歩2008~2013(4)両国界隈、伊東忠太ほか

前はそれほど気にも止めなかったのに、友達が「この小説が好きだ」と勧めてくれた本とか映画とかを見て、自分も好きになることがあります。

影響されやすい私、「とりあえず、友達が好きなものは私も好き」というタチです。

前は築地本願寺を見ても、大倉集古館を見ても、それほど好きな建物とは思わなかったのですが、ウェブ友が「忠太動物園」のファンだということを知り、今では私も伊東忠太(1867-1954)の建てた建築を見ると、「どこに忠太の動物園があるかな」と楽しみに見るようになりました。

11月01日は、両国周辺を散歩しました。出講先が大学祭のため休みになったからです。

両国駅から国技館脇を通って、旧安田庭園へ。両国公会堂、震災慰霊堂を見てから江戸東京博物館へ。

旧安田庭園内に立つ両国公会堂は、森山松之助(1869-1949)が設計した円形ドームのホール。1926(大正15)年に、安田善次郎の寄付によって建てられた公共ホールです。

両国公会堂

旧安田公園の潮入り庭園を抜けて反対側に出ると、震災慰霊堂の三重塔が見えます。

震災慰霊堂三重塔

東京都震災慰霊堂と震災記念館は、元陸軍被服廠があった場所です。

1923年(大正12)年9月1日の関東大震災のおり、罹災者が家財道具などを持ちこんだ避難場所になりましたが、火災が家具に燃え移り、避難民が焼死圧死しました。東京の死者10万人といわれる中、ここら一帯だけで3万~4万人もなくなったということです。陸軍被服廠には身元不明者の遺体が積み重なっていました。

これらの人々のお骨を納めた慰霊堂と震災記念館を設計したのが伊東忠太。

震災慰霊堂の鍬入れ式でくわを振るう伊東忠太(右側の人)

震災慰霊堂正面

忠太は慰霊堂の屋根や内部に、また震災記念館の正面に、忠太好みの奇妙な空想の動物を飾っています。

屋根の上に空想の鳥がはばたく

忠太自身は「予は何の因果か、性来、お化けが大好きである」と述べ、妖怪をスケッチした絵(「怪奇図案集」)も残しています。

慰霊堂の天井近くにいる玉を咥える怪物

11月1日は、社会科見学日和だったらしく、江戸東京博物館とセットで震災慰霊堂にも見学の小学生がバス仕立てでわんさか押しかけていました。慰霊堂の線香けむる内部で、果たして小学生たちに「大震災や戦災で何万人もの人が折り重なって死んでいったこと」が想像できるのかと思いましたが、みな、にぎやかに「机の前にかしこまって勉強しなくてよい日」を楽しんでいました。

震災記念館にも小学生がわいわいと。

震災記念館のガーゴイル獅子像は、以前見たときに比べ、ずいぶんと形が崩れていました。2011・3・11に壊れたのではないかと思います。

忠太の動物たち、建物を守るために設置されているのだと思うのですが、2011年の震災では、身を壊して建物を守ったのでしょうか。

最初に震災記念館を見たときに展示されていた、1923年9月1日を記録した当時の小学生の図画や作文が、次に行ったときは展示されていなかったので、オクラ入りしたのかと思っていましたが、今回、コピー版で展示されていました。すさまじい震災を記録した小学生たち、もう生きている人も少ないかと思います。当時10歳だったとしても、今年は100歳です。でも、もしご存命の方がいたら、震災や戦災を記憶している方に語り部となってもらい、私たちは、震災の記憶を受け継ぐべきでしょう。

忠太の動物たちは、そういう記憶を反芻しつつ、静かに建物を守っているように見えたのでした。

<つづく>

ぽかぽか春庭アート散歩>建築散歩2008~2013(5)メタボリズム菊竹清訓

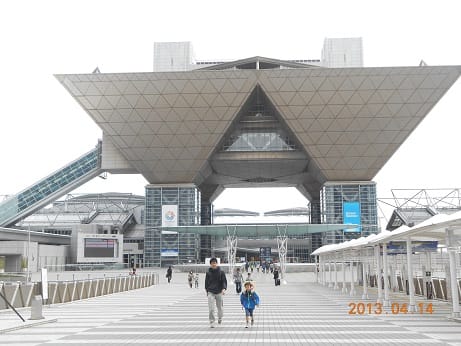

江戸東京博物館。同じ頃に出来た東京ビッグサイト(設計:関野宏行)と同様に、20年前はあまり好きではありませんでした。バブル最盛期の「浮かれはしゃいでいる都市感覚」のように見えたので。

2013年4月にフラワードリームショウを見に行った時の東京ビッグサイト

バブルもはじけて、もはやこのような建物を作ることはないのかもなあと思うと、これも都市のひとつのモニュメントみたいで、今では好きです。

江戸東京博物館入口の、長~いエスカレーターで上昇して、常設展へ向かうときの「非日常への飛翔」感覚。

高いところが好きで、上昇感覚が好きなのに、自分で一歩いっぽ登る努力ができないたちで、エスカレーターや長~いエレベーターを上昇していくのが好きなのです。

東京芸術劇場(設計:芦原義信1918-2003)のエレベーターも、事故防止のためとかで短くなってしまって、今では長いエレベーターで一気に上がっていける建物はあまり見かけなくなったので、江戸東京博で上昇感覚を楽しんでいます。

江戸東京博物館は、1993年に出来上がりました。菊竹清訓(きくたけきよのり 1928-2011)の作品。そうか、ここが出来てちょうど20年経つのだなあと思います。

「メタボリズム空中楼閣」的たてもの、菊竹らしさが出ている外観と思います。

私は、今では菊竹、好きです。江戸東京博物館も、出来た当初は「う~ん、なんだかなあ」と感じたのですけれど。何度も目にするうちになれたのかしら。

菊竹の作品、江戸東京博物館の翌年に完成した、不忍の池のほとりにあったホテル・ソフィテル東京。ここも建った当初は奇妙な形に驚き、ホテルと知ったときはもっと驚きました。上野動物園に来たときは、不忍の池から眺めていましたが、長いあいだ誰の作品かなどには気がまわりませんでした。菊竹作品だったとは、取り壊されてから知ったのです。

(画像借り物です。壊される前に撮影しておけばよかった)

壊されることを前提とする新陳代謝を図る建物なので、壊されることは織り込み済みの設計だったのは思うのですが、いつかあのホテルに泊まって、空中浮遊の感じがするかどうか、試したかったのに。池のほとりから眺めていると、あんな不安定に見える部屋に宿泊して外をながめたら、寝ているあいだに落っこちる夢でも見るんじゃないかと思って見ていたのです。

<つづく>

ぽかぽか春庭アート散歩>建築散歩2008~2013(6)メタボリズム黒川紀章

菊竹とともに、都市の新陳代謝=メタボリズムを追求した一人が黒川紀章です。西欧の建築に追いつけ追い越せと走ってきた日本の近代現代建築において、日本から世界へ向けて発信されて世界に浸透した建築運動の最初のひとつが、このメタボリズムの主張です。

石造りで永久保存をめざす西欧の建築物に対して、伊勢神宮や出雲大社の式年遷宮にみられるように、「壊す→作り代える・作り変える」というのが、日本のやり方でした。

都市空間を「生きて呼吸し、生まれ変わっていくもの」として捉え、社会の変化、人間の変化に応じて呼吸し、新陳代謝を行うのが現代の都市である、としたメタボリズムの考え方は、世界の建築思潮に大きな影響を与えました。建築において、日本が西欧に発信し受け入れられた最初のひとつ、と言えると思います。

黒川の設計した埼玉県立近代美術館は、私にとっては想い出深い美術館です。

青春の10年間、学生時代後半、市内の中学校国語教師として3年間、ケニアに行っていた1年を除いて、結婚出産までの10年間をさいたま市ですごしました。近代美術館ができたころは結婚出産の時期で一度も入館しないまま東京に引っ越しました。しかし、その後、市内の大学に出講するようになり、美術館は通勤の帰りに立ち寄る場所になりました。この頃は絵を見るのが目的だったので、埼玉県立近代美術館が黒川紀章の作品であることなど一度も意識したことがありませんでした。

さいたま市内の大学に出講しなくなってからは、埼玉県立近代美術館に出かける機会はごく少なくなりました。

2013年に近代美術館主催の近代建築探訪ツアーの事前レクチャーに参加した折、秋から建物が耐震改修工事のために閉館することを知り、ようやくここが黒川紀章の作品であったことに気がつきました。写真は、レクチャーが終了したあとの夕方に撮影したので、写りは悪いですが。

正面

入り口

窓から直方体が突き出ているのは、いったい何を表現したいデザインなのか、よくわかりませんが、黒川紀章はここに突き出したかったのでしょう。

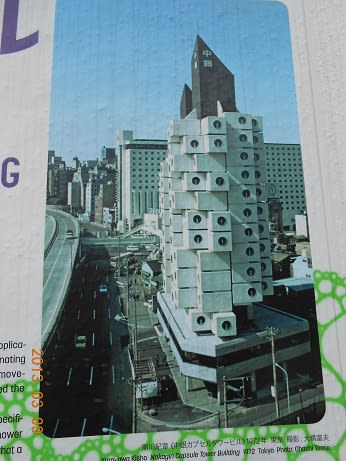

埼玉近代美術館の外には、黒川の中銀カプセルタワーのひとつが展示されていて、中を見ることもできました。

中銀カプセルタワーのひとつとその内部

中銀カプセルタワービルの写真がカプセルの横に展示されていました。

中銀カプセルタワービルは、全体を取り壊して建て替える計画が出たものの、保存派の意見も根強い。黒川自身は「全体を取り壊さなくても、使用に耐えない一部だけを取り替えれば済むためにカプセルの設計にしてあるのだから」と、自身の作品が新陳代謝されようとしたのには、反対の立場だったそうです。

一時は建て替え賛成派が半数以上になったものの、いつのまにか建て替え案は立ち消えに。

話題になって賃貸希望者が増えた結果、ありきたりのオフィスビルになるようりも、「黒川紀章設計カプセルタワー」という付加価値で高めの賃貸にしたほうがいいと考えるオーナーが増えたのか、現在のところ建て替え案は再浮上に至っていないようです。

現在の中銀カプセルひとつの賃貸は、10平米で1ヶ月6万円~6万5千円。中銀カプセルと同じ1972年に建てられた銀座のビルと比較すると。1972年築中央区銀座1-28-16杉浦ビルのレンタルオフィスは、90平米で1ヶ月27万円の賃貸料金です。10平米あたりなら約3万円ですから、カプセルタワーのほうが倍以上の割高であることがわかります。中銀カプセルという名に、付加価値がついているのだろうと思います。

建物を見るにつけ、絵や陶磁器を見るにつけ、ついつい値段の話になるのが私の鑑賞法なので、賃貸料金比較をしてしまいました。

新陳代謝(メタボリズム)なのに、代謝を拒否するのは、芸術的価値うんぬんよりも経済的要素があるのではないかと思ったので計算してみたまで。

建築の思想うんぬんやら空間処理うんぬんなどの理論で建物を論評するのは専門家がさんざんやっているだろうから、私は私の「値段で論ずるアート」をやってみました。

日展などの公募展を見るたび、入賞作とそうでない作に差はないなあと感じ、「審査の先生が、弟子筋の中から高額の指導料を師匠に収めた順に入賞させる」という毎年だされる噂がほんとうなのやら、と疑いながら見ていたのですが、今回の日展審査不正騒動の報道により、噂は本当だったことが明らかになりました。

アートの評価なんてそんなものです。今後は、日展入賞作品の脇に「審査員への指導料100万円収めた作品」とか、「毎月10万円の講師料を払って指導を受けている人の作品」という具合に値段表をつけて展示したらいいんでないかい?

建物にもさまざまな賞が付与されますが、ま、私は私の感覚で好きな絵や建物を見ていけばいいのだ、とつくづく思います。

さて、摂取した熱量=カロリーの新陳代謝がうまく運ばずに脂肪となって溜め込まれてしまうというのがメタボリックシンドローム。私の熱量の新陳代謝もさっぱりとすすまず、溜め込まれています。摂取熱量が消費熱量を上回る故に脂肪となるのだとはわかっているものの、今日も仕事帰りの電車の中で、鯖のバッテラ4貫とピーナツひと袋を食べてしまいました。

明日をもしれぬ浮草稼業、来年の契約はどうなるのか。

安定した幸福な人生をおくっている方には、非常勤やパート、派遣の不安な日々をおくる身の上を思いやる時間もないことでしょうが、せめて、駅のベンチでカップ酒飲んでいるおっさんやら、電車の中でピーナツをぼりぼり食べている太めのおばはんを見かけたおりは、「あらま、かわいそうに、新陳代謝がうまくいかず、ストレス溜め込んでいるんでしょうね」と、同情してください。

建築メタボリズムの総帥、黒川紀章でさえ、自分の作品が新陳代謝されてしまうのを嫌がったのですから、わたくしごときがストレスを脂肪に変えて溜め込むのも、むべなるかな、私のメタボリックシンドローム代謝不全をお咎めなきよう。

<つづく>

ぽかぽか春庭アート散歩>建築散歩2008~2013(8)建物散歩と建築本

今年の文化勲章、高倉健さんの受賞うれしかったです。受賞記念に娘息子と「あなたへ」を見ました。

俳優では森繁久彌さん森光子さんが文化勲章を受賞していますが、文化人、演劇人としての受賞で、映画俳優として文化勲章を受けたのは健さんが最初です。

建築の分野で最初に文化勲章を受賞したのが伊東忠太(1943年受賞)。1963年の吉田五十八に続き、1967年に受賞したのが 村野藤吾です。1980年年丹下健三、1998年芦原義信、2010年安藤忠雄。

今2013年に文化功労賞を受賞した槇文彦やプリツカー賞を受賞した伊東豊雄あたりが次の「建築による文化勲章受賞者」になるんじゃないかしら。

建物に関して、これまで「見て楽しければいい」と思って、建物の外観や意匠を楽しんできました。建築家について、知らないことが多かった。建物を眺めながら、建築家の顔と結びつけて見ていたのは、コンドルやヴォーリスなどの外国人建築家たち。西洋美術館の設計者はルコルビジェというのは、上野公園に「世界遺産に登録を」の看板とともに名前は見ますが、じゃ、どんな人なのかと言われれば、よく知りません。

東京駅が辰野金吾、赤坂迎賓館が片山東熊というのも、名前だけ知っている。

今年3月にはじめて「建物見学レクチャー」を受けたとき、やはり深く研究している人の説をことばで聞いたあと建物を見ると、楽しさが倍増するなあと思いました。

夏休み旅行で、擬似洋風建物を建てた地方の大工棟梁の写真などを眺めて、ようやく建築家についてもっと知りたくなってきました。

それでも、建築関係の本には手を出さず、建築の本といえば、建物の写真がたくさんのっている本を借りて、写真を見ているだけにしてきました。本を読みだしたらきりがなくなるだろうとおそれて。

しかるに、この秋の読書、図書館で建物写真の本を借りるとき、写真中心の『お屋敷散歩』という本の並びに『現代日本建築家列伝』があったので、ついいっしょに借りました。

今まで藤森照信の本も、「写真を見て、どこにどんな建物があるのかチェックするだけ」にしていて、建築探偵シリーズなどを写真をパラパラと見ていただけだったのに、ついに岩波新書の『日本の近代建築 上・下』を借りて読みました。おもしろかったので、神保町散歩したとき、図書館本を読み終わった『日本の近代建築 上・下』、建築関連専門書店の南洋堂で、上は定価の半額の古本、下は新本で買いました。藤森照信『建築探偵・奇想天外』は、他の店で「半額本」で仕入れました。

図書館で『現代日本建築家列伝』やら『現代建築に関する16章』なども借りてきて、いよいよ深みにはまっていく気配。建築についてさまざまなことを知れば、もっと知りたくなります。もっとあちこち見て歩きたくなります。

建築写真は、明治、大正、昭和戦前、昭和戦後以降などのくくりで、建築年代順に並べた本。建築家別に紹介されている本も。北海道から沖縄まで観光に便利な地域別。住宅、学校、教会、公共施設など、用途別に並べているものなど、さまざまな紹介の仕方があり、それぞれによさがあるのですが、私の撮った写真は、私のメモ用なので、とにかく形が写ってさえいればいい。

建物写真家、建築探偵シリーズの増田彰久さんの写真、すばらしい。今回も『西洋館を楽しむ』『棟梁たちの西洋館』を図書館から借りました。そのほか、亀田博和『教会のある風景』小野吉彦『お屋敷散歩』などを借りて、枕頭本にしています。寝付く前の数分間、写真をながめて、次のお休みにどこに出かけて何を見ようなどと計画を立てるのですが、たいていは、計画がまとまる前に寝てしまいますが。

さて、次の休みにはどこを見学しようか。

小笠原伯爵邸のレストランでランチおごってくれる人を募集中です。赤坂プリンスホテルの立て直しが完了したら、レストラントリアノン(旧李王家邸)でおごってくださる人も募集中。

おさそい、お待ちしております。

<おわり>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます