近江八景の一つ「三井の晩鐘」で知られる三井寺。正式名は長等山園城寺(ながらさんおんじょうじ)。

「三井寺」というのは、天智・天武・持統天皇の三帝の誕生の際に 御産湯に用いられたという霊泉があり「御井の寺」と呼ばれたことに由来する。

草創は大友氏の氏寺だったというが・・・・

壬申の乱で敗れた大友皇子の霊を祀るために大友皇子の子大友与多王が建て、大友皇子を滅ぼした天武天皇が「園城」の勅額を授けたという。

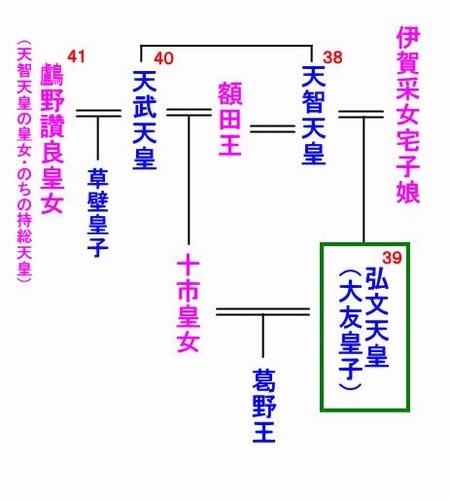

壬申の乱とは、672年、天智天皇の弟 天海(おおあま)皇子が 天智天皇の子 大友皇子を滅ぼして、天武天皇となった事件。

三井寺がなぜ近江の大津、琵琶湖の南西にあるのか。

それは、朝鮮半島をめぐる争いが原因となっている。当時の日本は、想像以上にグローバルだった。当時、朝鮮半島は 新羅と高句麗、百済が三つ巴で対立していた。日本も朝鮮半島に進出し任那に日本府を置いて百済と親交を結んでいた。ところが、新羅が唐と結んで百済を攻めこれを滅ぼし、日本は任那から撤退する。

日本には百済の皇子「豊璋」以下多くの百済人が避難してきた。

それで百済の遺臣「鬼室福信」は、百済復興を目指し、日本にいた「豊璋王子」の返還と援軍を要請した。時の為政者中大兄皇子(後の天智天皇)は 百済救援に向けて軍を送ったが、663年白村江で大敗し、朝鮮半島からの完全撤退を余儀なくさせられた。

668年には高句麗も滅亡する。そのあと唐は新羅をも併呑しようとする。しかし新羅はこれに強く抵抗するが、676年新羅は唐の冊封体制に取り込まれる。

その間、日本は急いで防御体勢をとる。九州の沿岸に水城を築き、城を造り、烽火を整備し、唐の来襲に備えるとともに、667年 都を大津に移す。難波に近い飛鳥、奈良盆地からさらに北東の奥の琵琶湖のほとりに避難したのだ。

当時この琵琶湖一帯には百済からの渡来人が多く定住し、産業を興していた。天智天皇は、なにも草深い原野に都を移したのではない。百済人の支援を得て都を築こうとしていた。中大兄皇子(天智天皇)は百済系の皇子だったのだ。最近では「百済人の血を引いていた」「百済の王族の血筋だった」という説まで飛び出している。

そもそも天智天皇の父である舒明天皇は、斑鳩の百済川のほとりに、百済宮を造営し、百済大寺を建てた。天皇の勅願寺の第一号である。

さて、天智天皇の弟大海皇子は、天智天皇の政策を支えてきたが、朝鮮半島が「唐=新羅」となったことで、「百済よりでは まずい。新羅寄りに改めるべき」と考えた。そこで、天智天皇崩御の後、天智の子の大友皇子討って、天武天皇となつた。これが壬申の乱である。

そして、壬申の乱に敗れた大友皇子の霊を弔うために大友皇子の子の大友与多王がは父の霊を弔うために寺を建てた。そして 天武天皇が「園城」という勅額を与えた。寺ではあるが、神仏習合と怨霊信仰から、天武天皇によって新羅の神を祀る新羅明神が建てられた。というのが私の推測。

新羅禅神堂

三井寺の本尊「弥勒菩薩(みろくぼさつ)」は天智天皇の御念持仏と伝えられ、秘仏として非公開。