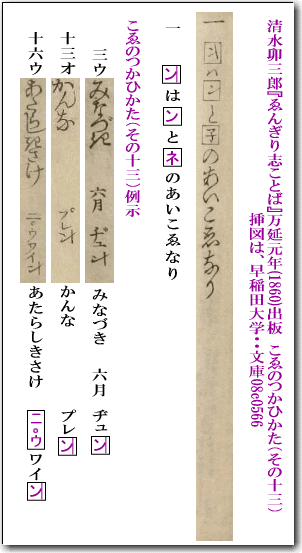

清水卯三郎の発音談義「こゑのつかひかた」(声の使い方)、全十九項目のうち十三番目をここでは「その13」として扱う。

その13: たて筋付きの「ン」は、「ン」と「子」のあいごゑとしている。

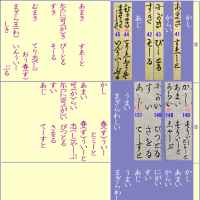

たて筋付きについては<7(3-1)>を、あいごゑについては<7(8)>をそれぞれ参照。

その13「たて筋付き」の「ン」の例示は、探し方が悪いのか語尾に現れた例のみとなった。

第3丁裏には「むつき(睦月)正月」から始まって十二月までの和風月名一覧があって重宝。しかし、卯三郎は平仮名論者というだけあって、漢字を使用してないためイメージがわかない。漢字があれば、およその意味がわかろうというもの。そういう意味では、平仮名は読みを伝えるだけで、心もとない。括弧で補足してみたが。これらは雅語の部類か、なんとなく優雅な雰囲気もただよう。その中から挿図にある「みなづ紀(き) 六月 ヂュン」(June)を見つけた。「みなづき」には漢字では「水無月」があてがわれるようだが、「水無し」どろこか、「水月」(すいげつ)も有りという。異論百出か・・・。急に雅語のイメージが凋んできた。残念。

第13丁表「うつ王(わ)もの」から「かんな プレン」(plane)を見つけた。

第16丁裏から「あたらし紀(き)さけ ニoウワイン」(new wine)、その対語として「ふる紀(き)さけ オルドワイン」(old wine)も用意されていて安心した。

文字の間に小さい o がある拾い読みについては<7(5)>を参照。

ひらがな、カタカナ、漢語、和語と臨機応変。いろいろな変化に対応できる点 「日本語は天才である」誰かの本の題名にありました。(卯三郎さんの創造の苦労は別として)

そこで、水無月 (みなつき) 梅雨も終わって水も枯れるので水無月。定着していますが、「水月」田植えも済んで,田ごとに水をたたえている(みなつき)と読ませます。大きな農事をみなしつくした意味から皆尽月(みなつき)。乾いた田に水を引き入れる水月(みなつき)etc 月名については睦月を始としてどの月にも読みは同じでもいくつかの説があるようです。

<「水無し」どろこか、「水月」(すいげつ)も有りという。異論百出か・・・。急に雅語のイメージが凋んできた。残念。>とありますが、こうしてみると結構楽しいとは思われませんか。

蛇足でした。

読みを深めないと・・・手遅れの反省しきりです。