■ パックス・アメリカーナからの決別を意味する「ヤルタ2.0」

3月18日、トランプ米大統領とプーチン露大統領の電話会談が行われ、ウクライナ侵略戦争の即時停戦を掲げたアメリカ案が協議された。

:::

【写真】ウクライナの頭越しで進む米露の和平交渉、戦場では依然激しい攻防が続く

:::

大方の予想どおり、プーチン氏は30日間の一時停戦案を拒否し、まずはエネルギー施設やインフラへの攻撃停止から始めることで合意した模様だ。

停戦交渉は今後かなりの紆余曲折が予想されるが、一方で第2次トランプ政権がスタートした2025年初めごろから、主要欧米メディアでは、トランプ氏が構想しているかもしれない「ネオ(ニュー)・ヤルタ」の動きを注視している。

米ウォールストリート・ジャーナルも社説で、「トランプ氏は、アメリカは南北米大陸、ロシアは欧州大陸、中国は太平洋地域を、それぞれの勢力圏にすることを夢想か」と懸念する。

英フィナンシャル・タイムズも異口同音に、「(トランプ氏は)南北米大陸を勢力圏に置く、モンロー主義を主張する」と危機感を強めている。

「ヤルタ」とは「ヤルタ会談」のこと。

80年前の1945年2月、第2次大戦も終盤に差し掛かったこの時期に、

連合国側の3大巨頭、ルーズベルト米大統領、スターリン・ソ連書記長、チャーチル英首相が、当時ソ連領だったクリミア半島のヤルタで会合した。

議論の中心は、大戦後の世界を米英ソが事実上分割支配し、その縄張りを決めること。その後の冷戦の基礎となり「ヤルタ体制」とも呼ばれた。「ヤルタ2.0」は、旧ヤルタ体制の変形と見ていい。

トランプ氏は、プーチン氏と習近平・中国国家主席を加えた「新3巨頭」で、地球を新しく区割りし直して分割支配するという、驚愕の世界秩序を模索しているのではないかと欧米メディアは深読みする。

3大国がけん制し合う「鼎立(ていりつ)」の姿は、まるで21世紀版「三国志」だ。

これはアメリカにとって、第2次大戦後、強大な経済・軍事力を背景に築いた世界平和(秩序維持)、「パックス・アメリカーナ」からの決別を意味する。

かつてオバマ政権時代に、「アメリカはもう世界の警察官ではない」と宣言したが、その後も超大国としての影響力は、依然世界の隅々に及ぶ。

仮にトランプ氏が「ヤルタ2.0」を目指せば、パックス・アメリカーナの完全終焉を決意しなければならないが、これでは、トランプ氏が標榜し、岩盤支持層が信奉するMAGA(Make America Great Again:アメリカを再び偉大な国に)の理念と矛盾しそうな気もする。

ウクライナ戦争の早期停戦を急ぐトランプ氏は、侵略を受ける友好国ウクライナの頭越しに、ロシアと大国同士のディール(取引)を試みている。

トランプ氏が一方的に提示する停戦案に、ゼレンスキー・ウクライナ大統領が渋ると、ウクライナに対する武器支援停止と軍事情報遮断を実行した。侵略者ロシアの“利敵行為”になろうが「どこ吹く風」で、ウクライナ側を力でねじ伏せ、和平交渉を進めようと懸命だ。

こうしたトランプ氏の振る舞いは、同盟国や友好国を軽視し、強大な軍事・経済力で自らの主張を押し通す、大国主義・帝国主義の再来を予感させる。

■ 冷戦終結まで続いたアメリカのモンロー主義と棍棒外交

前出のように「ヤルタ2.0」のそれぞれの縄張りは、

・アメリカ:南北米大陸 ・ロシア:欧州大陸 ・中国:太平洋地域 と想定されている。これはあくまでも予想シナリオで、トランプ氏が断言したことは一度もない。

ただし、「アメリカが南北米大陸の支配権強化に乗り出すのでは?」との憶測は、トランプ氏が第2次政権のスタートと同時に次々と放つ、

近隣国に対する領土・領域絡みの尊大な要求で現実味を増している。

「メキシコ湾をアメリカ湾に名称変更する」「カナダを51番目の州にする」「パナマ運河を返せ」「グリーンランドを売れ」といった暴言のオンパレードで、「モンロー主義の復活か」と報じるメディアも少なくない。

モンロー主義とは、1820年代にモンロー米大統領が掲げた孤立戦略の一種である。

米欧による相互不干渉主義で、米は欧州大陸に、欧州は南北米大陸に、それぞれ干渉・植民地化しないという取り決めだ。

「欧州は南北米大陸への干渉・植民地化しない」とは聞こえがいいが、裏を返せば、アメリカが南北米大陸を支配するということだ。

現に19世紀半ば以降、アメリカはこれを実行に移し、ほぼフリーハンド状態でラテンアメリカへの軍事介入を続けている。

最たるものはパナマだ。同国は1903年にコロンビアから分離独立するが、アメリカの巧妙な策略があった。

こうしてアメリカは、中南米を「裏庭」と称し、反米運動の封殺と秩序維持のため軍事力を行使したため、「棍棒(こんぼう)外交」と揶揄された。

これは、穏やかな口調で交渉をしながらも、圧倒的な軍事力をちらつかせて強引に要求を押し通そうとする外交姿勢のことを指す。

第2次大戦後も棍棒外交は続いた。

1983年のグレナダ侵攻、1989年のパナマ侵攻は記憶に新しい。

当時は東西冷戦真っただ中で、アメリカの軍事介入に対して西側陣営からの批判は低調だったが、反米国家に大軍を送り込んで占領し、その国の元首を問答無用に拘束する行為は「侵略」そのものだ。

最終的にアメリカのモンロー主義は冷戦終結まで続いた。

■ 近隣国を血祭りにあげる政策は岩盤支持層へのパフォーマンスか

メキシコやカナダ、パナマ、グリーンランドなど、アメリカの近隣国を次々と血祭りにあげる政策について、一般の米国民、特にトランプ氏の岩盤支持層にとっては、南北米大陸以外の遠方の外国はピンとこないかもしれない。

広大な国土で、ほぼ全てが自給自足できるアメリカの一般国民は、同じ先進国の日欧に比べて、概して海外への関心が薄いとも言われる。

特にインド太平洋に関しては、地理的にも近い米西海岸は別として、

米北東部のラストベルト(五大湖周辺の重工業地帯)や、中西部の住民には、ほとんどなじみがない。米海空軍、海兵隊の元軍人を除き、「日本はどこ?」の問いに、地図上でフィリピンを指さす人間も少なくないと聞く。

実際、ヘグセス米国防長官は、長官就任直前の2025年1月、公の場でASEAN(東南アジア諸国連合)について聞かれ、「何カ国か知らないが、日本、韓国、豪州は同盟国だ」と珍回答した。

質問した民主党議員はあきれ、「少しは勉強すべきでは……」とたしなめる一幕もあった。

ペンタゴン(米国防総省)のトップですら、国際情勢・地理の知識はこの程度である。

トランプ氏は岩盤支持層に対し、「アメリカを搾取してきた外国には、同盟国・友好国など無関係で、強く出るぞ」とアピールしたいのだろう。

近隣国を標的にする理由として、貿易赤字や移民・難民の流入、違法薬物など問題山積の事情もあるが、

同時に「国民がイメージしやすい」という点も重視したと考えられる。

これらを考えると、カナダやメキシコなど近隣国への難癖は、モンロー主義というよりも、「岩盤支持層へのパフォーマンス」という案外単純なものなのかもしれない。

■ 西半球に閉じこもり繁栄を謳歌するシナリオには無理がある

トランプ氏は第1次政権時(2017〜2021年)から、モンロー主義を賛美する言動を繰り返していたが、西半球に閉じこもるという19世紀的発想で、果たしてMAGA(Make America Great Again:アメリカを再び偉大な国に)を達成できるのだろうか。

その一方でトランプ政権は、「最大の競争相手は中国」と断言。

ウクライナ戦争を早く片付け、ウクライナに対するアメリカの軍事支援を減らしたい考えだ。

欧州の安全はNATO(北大西洋条約機構)の欧州加盟国に任せて、対中戦略に専念したいと強調する。

仮にトランプ氏が真剣に「ヤルタ2.0」を目指せば、MAGAとの間に大きな矛盾が生じかねない。

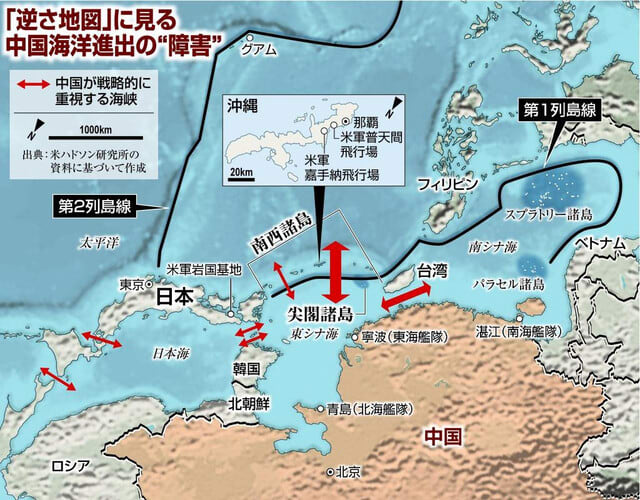

世界経済の成長センターは、今後数十年にわたりインド太平洋であることに異論はないだろうが、「ヤルタ2.0」に指向すると、この地域は中国の勢力圏となるからだ。

現在アメリカは、同地域に数多くの同盟国・友好国を持ち、多数の軍事基地を置き、強大な海軍力で覇権を維持する。この絶好のポジションを簡単に手放し、西半球に閉じこもり繁栄を謳歌するというモンロー主義回帰のシナリオには無理がある。

インド太平洋の支配権を握った中国が国力を急激に上げ、今度は逆に経済的・軍事的圧力をアメリカにかける可能性も捨て切れない。

中国海軍は少なくとも西太平洋の制海権を押さえ、米領グアムはもちろん、ハワイ州の割譲さえ迫りかねない。

『データブック オブ・ザ・ワールド(2025年版)』(二宮書店)によれば、インド太平洋(中国を除く)の人口は約29億人(2023年)で、国内総所得(GNI:国内総生産=GDPに海外出稼ぎの送金額などを追加)は約16兆ドル(約2400兆円/2022年)に及ぶ。

対して、アメリカを除く南北米大陸の人口は約7億人(同)、GNIは約8兆ドル(約1200兆円/2022年)。

両者の差は人口で4倍強、GNIで2倍もある。

IMF(国際通貨基金)などの推計では、2025〜2030年の経済成長は、インドが年率6〜7%、ベトナム、フィリピン、インドネシアなども5%前後と旺盛で、2030〜2050年も堅調に推移し、人口も着実に増加すると見られている。

特にインドは、2050年までに経済規模でアメリカを抜くとの予測もあり、世界経済の成長センターの地位は当分盤石のようだ。

一方、ラテンアメリカは、2020年代を通じて経済成長率は2〜3%と低調の予測で、その後も高成長は難しいとの見方が強い。

人口の伸びも鈍化傾向で、同地域の2大大国、メキシコとブラジルが高齢化に直面し、労働人口の逼迫が経済成長にブレーキをかける恐れもある。

これらを踏まえれば、少なくともアメリカがインド太平洋を手放すような「ヤルタ2,0」は考えられない。

■ 中南米に控える強敵のキューバとブラジルはアメリカに従うのか?

「ヤルタ2.0」に従い、アメリカがラテンアメリカの“支配”に乗り出そうとしても、実際はそう簡単にはいかないだろう。

まず、この地域にはキューバやベネズエラ、ニカラグアの反米強硬派“三羽がらす”が存在し、これらを屈服させるのは至難の業と言える。

特にキューバについては、1962年のキューバ危機の際、旧ソ連がキューバに核ミサイルを配備しない代わりに、アメリカはキューバに軍事侵攻しないという密約を交わし、現在のロシアに継承されていると言われる。

またかつてのモンロー主義で、アメリカは多国籍企業や軍事力を駆使してラテンアメリカを半植民地とした。

共産革命を警戒して親米右派の軍事政権を積極的に支援し、それらの国々の国民を抑圧し続けた過去を持つ。

こうした体制は冷戦終結まで続き、その反動から現在でもこの地域では反米の左派政権が国民の支持を集める。

さらに南米の地域大国を目指すブラジルが、果たしてアメリカの国家戦略に従うかは未知数だ。

ブラジルは人口約2億1100万人(2023年)、GNI約1兆9000億ドル(約285兆円、2022年)で経済力では世界9位に位置する南米最大の経済大国だ。

地下資源や農産物、森林資源も豊富でかなりの産物で自給自足が可能なばかりか、実はいまフランスの協力を得ながら自力で原子力潜水艦の建造に挑み、軍事力も南米一を誇る。

このブラジルが、「ヤルタ2.0」で乗り込んで来たアメリカに服従するとは到底思えない。

これらを考えると、欧米メディアが深読みする「ヤルタ2.0」は、アメリカにとっては中国の封じ込めどころか、「敵に塩を送る」以上の愚策だ。

MAGAの達成は遠のき、経済力や世界的な影響力も急速に落とす可能性が高い。

海千山千のプーチン氏と停戦交渉という名の「ビッグ・ディール」を始めたトランプ氏の胸中やいかに。

深川 孝行

深川 孝行のプロフィール

(ふかがわ・たかゆき)昭和37(1962)年9月生まれ、東京下町生まれ、下町育ち。

法政大学文学部地理学科卒業後、防衛関連雑誌編集記者を経て、ビジネス雑誌記者(運輸・物流、電機・通信、テーマパーク、エネルギー業界を担当)。

副編集長を経験した後、防衛関連雑誌編集長、経済雑誌編集長などを歴任した後、フリーに。

現在複数のWebマガジンで国際情勢、安全保障、軍事、エネルギー、物流関連の記事を執筆するほか、ミリタリー誌「丸」(潮書房光人新社)でも連載。2000年に日本大学生産工学部で国際法の非常勤講師。

著書に『20世紀の戦争』(朝日ソノラマ/共著)、『データベース戦争の研究Ⅰ/Ⅱ』『湾岸戦争』(以上潮書房光人新社/共著)、『自衛隊のことがマンガで3時間でわかる本』(明日香出版)

などがある。