マーカス・デュ・ソートイ

『素数の音楽』

[原題:The Music of the Primes]

冨永星(訳)

新潮社

2013

Heard melodies are sweet, but those unheard

Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on;

Not to the sensual ear, but, more endear'd,

Pipe to the spirit ditties of no tone:

(John Keats 'Ode on a Grecian Urn', ll.11-14)

聞こえる調べは甘美だが、聞こえぬ調べは

なお甘美である。故に優しき笛の音よ、その調べを奏でるのだ。

願わくは感覚としての耳にではなく、精神のうちに、

いとしい旋律なき調べを届けたまわんことを。

かつて「NHK人間講座」という番組があった。

各界で活躍をみせておられる方々が順番に講師を務めるという趣旨で、美術関連でいえば森村泰昌氏(2002年2月-3月 「超・美術鑑賞術」)や千住博氏(2003年10月-11月 「美は時を越える」)らも担当されたことがある。

いまではもう削除されてしまったようだが、以前YouTubeでみていたお気に入りの動画が、同じく同番組で講師を務められていた数学者・藤原正彦氏の講義シリーズであった。

毎回、ガロアやラマヌジャン、ワイルズといった古今東西の偉大な数学者をひとりずつ取り上げ、その業績と生き様を振り返るという内容。

純粋に数学の〈美〉を求める彼らの生き方は、藤原氏独特のユーモアあふれる語り口が添えられたことで、より一層魅力を増して映った。

同シリーズの放送回の原稿に加筆したものが、現在文春文庫の『天才の栄光と挫折―数学者列伝』に収められている。

藤原氏の著書では『遥かなるケンブリッジ―一数学者のイギリス』と並んで、個人的にお気に入りの一冊といえるかもしれない。

これら藤原氏の〈講義〉でもたびたび言及される偉大な数学者たちも次々に登場するのが、今回紹介する一冊、マーカス・デュ・ソートイ著『素数の音楽』である。

オックスフォード大学の数学教授が一般の読者向けに書いたこのノン・フィクションでは、〈素数〉をめぐる歴史が語られる。

ちょうど一口に〈文学〉といってもいろいろなジャンルがあるように、〈数学〉の扱う領域もまた、当然ひとつではない。

そのなかで、数学の歴史において、〈素数〉をめぐる研究史は常にメインストリームであったといってもいいだろう。

さながら、西洋文学の王道が長らく〈詩〉であったように。

そして素数という〈一級河川〉は、未だ証明されていないリーマン予想に象徴されるように、なお絶えることなく流れ続けている。

この〈急流〉に飲み込まれた才能ある数学者は数知れず。

しかしそれでいて、セイレーンが岩礁から船人を誘惑するかのごとく、素数の謎は多くの人々を魅了し続けている。

一見、〈無秩序〉に並ぶ素数。

本書で取り扱われているのは、こうした素数の背後に「あるはず」と数学者が信じて探し求め続けた、素数の〈秩序〉をめぐる歴史である。

リーマン予想成立までの歴史を簡潔にまとめている箇所を引用しよう。

エウクレイデスは、素数はどこまでいってもつきることがないという事実を証明した。

ガウスは、素数が、ちょうどコインの投げ上げで決まるようにでたらめに現れるだろうと予測した。

リーマンがワームホールをくぐって入った虚の世界[注:虚数のこと]では、素数は音楽になった。

そこでは、ひとつひとつのゼロ点が音を奏でていた。

こうして素数探究の旅は、リーマンの宝の地図を解釈し、ゼロ点の位置を確定する作業へと変わった。

リーマンは秘密の公式を駆使して、素数がでたらめに現れるらしいのに対して、地図上のゼロ点が実に秩序だっていることをつきとめた。

ゼロ点は、でたらめに点在するどころか、一直線上に並んでいた。

あまり遠くまで見通すことができず、常に直線状に並んでいるとは断言できなかったが、リーマンは、並んでいると信じた。

こうしてリーマン予想が生まれた。 (604頁)

ガウスは、素数が、ちょうどコインの投げ上げで決まるようにでたらめに現れるだろうと予測した。

リーマンがワームホールをくぐって入った虚の世界[注:虚数のこと]では、素数は音楽になった。

そこでは、ひとつひとつのゼロ点が音を奏でていた。

こうして素数探究の旅は、リーマンの宝の地図を解釈し、ゼロ点の位置を確定する作業へと変わった。

リーマンは秘密の公式を駆使して、素数がでたらめに現れるらしいのに対して、地図上のゼロ点が実に秩序だっていることをつきとめた。

ゼロ点は、でたらめに点在するどころか、一直線上に並んでいた。

あまり遠くまで見通すことができず、常に直線状に並んでいるとは断言できなかったが、リーマンは、並んでいると信じた。

こうしてリーマン予想が生まれた。 (604頁)

『素数の音楽』というタイトルからも窺われるように、本書では素数の奏でる〈聞こえぬ調べ〉に耳を澄ませた数学者たちの歴史が語られる。

そして、冒頭に引用したキーツの詩ではないが、こうした〈聞こえぬ調べ〉ほど〈甘美〉なるものはない。

当然、数学の歴史を数式なしで語るのは至難なことである。

実際に本書では、数学の発展に大きく寄与した定理や証明が文中でいくつか扱われている。

しかし数式の示すものが具体的にわからずとも、本書の魅力は決して減じない。

〈聞こえる調べ〉は聞く人を選ぶとしても、〈聞こえぬ調べ〉は聞く人を選ばないのである。

433頁に、英国の数学者ハーディーの次の言葉が載っている。

「本当の」数学者による「本当の」数学、フェルマーやオイラーやガウスやアーベルやリーマンの数学は、ほとんどすべてが「役に立たない」(「純粋」数学だけでなく「応用」数学についてもそういえる)。

いかに天才的な数学の専門家であっても、その業績が「有用」だといって己の生涯を正当化することはできないのだ。

いかに天才的な数学の専門家であっても、その業績が「有用」だといって己の生涯を正当化することはできないのだ。

現代ではクレジットカードのセキュリティー問題をはじめとして、数学が〈有用〉な方面と結びつけられることが多くなってきている。

しかしやはり、とりわけ過去によくみられたような、〈役に立たない〉数学研究の追及ほど、ロマンに満ちたものはない。

〈役に立つ〉ものはいずれ〈不要〉になる。

しかしもとより〈役に立たない〉ものは、決して価値が薄れない。

498頁では『失われた時を求めて』より、プルーストの次の言葉が引用されている。

真の発見の旅は、新たな風景を捜すことではなく、新たな視点を獲得することにある。

リーマン予想が証明されたときに開かれる新たな地平が楽しみである。

さて、本ブログは一応美術関連のものなので、美術の話もしておこう。

とはいえ、何について書くか。

『不思議の国のアリス』の著者ルイス・キャロル(本名:チャールズ・ラトウィッジ・ドジスン)がオックスフォード大学の数学講師であったことは有名である。

実際、彼の名は『素数の音楽』でも何度か言及されている。

〈画家と数学(者)〉との関わりということで、挿絵画家テニエルの話をしはじめると、また長くなりそうだ。

それでは、岩波文庫の『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記 (下)』におさめられている、ルネサンスの〈万能人〉(Homo universalis [参考]) レオナルドの〈数学〉論(24-25頁)から二つを引用して締めたい。

・数学者でないものには、私の原理は読めない。

・比例は単に数および量のなかに見出されるのみでなく、さらに音、重量、時間および位置その他あらゆる可能性(ポテンシア)の中にもあるはずだ。

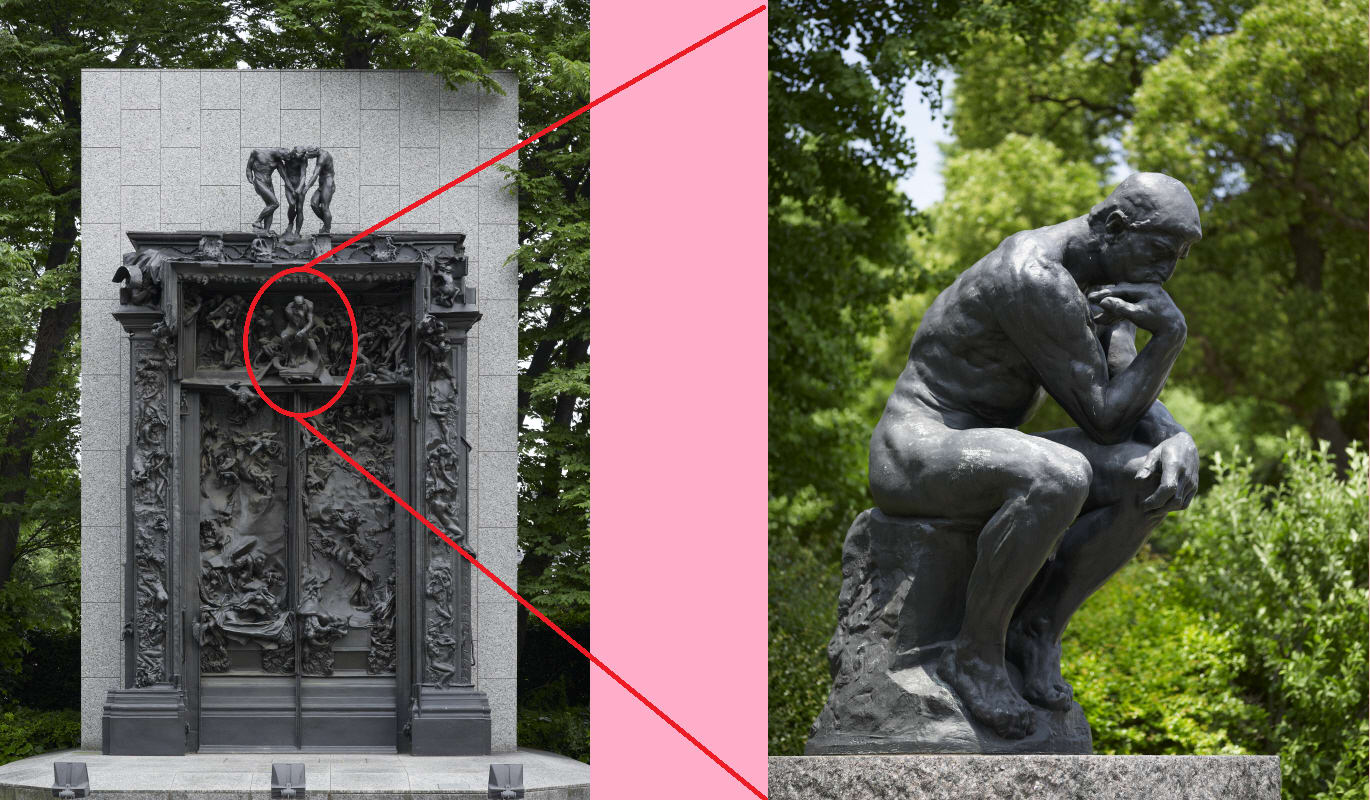

ここでいう〈原理〉のひとつのあらわれが、有名な《ウィトルウィウス的人体図》であろう。[下図参照]

また数学と芸術との関連については、こちらのWikipediaページも参照されたい。

『素数の音楽』。

名著といってよいだろう。

〈聞こえぬ調べ〉に耳を傾けたいという方には、ぜひ一読をお勧めする。