北海道立アイヌ総合センター。札幌市中央区北2条西7丁目。

2022年6月23日(木)。

北海道立道民活動センター(かでる2・7)ビルの7階にある。モエレ沼公園のモエレ山に登ったあと、北大総合博物館を見学するため札幌の中心へ向かった。北大には観光客用の駐車場がないので、旅行前に「障害者手帳で行こう」で近辺を探すと大通公園近くの北一条西5丁目に半額割引の駐車場があった。駐車場には10時5分に着き13時2分に出て、780円だった。そこから地下鉄を利用してもよかったが、徒歩経路上に北大植物園や道立アイヌ総合センターもあったので歩くことにした。

地上に出ると数分で北大植物園に隣接して道庁関係の団体が多数入居している道民活動センタービルに着き、エレベーターで7階に昇った。

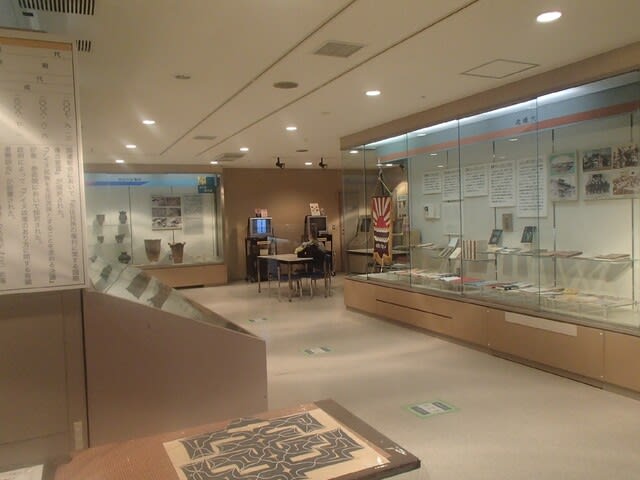

北海道立アイヌ総合センターは、アイヌ民族の歴史認識を深めることや文化の伝承、保存の促進を図ることなどを目的に設置された。北海道に居住するアイヌ民族による組織「社団法人北海道アイヌ協会」が指定管理者である。センター内には資料展示室、図書情報資料室、保存実習室があり、アイヌ民族の歴史や生活用具、図書資料等を見ることができる。

アイヌ文様の刺繡。

縄文時代晩期の亀ヶ岡式土器の文様と類似している。

10分近く見学して、北大植物園の前を通って北大へ向かった。

北海道大学植物園。北方民族資料室が閉館中だったので入館しなかった。

クラーク胸像。札幌市北区北9条西7丁目。

北海道立アイヌ総合センターを見学後、北大総合博物館の見学と学食でスープカレーを食べようと、北大植物園の前を通り、JRの線路下を抜けて、北大構内に入った。北大総合博物館の方へ向かうと小さいクラーク像があった。北大はポプラ並木を見るために1973年頃に来て2回目だ。博物館は考古資料を見るため。

クラーク胸像の正式名称は「ウィリアム.S.クラーク胸像」。北海道大学構内、中央ローン北西角(古河記念講堂前)に設置されている。

初代の像は田嶼碩朗の制作で1926年(大正15年)5月14日に建立されたが、太平洋戦争中の1943年(昭和18年)6月に、金属類回収令によって供出された。

現存するのは二代目の像である。田嶼が1946年(昭和21年)に死去した後、田嶼が制作した石膏原型(2016年現在、札幌独立キリスト教会に保存されている)を使用し、加藤顕清の監修で再鋳造して、1948年(昭和23年)10月に建立した。

戦前の北大農学部の歴史は、1872年(明治5年)、東京に開拓使仮学校が設立されたときに始まる。1875年札幌に仮学校が東京から移転し、同年札幌学校と改称した。1876年、札幌学校は札幌農学校と改称。札幌農学校の初代教頭(事実上の校長)にはマサチューセッツ農科大学学長のウィリアム・スミス・クラークが招かれた。1907年、札幌農学校は東北帝国大学農科大学に改称した。1918年(大正7年)、北海道帝国大学設置。同時に東北帝国大学農科大学が東北帝国大学から分離され、北海道帝国大学に移管された。1919年北海道帝国大学農科大学は北海道帝国大学農学部に改組された。

古河記念講堂。登録有形文化財。

1909年(明治42年) 11月24日に竣工した建物。当時は、東北帝国大学農科大学の校舎であった。文科省技師の新山平四郎が設計。

全体的にフランス・ルネサンス風にまとめられており、建物の各部に華麗な意匠が見られる。しかし外壁が下見板張りであったり、主棟が切妻造りになっているなどフランス・ルネサンス方式には見られない特徴が見られ、様々な特徴を雑多に組み合わせたアメリカン・ヴィクトリアン様式であるともいわれている。

古河記念講堂。

中央に入り口があり、左右に翼部が伸びている構造を持つ。中央部にかつて時鐘が取り付けられていた小塔が設けられている。林学教室だったことから随所に「林」という文字が施されている。玄関中扉の欄干に「林」の文字がデザインされている。

古河家寄付記念事業の寄付金によって建てられた教室の中で、唯一現存している建物である。足尾銅山で利益を上げていた古河財閥が足尾鉱山鉱毒事件の償いの意味を含めて寄贈した。

現在は文学研究科の校舎として使用しているため、内部に入れるのは北大関係者のみとなっている。

北大生協中央食堂。11時ごろに着いた。

スープカレー。470円。スープカレーは食べログで探してみたが高い。具材に高いものを使えば高くなるということなので、試食程度で充分だと判断した。