県史跡・猪苗代城跡。福島県猪苗代町古城跡。

2024年5月29日(水)。

猪苗代町の道の駅「猪苗代」で起床。磐梯町の慧日寺跡の資料館が9時からなので、道の駅近くにある猪苗代城跡を見学することにしていた。数年前に、南奥州での伊達政宗の事績をネットで見ていた時、猪苗代氏が出てきて調べたことがあって興味を持っていたこともある。亀ヶ城公園から登城できると思っていたので、公園駐車場の奥に駐車した。

雨後の会津の早朝はひどく寒かったので、上着を重ね着して歩き出した。グランドゴルフでもやるような服装で散歩する町民らしい老男女を10人ほど見かけた。登城口が見つからず、丘の西側を北端まで歩ききって、両側に丘を見上げる狭い谷のような歩道(堀切跡)を東へ登っていくと城への登り道があり、登り切ると本丸広場に出た。

本丸・二の郭・野口英世の首像などを見学し終えて、駐車場に戻り、公園から出て城跡の東側を100mほど北へ進むと、大手口多門櫓台石垣下の正式な登城口と駐車場があり、登城口を間違えていたことに気づいた。設置された案内板などを見て、慧日寺跡へ向かった。

猪苗代城大手口多門櫓台石垣。

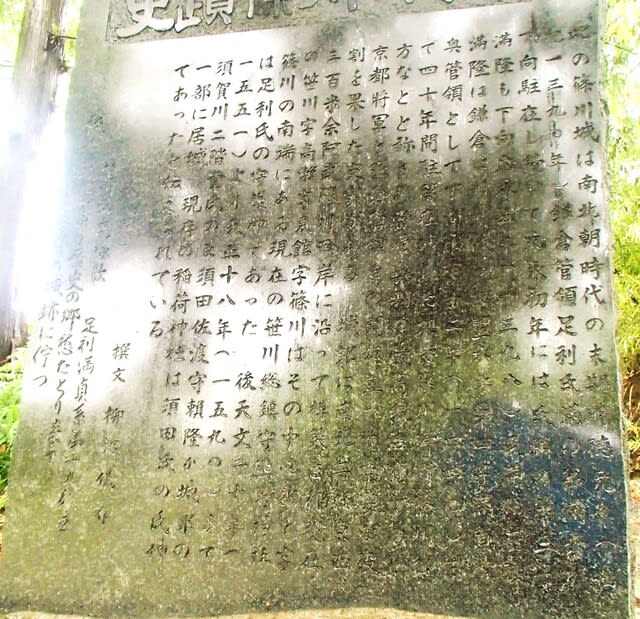

猪苗代城は、磐梯山南麓の猪苗代湖北岸の沖積地へ突出した赤埴火山体(古期-30万年前以降)の火山性泥流堆積物で構成されるの南北に長い馬ノ背状の細長い小丘陵を利用して築かれた平山城で、中世この地を支配した猪苗代氏代々の居城であった。

猪苗代氏は、奥州征伐の論功行賞によって源頼朝から会津四郡を与えられたとされる桓武平氏三浦一族の佐原義連の孫経連を初代とする。

北に鶴峰城跡(標高555m)、南に猪苗代城跡(標高551m)が尾根を東西に分断する掘切を境として、並立している。

築城年代については一般に建久2年(1191)といわれているが、城跡の構造や出土遺物、文書等の猪苗代氏に関する記事から、現時点では南北朝から室町期にかけて築城されたものと考えられている。

戊辰戦争によって城の建物等は焼失してしまったが、今ではお城山公園と呼ばれて町民の憩いの場になっている。頂上に米国アラメダ海軍航空隊基地協会より日米友好の証として寄贈された野口英世の胸像がある。

猪苗代城は、南北250m、東西200m、比高差30mの規模をもつ。現在は、本丸・二ノ郭・帯郭・石垣・土塁・空堀が残り、保存状態が比較的良好である。構造は、丘の最上部の平坦地が本丸で周囲は土塁で囲まれており、その南側の一段下がったところが二ノ郭、さらに南に下ったところに南帯郭、本丸北と西の一段下った箇所に北帯郭と西帯郭がある。

大手口は城の東麓部分で、ここには石垣を利用した巨大な枡形虎口が造られている。なお、この大手口の石垣は穴太積という技法が用いられていることから、蒲生氏によって造営されたと思われる。

隣接する鶴峰城跡は、文献から猪苗代氏代々の隠居城と伝えられているが、当初は亀ヶ城の分郭として機能していたものと考えられ、その後近世初頭に猪苗代城跡が大改修を受けたのに対して手が加えられなかったため、柵列や石積虎口など戦国末期の古い段階の遺構が残されている。

本丸広場。

東門跡。

猪苗代城本丸。

雁木。

二ノ廓。野口英世像。

二ノ郭櫓門東側石垣。

二ノ郭櫓門西側石垣。

二ノ郭櫓門跡。左奥は本丸への石段。

野口英世銅像。

二之郭の野口英世像裏側から本丸方向。

二之郭の野口英世像裏側から南帯郭および猪苗代湖方向。

本丸隅櫓台石垣。

南帯郭。

南帯郭から猪苗代湖方向。

南帯郭から西側へ下る。

西側下の庭園。

公園駐車場近くにある旧山内家住宅。

旧山内家住宅付近から見上げる猪苗代城跡。

猪苗代氏は、佐原盛連の長子で佐原光盛(蘆名氏の祖)の兄・猪苗代経連が鎌倉時代中期に陸奥国耶麻郡猪苗代を本貫とし、猪苗代氏を称したのを始まりとする。会津盆地を治めていた本家の蘆名氏からは独立の傾向が強く、蘆名氏の重臣でありながら室町時代から戦国時代にかけて、たびたび合戦をしている。猪苗代経元の代で後継がなく、蘆名氏から養子として盛清を迎えている。

猪苗代盛清の子・猪苗代盛国は、天正13年(1585年)、嫡男・盛胤に家督を譲って隠居したが、後妻の息子・宗国を溺愛し、後妻の讒言に乗って盛胤を廃嫡しようと画策。盛胤に譲ったはずの猪苗代城ごと伊達氏に寝返って、その軍勢を招き入れ、摺上原(すりあげはら)の戦いでの蘆名氏惨敗の原因を作った。

摺上原の戦いとは、1589年7月17日(天正17年旧暦6月5日)に、磐梯山裾野の摺上原(福島県磐梯町・猪苗代町)で行われた出羽米沢の伊達政宗軍と会津の蘆名義広軍との合戦で、伊達政宗が勝利して南奥州の覇権を確立した戦いである。

旧暦6月1日、今まで態度を明確にしていなかった猪苗代盛国が遂に政宗に恭順した。この時、蘆名軍は佐竹や二階堂ら諸氏の軍が合流して2万近くに増大していた。ところが盛国が離反した事で政宗は直接、黒川城(のちの会津若松城)に迫る事が可能になった。しかも政宗は米沢城から別働隊を米沢街道沿いに南下させて黒川城に迫らせた。こうなると蘆名家は東と北の両方面から敵に迫られる事になる。蘆名軍はやむなく黒川城に撤退した。政宗は6月4日猪苗代に入った。一方、蘆名義広は4日の夕方須賀川から黒川城に戻った。

6月5日、蘆名勢は猪苗代湖の方に東進してきた。伊達勢は先手猪苗代盛国、二番片倉景綱、三番伊達成実、四番白石宗実、五番旗本、六番浜田景隆、左手大内定綱、右手片平親綱という陣立てでこれに対抗した。伊達勢の進撃をみた蘆名勢は、引き返して北方の山麓の摺上原に向かった。

敵勢に崩された先手と二番に代わって三番・四番の円居が真一文字に突進したが、義広の旗本に退けられた。こうして旗本同士の戦いとなったころ、風が西から東に変わって形勢は逆転した。退却した蘆名勢の多くは日橋川で溺死した。猪苗代盛国が橋を落としておいたからである。この合戦で討取った蘆名勢は馬上300騎、野伏をあわせて2千余にのぼった。10日の夜、義広は黒川城をすてて白河に逃走し、のちに実家の佐竹家にもどった。

伊達政宗は6月11日に黒川城に入城した。蘆名家累代の領地である哀津・大沼・河沼・耶摩の四郡などが政宗の支配下に入った。母と夫人も米沢から黒川城に移り、伊達政宗は黒川城(のちの会津若松城)を本拠とした。

伊達政宗が豊臣秀吉により領地替えとなると、猪苗代氏の領地も替えられて、約400年に及ぶ猪苗代氏の支配が終焉した。猪苗代氏は幕末まで仙台藩士として伊達家に仕えた。

近世初期の会津領主は蒲生氏郷、上杉景勝、蒲生秀行、蒲生忠郷、加藤嘉明、加藤明成と続く。猪苗代城は会津領の重要拠点として、江戸幕府の一国一城令発布後も例外として存続が認められ、それぞれの家中の有力家臣が城代として置かれた。

寛永20年(1643年)に保科正之が会津藩主となると、猪苗代城には引き続き城代が置かれ、また、正之の死後はその墓所(正之は城の北、土津神社に葬られた)の守護という重要な役目も担った。

慶応4年の戊辰戦争の際、母成峠の戦いで西軍(薩摩藩・長州藩など)が東軍(会津藩・新撰組など)を破って、会津領へ侵入すると、当時の城代・高橋権大夫は城を焼き払って若松へ撤退し、建物は全て失われ、ここに猪苗代城の城としての役割は終わった。

戊辰戦争後、猪苗代城跡地は荒廃したままの状態だったが、明治38年に町内の有志が公園として整備した。野口英世は幼少時代に城跡でたびたび友人と遊んだという。