続日本100名城・国史跡・向羽黒山城(むかいはぐろやまじょう)跡。福島県会津美里町船場。

2024年5月29日(水)。

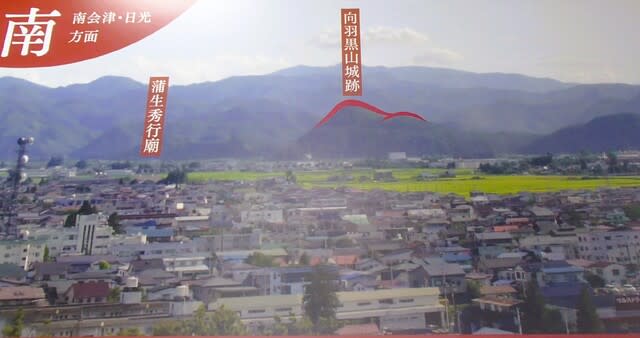

会津若松城見学後、最上階の展望室から見た、南の向羽黒山城跡へ向かった。道路を南進して城山の西麓に差し掛かると会津本郷陶磁器会館兼会津美里町観光案内施設「本郷インフォメーションセンター」があったので、駐車場に車を停めて受付へ行った。ここでは、向羽黒山城見学の案内所で詳細なパンフレットや資料を入手した。どこが車道の入城口かと尋ねると、道路反対側の和菓子屋横が城を巡る車道の入口なので、道なりに登れば、岩崎山最高点にある一曲輪直下の駐車場に着くということだった。

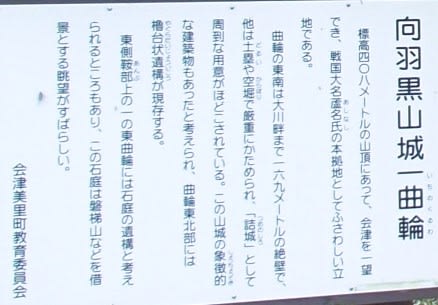

駐車場に着き、案内板の地点から登っていった。途中には「堀と土塁」が残っていた。入口から5分ほどで一曲輪に着いた。

一曲輪は実城(本丸)だが削平された平場は幅が狭い。

一曲輪から会津若松城方向への眺望。ほとんど見えない。

一曲輪から会津盆地の眺望。

お茶屋場曲輪から会津若松城方向への眺望。

向羽黒山城は、永禄11年(1568年)に蘆名盛氏により、白鳳三山の一つ羽黒山の奥に面して向羽黒山とも称した最高峰・岩崎山に築かれた。城の規模は、東西1.4km、南北1.5km、面積は50haである。東を流れる阿賀川や東部分の崖などの天然の要害に加えて土塁や堀などの防御施設がいたるところに造営されている。

岩崎山山頂の本丸(実城)跡を中心に現在公園となっている二の丸跡、三の丸跡、伝盛氏屋敷跡などの郭をはじめ、竪堀や空堀、虎口、石塁の跡などの戦国山城の名残が城跡内各所に残されている。城の東側直下を阿賀川が流れており、さらには会津盆地一円を望むことができる。

会津の戦国大名葦名氏の全盛期を築いた16代盛氏は、度重なる戦いで新潟県東部から会津地方全域、中通り地方のほとんどを従え、百万石の会津太守と謳われ葦名家中興の祖と呼ばれる。

向羽黒山城に隠居した盛氏は死ぬまでここに住んで蘆名氏の政務を見た。天正17年(1589年)、蘆名氏は摺上原の戦いで伊達政宗に敗れて滅亡するも城は存続し、会津領主となった政宗や蒲生氏郷、上杉景勝も詰の城として使用していた。慶長6年(1601年)、関ヶ原の戦いで上杉氏の従う西軍は敗北し、上杉氏も所領を転封されることに伴い、廃城となった。

向羽黒山城に歴史を読み解く−日本屈指の山城の魅力− 千田嘉博

福島県会津美里町にそびえる向羽黒山城は、東北屈指の戦国の名城である。この城を築いた蘆名氏の先祖は、鎌倉時代に神奈川県横須賀市周辺を本拠にした三浦氏で、1189年(文治5)に起きた奥州合戦の戦功によって会津に領地を得た。その後三浦氏は蘆名氏を名乗って代々この地域を治め、戦国時代の1541年(天文10)に当主になった盛氏は黒川城(後の会津若松城)を居城に領域を押し広げた。

そして盛氏は黒川城から阿賀川を挟んで南西6kmほどにある向羽黒山(岩崎山)に1561年(永禄4)から新城を築きはじめた。これが向羽黒山城で1568年(永禄11)に完成したと伝えられる。黒川城と向羽黒山城は今でもお互いを見通すことができる。もともとの城であった黒川城は「公」の政治拠点の役割を果たし、一方の向羽黒山城は蘆名氏の「私」の城であり、強力な軍事拠点としての役割をもった。

蘆名氏のような戦国大名の公・私の城の使い分けは、上杉謙信の城でも確認できる。公的な政庁が新潟県上越市の館城「御館」(おたて)で、謙信の私的な本拠が同じく上越市にあった山城の春日山城だった。そして時代は山城を中心として動いていった。向羽黒山城が戦国後期の蘆名氏の実質的な本拠だったと考えてよい。

向羽黒山城は南北800m×東西600mにわたって壮大な山城跡がほぼ完全に残る。現地を訪ねてまず驚くのは、おびただしい曲輪の数である。山中を覆い尽した曲輪群は、その多くが武家屋敷だったと思われる。こうした城のつくりは、蘆名氏のもとに広く地域の武士たちが集まったのを証明する。だからこの城の広大さは、まさに戦国期の蘆名氏の圧倒的な力を物語っている。蘆名氏は伊達政宗と東北の覇者の座をかけて争い最終的に敗れたが、城づくりでは同時期の政宗を上回ったといえよう。

山頂にある「一曲輪」はその周囲に曲輪に沿って延びる横堀をめぐらし、東側から入る大手ルートに3つの枡形を備えた。枡形は道の屈曲と広場とを組み合わせた出入り口を呼ぶ。1576年(天正4)から織田信長が築いた安土城の山上の大手門・黒鉄門は、初期の外枡形の指標であり、L形に石垣を張り出した形状は、大阪府の豊臣大坂城、熊本県の熊本城などその後の近世城郭に受け継がれていった。

それに対して向羽黒山城の「一曲輪」東側に見られる3連続枡形は、近世城郭に見られる定形的な外枡形と形態が異なっていて、蘆名氏が独自に生み出した守りの工夫と考えられる。このように蘆名氏の築城の独自性を確認できるのも、向羽黒山城の歴史的価値が高い理由である。「一曲輪」から北に向いた斜面につづく城道を含む「西上段曲輪群」は要所を堀で守り、また城道西側の斜面には100mにも達した竪堀で防衛した。

こうした城道の守り方はたいへんすぐれていて、尾根を平らに削ってつくり出した曲輪だけでなく、山の斜面に守りの空間を拡張する機能的な防御を実現していた。「一曲輪」と「二曲輪」間の斜面をつないで守る「西上段曲輪群」があることで、それぞれ中心的な役割を果たした「一曲輪」と「二曲輪」の連携を高められた。さらに敵が「一曲輪」と「二曲輪」間の斜面を突き、両者を分断して個別に攻める「中入り」の戦術を効果的に阻止した。

「西上段曲輪群」のなかを通る城道は斜面を屈曲しながら延びたので、それぞれの屈曲が枡形のように機能した。「一曲輪」への城道を敵が攻め上るのはきわめて困難だったに違いない。そして向羽黒山城のすばらしさは、蘆名氏が守りの工夫をこらした歴史的な城道を、自分自身で実際に体感できる点にもある。この城道は戦国の山城の精緻さを感じ、道を曲がるたびに多方向から弓矢や鉄砲の玉が飛んでくるのを想像させる「討死」ポイントである。ぜひ「一曲輪」に到達することだけではなく、途中の道で体感できるリアルな戦国の歴史を楽しんでほしい。

山の中腹にある「二曲輪」は、上下3段の曲輪で構成した大型曲輪で、蘆名氏の当主が向羽黒山城に入城した際に使用した屋敷を構えた可能性が高い。そしてこの推測を裏付けるように「二曲輪」を起点にして西側斜面に「一曲輪」周辺をも上回る圧巻の防御施設群が展開する。まず「二曲輪」西側には長大な横堀をめぐらしその横堀の南西側は竪堀となって斜面を駆け下る。この竪堀によって側面から回り込んで「二曲輪」に敵が迫るのを的確に阻止していた。

「二曲輪」の南西直下には斜面を掘り込み、土塁と組み合わせてつくった内枡形がある。この枡形は自然の岩も利用しているが、岩を積み上げた石垣の痕跡も認められ、本来は周囲を石垣で固めた出入り口であった可能性が高い。どのような門が建っていたのか、将来の発掘が楽しみである。

そしてこの枡形の直上には先ほど記したように「二曲輪」の段々の曲輪があったから、枡形に迫った者も、枡形内に入った者も「二曲輪」から完全に見下ろされた。城兵は全体を俯瞰しながら効果的に防戦できたので、やはりこの枡形の門も敵が突破するのはとても困難だった。ここを歩くときはぜひ「二曲輪」を見上げてみてほしい。敵が感じた絶望的な気持ちを体感できる。

「二曲輪」南西の枡形を出た先は土でつくった橋・土橋になっていて、土橋の左右にはみごとな横堀が見られる。土橋を渡りきった先も狭い通路になっていて城道が屈曲し、その先も段々に土塁で囲んだ屈曲した曲輪が連続する。この技巧的な城道の屈曲を伴う曲輪群も連続した外枡形であり、自然地形を活用しながら鮮やかな守りの工夫を達成した。

この外枡形群の途中には城道を2つのコースに分ける竪堀を配置していた。その竪堀と2手に分けた城道とを組み合わせた見事さは、向羽黒山城見どころのひとつである。城道を2つに分けたことで、城兵は片方の城道に敵が迫っても反撃ルートを確保できた。またお互いの城道がそれぞれを守り合うことも可能だった。

城道の周囲には石塁の痕跡が広範囲によく残る。この石塁は土塀の基礎であった可能性を指摘でき、向羽黒山城は軍事的な要塞というだけでなく、室町時代以来の武家儀礼を受け継いだ文化的要素を備えた戦国期拠点城郭であった。何重にも折り返した城道と重なり伸びた土塀は「二の曲輪」に屋敷を構えた蘆名氏の権威を象徴するものでもあっただろう。

「二曲輪」西側に設けた防御施設からも斜面を主要な曲輪を守る防御空間として高度に用いた向羽黒山城の独自の発想を読みとれる。この発想は「一曲輪」周辺の守り方とも共通して一貫していて、向羽黒山城のすぐれた設計の骨格が、蘆名氏時代にできあがったと考えてよいことを証明する。

ただし城内に見られる堀や枡形は、独自なものであるが横堀などの完成度はきわめて高く、一般に伝えられる1568年(永禄11)の完成とするには早すぎる。盛氏以降の盛興、盛隆、亀王丸、義広の歴代城主も改修を重ね、現在の姿は義広が伊達政宗と戦って敗れ、向羽黒山城を放棄した1589年(天正17)頃にできあがったと考えるべきだろう。

「二曲輪」の西側から南側の斜面に配置した武家屋敷群であった「西二曲輪群」の外縁にも長大な横堀が見られる。つまり向羽黒山城は「一曲輪」「二曲輪」「西二曲輪群」の3層構造で横堀をめぐらしており、全体として「一曲輪」を頂点とした階層構造をとっていた。ただし「一曲輪」は厳重な防御の頂点にあっても曲輪面積は限られたので、軍事的な機能が卓越した「詰丸」であったと位置づけられる。蘆名氏当主が入城した際に用いる館があり、その際の政務の中心になったのが「二曲輪」であったと考えられる。先に記した「二曲輪」前面の徹底した防御施設は「二曲輪」の果たした重要な役割を示唆するものである。

戦国期の大名の居城であった「戦国期拠点城郭」は1500年頃から1530年代に各地で出現しはじめた。たとえば福島県桑折町の桑折西山城は伊達稙宗が築城した。稙宗は畿内における「戦国期拠点城郭」の成立とほぼ同時期に山城へ拠点を移しており、いかに中央の情報を適確につかんでいたかがわかる。そして東北が中央の政治情勢と一体になって新しい時代へ変化していたのを示している。城の変化は東北の歴史を全国に位置づけて再評価する重要な手がかりである。中央と地方が分立しながら互いが影響し合う激動の時代に、蘆名氏の向羽黒山城はあった。

「西二曲輪群」の横堀を超えた北側に「伝盛氏屋敷」がある。ここは「一曲輪」側に巨大な堀をめぐらし背後と側面の三方に高い土塁を備えた特異なつくりになっていた。こうした半独立的な構造は、まさに蘆名盛氏が家督を譲って隠居した後に暮らした屋敷にふさわしい。発掘調査が進めば蘆名氏中興の祖とされる盛氏が暮らした武家屋敷が見つかると期待される。戦国大名蘆名氏の実像を城郭考古学の視点から捉え直すのは、大きな学術的意義をもつ。

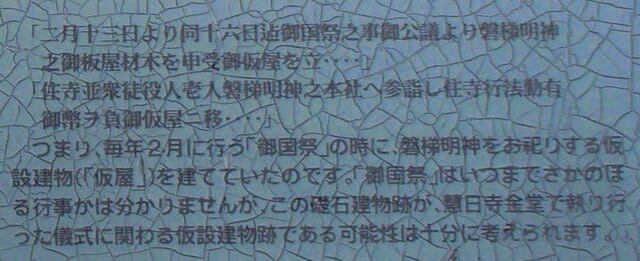

向羽黒山城の発掘調査では、これまで石を積んだ半地下式の蔵や礎石建物、石垣などが発見されていて、地表から観察される遺構だけでなく、地下に良好に遺構を埋蔵しているのを確認している。そうした地下遺構を想像しながら向羽黒山城を歩くのは楽しい。

そしてなにより向羽黒山城は全山に横堀や竪堀、土塁、城道、枡形、曲輪など、戦国屈指の技をこらした山城が壮大な大きさで残っていて、五感で歴史を感じられる。山城を歩いて訪ねるのはたいへんという方にも、向羽黒山城は安心。城の中腹まで車で上れる道があって、途中には7ヵ所の駐車場もある。一人ひとりに合ったベストの体感方法で向羽黒山城を楽しめる。

向羽黒山城の麓には向羽黒ギャラリーがあって、蘆名氏と向羽黒山城の全体像をつかめる。また近接して本郷インフォメーションセンターがあって会津本郷焼の歴史と特色を楽しく学べる。ぜひ併せて訪ねてほしい。国史跡向羽黒山城の冒険をすべてのお城ファン、歴史ファンにお勧めしたい!

伊佐須美神社。鳥居、参道、楼門。福島県会津美里町宮林。

2024年5月29日(水)。

向羽黒山城跡を見学後、16時ごろ伊佐須美神社の駐車場に着いた。この時間帯でも若干の参拝客がいる。ここに来たのは、「会津(相津)」の地名発祥の伝承に関わる神社だからである。

境内は広く、内部には鬱蒼とした社叢が広がる。社殿は2008年の火災で焼失したため、現在は仮社殿を設けたうえで再建中であり、後を覗いたら基礎しかなく驚いた。

伊佐須美神社は、会津盆地南縁の宮川沿いに鎮座する式内社(名神大社)で、陸奥国二宮・会津総鎮守・岩代国一宮である。

「会津」という地名について、第10代崇神天皇の時に派遣された四道将軍のうちの2人、北陸道を進んだ大毘古命(おおひこのみこと、大彦命)と東海道を進んだ子の建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと、武渟川別命)が行き会った地を「相津」と名づけたと地名の起源を伝える。

阿倍氏の祖である2人が国家鎮護神を祀ったのが伊佐須美神社の創祀とされる。会津地方では、古墳時代前期にはすでにヤマト王権特有の大型前方後円墳が築造されており、王権勢力の東北地方への伸長の実情を考える上で重要な要素を担う神社である。また、大毘古命・建沼河別命の後裔である阿倍氏族の分布は下野から会津を経て越後へとつながっており、何らかの歴史的背景が存在したことが指摘されている。

中田観音。弘安寺。会津美里町米田字堂ノ後。

2024年5月29日(水)。

会津美里町の中田観音、会津坂下町の立木観音、西会津町の鳥追観音は、会津ころり三観音とよばれ、ころりと苦しまずに往生できるというので参拝を念願していた。中田観音は、日時限定の予約制なので、前日に電話しようとしたら、住職の親族が危篤ということで断られたが、扉越しでもいいので、願いがかなうのかと訪れてみた。

弘安寺は、曹洞宗の寺院で、観音堂があり、一般には中田観音と呼ばれることが多い。会津ころり三観音の一つである。本尊の十一面観世音菩薩は文永11年(1274年)長者江川常俊が娘の菩提を弔うために鋳造された。寺は弘安2年(1279年)に建立され、年号をとり弘安寺と称した。

十一面観世音菩薩と2体の脇侍(地蔵菩薩、不動明王)は観音堂内に祀られており、三体とも国の重要文化財に指定されている。三体とも金銅仏で、写実的なその完成度から当時の最高傑作と言われる。

地元では「中田の観音さま」として親しまれており、細菌学者野口英世の母シカが深く信仰し毎月参篭して月参りをしていたことでも有名で、英世が大正4年(1915年)に帰国した際、母と恩師を連れ9月15日にお礼参りした写真が境内に残されている。又、会津藩主代々の祈願所であった。

16時30分頃になり、湯川村の道の駅へ向かった。