八丈島(八丈富士・三原山)と八丈小島。青ヶ島ヘリポートから。東京都青ヶ島村。

2024年12月1日(日)。

7時30分から「あおがしま屋」別棟で和朝食。半分ビュッフェスタイルだ。朝食後に宿代などを精算した。女将の夫は愛知県の三河地方の出身で、私と同年らしい。くろしお丸は先週は月・火のみ運航で、夫は八丈島からくろしお丸で今日帰るという。女性の一人客は、その往路便で帰るという。この時期は、だいたい月・火のみの運航になってしまうようだ。キャンプをするつもりもあったと言うと、以前キャンプ場で泊まり、「あおがしま屋」でも泊まった女性がいたという。船ならともかくヘリだとテントなどは運べないよね、と言うと、郵便局に送る人もいるという。

9時30分過ぎに青ヶ島ヘリポートに着くと、昨日と同様好天に恵まれて、八丈島と八丈小島がくっきりと見えていた。

青ヶ島ヘリポートに着陸する東邦航空「愛ランドシャトル」。

東邦航空「愛ランドシャトル」の八丈島空港9時55分発青ヶ島10時15分着のヘリは待合室から見ると点のような形で近付いてきた。ヘリポートに近づくと右側に回り込んでしばらく見えなくなったが、あっという間にヘリポートに着陸してきた。

着陸前に待合室のガラスドアで着陸を待っている乗客が2人いたので、私は中に入るように声をかけた。制限エリア外に決まっているからだ。ガラスドアに一番近い位置にいたので、数人が撮影するのかと思い、ドアを開けたままにしていたら、「寒い風が入ってくるからガラスドアを閉めろ」と私に注意する人物がいて、係員にアピールした。係員がガラスドアを閉めて待つように規定されていると言ったので、ドアは閉められた。事故でヘリのローターが飛んでくることもないわけではないので当然だろう。ガラスドアから着陸風景を撮影すること自体は規制されていないようで、撮影したのは私一人だけだった。

青ヶ島発は10時20分、八丈島空港着は10時40分で、ほぼ定刻どおり出発した。往路便も復路便も操縦士後方窓側であった。

青ヶ島を出たあとに、そういえばと思ってカメラを青ヶ島方向に向けて撮影した。後方に手を向けただけなので、どう映っているかは分からなかったが、うまく撮影されていた。

中央奥は尾山展望公園や大凸部などの外輪山北部で、丸山などのカルデラは見えない。中央上部の反射している人工物は取水場などの水道施設である。その下が東西に分かれた岡部地区で、建物が点在している。その下はジョウマン共同牧場の牧草地帯だろう。

青ヶ島を出て一直線に八丈島へ向かっているので、八丈小島・八丈富士・三原山は常時見えていた。八丈小島と八丈島の間は想像以上に広い。

八丈島の樫立・中之郷エリアか。

明日葉そば。八丈島空港レストラン。

1000円。それなりに美味い。羽田空港から八丈島空港に着いた11月30日にレストランのメニューサンプルを見たら島寿司と明日葉そばのセットが一番人気で2000円と書いてあったので、空港に着いて注文しようとしたら、なかった。予約で売り切れたという。島寿司が食べたかった、というと「八丈ストア」にはあるはずだという。

「バスパ」という八丈町営バスの路線バス・3温泉フリー利用できる1000円のフリー乗車券を活用するつもりで旅行前からバスの時刻表を見てシュミレーションを繰り返してきたせいで、11時22分八丈島空港バス停乗車、11時29分八丈ストアーバス停下車で、島寿司購入後、徒歩で11時51分護神バス停発に乗車し樫立温泉(ふれあいの湯)下車の行程を実行することにした。

バスに乗った途端、八丈島歴史民俗資料館が12月1日から長期休館になったという掲示に驚いた。知っていれば11月30日に見学していた。約2年後に大賀郷の「歴史民俗資料館」バス停近くに新設されるという。末吉温泉休業と同じくショックを受けた。

「八丈ストア」。三根(みつね)地区西端、八丈島空港東端近くにある。「スーパーあさぬま」より車の数が多い。内部の品ぞろえも多かった。島寿司コーナーを教えてもらって、覗いてみると松・竹・梅のように魚の種類が分かれて並んでいたので一番安い「かっぽれ」1080円を購入した。

島寿司「かっぽれ」1080円。

大里のバス停で中之郷方面行きバスを待つ間に食べた。大東島で島寿司は食べたことがあるので味は分かっていた。

天照皇大神宮。護神バス停がある交差点から見えた。

大坂トンネル手前から眺める八丈小島。

樫立温泉(ふれあいの湯)。建物前にバス停がある。

温泉の浴槽は広い。湯質も良かった。ツアー団体の客もいた。このあと、バスで大里へ。

大里の玉石垣。六方積みという手法で横長の玉石が規則正しく積み上げられている。かつて、流人が積み上げたという言い伝えが残っている。

きりがないので、適当に切り上げて、青ヶ島が見えるという中之郷温泉「やすらぎの湯」に行くことにした。13時50分過ぎに大里で乗車して14時3分ごろ「中田商店前」で下車し、海岸へ下っていった。前日の青ヶ島徒歩旅行で3万歩以上歩いていたので、荷物全部を入れたデイパックを背負って坂道を下るのはつらかった。

海岸近くから眺める青ヶ島。

「やすらぎの湯」への案内標識は一つもないが、ひたすら坂道を下ると建物があった。左に行きかけたが間違いと分かったので建物を右から左へ巻いてさらに下った。この近辺に「名号墓」というものがあった。

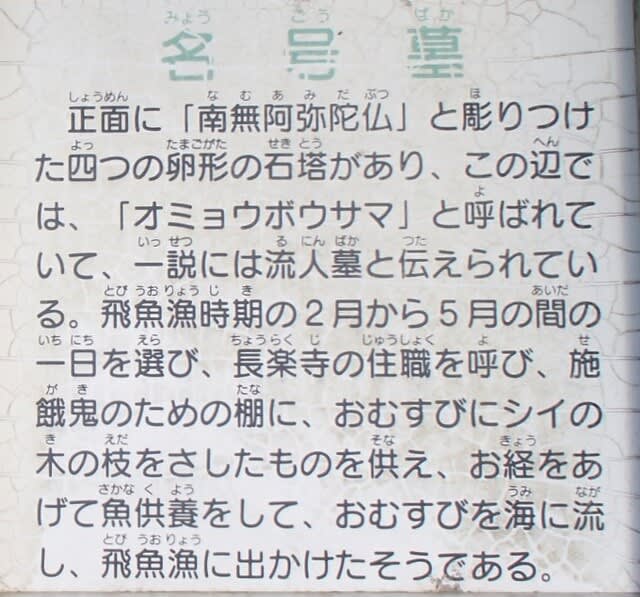

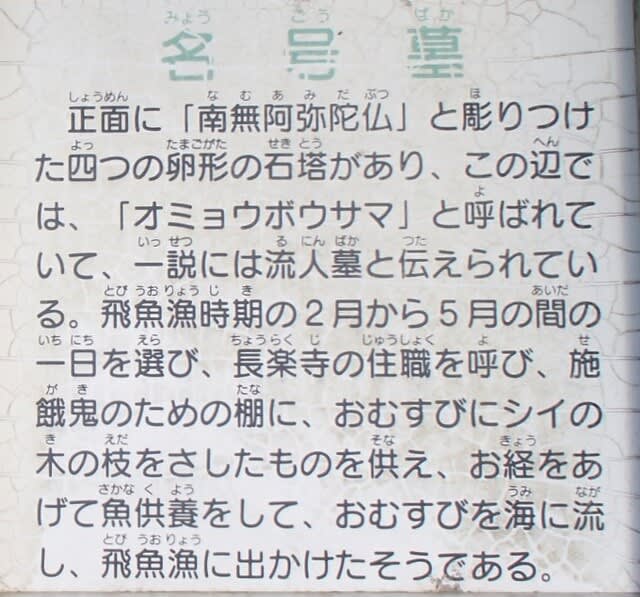

名号墓。

本日初めて史跡らしきものに出会った。

14時40分頃に中之郷温泉「やすらぎの湯」に着いた。

湯質は平凡だが、窓の外には海の中に青ヶ島が浮かんでいた。入ったときは2人程度だったが、すぐに10人近くになった。外に出ると車が10台ほど駐車していた。

バス通りまで坂を登っていくと40代ぐらいの入浴帰りの女性が抜いていった。途中で魚をさばいている料理人らしき老人と親しく話をして横道に入っていったので地元の人だろう。

学校帰りの中高生にも挨拶されながら、1時間ほどかけてバス通りにたどり着いた。バス停近くの「八丈ストア・ミニミニ店」でCGCの安いペットボトル茶を購入した。16時38分のバスに乗車して、大賀郷の「大脇前」で下車し、八丈島の観光を終えた。

翌朝は底土港から竹芝桟橋への旅客船で帰ることにした。