尾山展望公園と大凸部への分岐。東京都青ヶ島村。

2024年12月1日(日)。

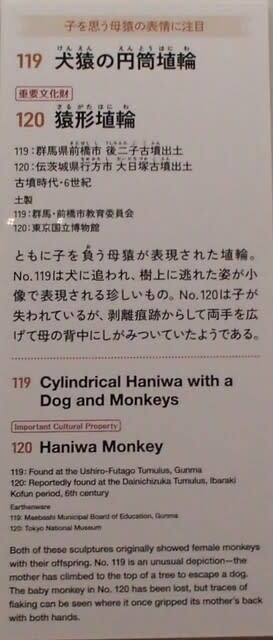

10時15分頃に青ヶ島ヘリポートに着き、復路便が八丈島へ向けて飛び立つのを見てから宿の「あおがしま屋」へ向かう送迎の車に乗り込んだ。3分余りで宿に着き、部屋に案内された。翌朝ヘリに乗るので観光時間は当日の日中しかない。事前にネットを見ていたので行先はまず、尾山展望公園と決めていた。二重カルデラ斜面の池之沢地区にはサウナや噴気孔があるが、レンタカーがないと厳しそうだったが、5000円も出すのもどうかと思ったので借りなかった。結局、池之沢地区まで降りてみたが、私のような徒歩の人には出会わなかった。坂を駆け下ってきた青年一人を別にして。観光としては、レンタカー5台ほどを見た。サウナ・噴気孔・丸山に行きたければレンタカーが必要だろう。もっとも、登山をしていたころの私であれば余裕で日帰りができたと思うが、身体障害者の高齢者には困難だった。重要なことは、二重カルデラを見下ろすことだけと思っていたので、それで良かった。

二重カルデラを見下ろす展望所には尾山展望公園と島の最高地点である大凸部(おおとんぶ)の2か所がある。レンタカーがあれば2か所可能だが、どちらか1か所を選ぶとしたら島の中心に近い尾山展望公園だとグーグルマップのクチコミに書いてあったので、尾山展望公園を選択した。

地図はないのかと宿の男性に尋ねたら、ない、と言われたが、部屋にマップ兼ガイドのパンフレットがあったので、持っていっていいのかと尋ねたらOKしてくれた。

宿を出てすぐ南に大凸部へ登る道と左に尾山展望公園へ向かう道の分岐があった。変電所を越すと海側へ下った児童公園入口に「還住(かんじゅう)の碑」がある。その先には青ヶ島小中学校があり子供の声が聞こえてきた。

2023年後半から24年前半にかけ、NHKの「英雄たちの選択」などで還住(かんじゅう)の歴史が紹介されたので、2月ごろに来島の計画を立て始めたのだ。

「青ヶ島村 還住(かんじゅう)の碑」。

1785(天明5)年頃、大規模な噴火による全島民避難で、青ヶ島は無人島になった。多くの苦難を乗り越え、約50年後、当時の名主であった「青ヶ島のモーゼ」と呼ばれる英雄・佐々木次郎太夫によって、生き残ったすべての島民が島へ帰還することができた。その歴史を「還住(かんじゅう)」と呼び、この還住の碑は、島民を導いた名主の想いを表した像である。

青ヶ島小中学校の先に見える八丈島と八丈小島。

天明の別れと青ヶ島のモーゼ 都立広尾病院消化器内科(島しょ医療研究会世話人)小山茂

島しょ医療研究会誌 第 4 巻 第 1 号(2012)より抜粋

青ヶ島は島全体が黒潮の流れに包まれ、現在も海上の交通が困難な島である。この島が、有史以来伊豆諸島で最も深刻かつ教訓的な自然災害を経験した島であることを知る人は少ないだろう。1785 年(天明 5 年)に発生した大噴火で島民 200 人余りが八丈島に逃れ、100 人以上が犠牲となり以降無人島となった。

佐々木次郎太夫が先頭に立ち、故郷に還住を果たしたのはそれから半世紀後の 1835 年(天保 6年)だった。当時の記録は、幸い八丈島の博学流人近藤富蔵による『八丈実記』をはじめ詳細に残されており、日本を代表する民族学者柳田國男もそれらを検討し整理している。彼の全集に青ヶ島還住記』という一章が収載されており、本稿はそれを中心に概説する。

青ヶ島は東京の南 358km、八丈島の南方 65kmにあり、伊豆諸島の有人島として最も南に位置する。世界的にも珍しい二重カルデラ複成火山の島であり、外側カルデラ中央には丸山という内輪山がある。最高点は外輪山北西部にあたる大凸部(おおとんぶ)で標高 423m である。

はじめて史料に登場するのは 15 世紀に入ってからである。内容は船の遭難など海難事故の記録ばかりで、当時の海上交通がいかに困難だったかが偲ばれる。

青ヶ島は他に隣島がないので早くから八丈島の属島であり、たった一つの取引先であった。村に名主は置かれていたが、八丈の地役人が伊豆御代官の下に支配した。貢物として絹を納めていたが、糸を染め機織る者が島内にいないので、白糸を持参し八丈の女性たちに織ってもらって納めた。

青ヶ島の名主の家は、噴火当時までに 8 代続いている。佐々木家が代々の名主で、後に島の復興を完成し永く功業をたたえられている“青ヶ島のモーゼ”、次郎太夫伊信(これのぶ)もまたこの家の出であった。

旧火口の盆地は当時から池之沢と呼ばれていた。中央に大小 2 つのかなり深い池があり、その周囲が島民の主たる農耕地であった。外輪山の上にある住まいから作場に降りて行くという生活で、島民の衣食には十分な肥沃な耕地だった。

[第 1 回噴出:1780 年(安永 9 年)]薩摩の桜島が爆発した次の年の 6 月だった。池ノ丸橋という所に火穴があき、おびただしい湯が湧き始め、1 日で池の水位が 6 寸余り高くなった。28 日以後は火穴が数を増し、みるみる池の周囲を浸水し、大池小池が 7 月 15 日には一続きになってしまった。池の水は熱くなり手を入れることもできなくなった。大木は根を熱湯に浸されてたちまち落葉し、樹はことごとく立ち枯れとなった。空地は盛んに煙を吐き、これに当たった作物は皆枯れた。

甘藷(サツマイモ)はその頃すでに冬春の捕食料として栽培していたが、池の周囲の作付け分は全滅し高所の畑だけにわずか残った。桑の木も一度に枯失し御年貢の養蚕も困難になった。木綿も全滅し衣服の材料にも困窮した。それよりさらに困ったのは飲み水で、池が溢れるとともに井戸が使えなくなった。

[第 2 回噴出:1781 年(天明元年)]4 月の 10 日 11 日にまた地震が発生し、11 日の昼前には池之沢のミソネという所から灰の噴出があった。島中が真っ暗になり、夜に入ってからは湯水が湧き上がった。前回の引水の跡、格別被害のなかった作場の土も今後は水とともに流れてしまい、大小の岩塊だけが残って耕地に戻すのが困難になったのみならず、地面一帯が熱くなり最も丈夫な作物さえ失せた。

[第 3 回噴出:1782 年(天明 2 年)]5 月3 回目の噴出が起こった。鰹節と塩辛、少々の麦の貯えに海藻を加えて人々は命をつないだ。

[第 4 回噴出:1783 年(天明 3 年)]3 月 9 日の夜になって丑の刻に大きな地震が8 回揺れた。しばらくして池之沢に大穴が空き、今度は火石を吹き上げ始めた。空へ噴き出した小石は外壁の上にある村中に降りかかって火災を起こし、名主七太夫は家、蚕屋、家財とも焼け蔵だけが残った。その他百姓の家 29 軒と堂小屋 26、合わせて 61 棟が全焼した。島の農作物や草木は火穴から最も遠い西北の一部にわずかにのこるばかりで、その他は一切跡形もなく樹木はすべて立ち枯れになった。桑の葉も尽き養蚕は壊滅状態となった。

1784 年(天明 4 年)の 1 年だけ災害が休みだった。

【天明の別れ】

1785 年(天明 5 年)3 月 10 日午前、新たな噴火に見舞われた。今まで経験したどれより更に激烈で、昼でも真っ暗な日が 8 日間続いた。島民はいよいよ踏みとどまっていることが出来なくなった。

八丈では青ヶ島の方向に火炎立ち上るのを見て早速通用船を出帆させた。幸い波風よく夜に近づけたが、真っ暗で船を寄せることができず夜明けを待って周囲から様子を見た。頂上中央から北寄りに白煙が渦巻き、島の周囲は一円に黒煙で絶えず火炎が立ち、山の形は一様に低くなったように思われた。その内に時々震動があり、山焼けも進み船を付ける見込みがなく引き返して状況を報告した。それから 20 日近く手立てがなく、眺め暮すしかなかった。

そこへ青ヶ島の方から名主七太夫ほか 8 名が船を出して注進に来たので被害状況が明らかになった。一昨年まで噴火はほどなく鎮静したのだが、今度は 20 日近くも荒れ続いた。かつて底知れぬ池だった池之沢が火石と砂土によって埋まっていき、日増しに火口が高くなり火石が里中まで吹きかけてくるのは必発でそうなれば逃れる道がない]「どうか山焼けの鎮まるまでの間、在島者を八丈に引き取って一命を助けてくだされ」というのが七太夫らの願書の趣意であった。

八丈の方はこの災害の報せを受け、即刻救援に行こうとしたのだろうが、波風の妨げがあり 10 日余り出発できなかった。

4 月 10 日には樫立村名主の市郎右衛門ら一行が青ヶ島からやってきた舟に救援物資(御救い穀)を積んで乗り、八重根港を出帆した。夜に入って島に近付くと、山焼けの火で空も島山も真昼のごとく炎が波を照らした。翌 11 日朝にかろうじて西浦に船を着け、物資を神主ならびに役人へ引き渡した。島中を検分しようにも風が悪く、早速帰帆となった。青ヶ島の男女 45 人が避難のため便乗し漕ぎ出したが、沖合に出るまで灰砂が降りかかりやっとの思いで八丈に戻った。

このときの島はすでに一面の火になり、人家もすでに消失していたらしい。老少男女の者が浜に下りて潮に浸り岩に取りすがって嘆き悲しむ声は、たとえようもなく哀れであったと言っている。

さらに半月余経て 4 月 27 日に三艘の助け舟が八丈から漕ぎ寄せられた。108 人の男女が救助され、大急ぎで八丈に戻ってきた。島にはまだ幾人か残っていて、助けてくれと泣き叫んだが、船は小さし人は多し、これ以上はどうしても救えなかった。

当時の青ヶ島の人口は、安永 3 年の記録によれば家数 53 軒、男 161 女 166、合わせて 327 人ほか流人 1 人とのことである。これから 6 年目が最初の噴火だから、ほぼこの数のままとみてよいだろう。4 月 11 日に 45 人、27 日に 108 人、3 月終りに名主らと共に来た者を合わせると脱出者は 202 人である。残された島民の大部分は2 度の助け舟を待てなかったと思われる。

【避難生活と起返(おこしかえし)】

青ヶ島の避難民は八丈でそれぞれ知り合いの家を頼って住んだが、いずれも衣食に窮乏していた。労力は八丈でも余っており、対等の経済生活を送ることは困難だった。

名主七太夫は 3-4 年の間にこの世を去り、継いで名主になったのは三九郎であった。名主三九郎が青ヶ島に渡ったという初めての記録は、噴火から 4 年後の 1789 年(寛政元年)である。12 人の一行は 6 月 16 日に出て 21 日に無事帰還している。八丈の役所はその時の実地検分の意見書に基づき、新たに青ヶ島還住の方策を立て、穀物の購入や開発準備のための資金援助もした。「起返」(おこしかえし:復興開発)へのはじまりである。

1793 年(寛政 5 年)7 月 12 日、三九郎は 19 人とともに穀物農具を舟に積んで渡り、小屋をかけ 12 人を残し置いた。ところが種穀の不足からそのうちの 5 人が翌 8 月に八丈へ渡ろうとして海上で行方不明になった。翌 1794 年(寛政 6 年)4 月には二艘仕立てで食料を運んだところ、島に着いてから時化に遭い船が流失した。埋まっていた資材を掘り起こし農具を釘として小舟をつくり、6 月に一行 13人はかろうじて八丈に還った。

1799 年(寛政 11 年)9 月 4 日、男女 33人の数家族が共同で穀類を船に積んで出帆した。これも海路を見失い紀州まで漂流した。還住の計画はここでいったん頓挫した。島に渡っていた 7 人は 8 年間耐え忍んでいたが命をつなぐ方途がなく、1801 年(享和元年)6月 8 日焼け残りの資材で小舟を作り全員それで八丈へ引き揚げた。島は再び無人無毛の地になり、それが 16 年間続いた。

【佐々木次郎太夫のリーダーシップ】

新しい名主次郎太夫の名は、最後の噴火から32 年目の 1817 年(文化 14 年)に還住願い書を出し、再度の「起返」開始で登場する。1770 年(明和 4 年)の生まれでこの時 47 歳、天明の別れの時はわずか 15 歳で八丈へ逃げている。

避難民は死んで代が変わり、生き残りも次第に衰弱していった。1817 年(文化 14 年)には寄留者数が 177 人に減少した。八丈全体の人口は増加しており、仮住まいの身では渡世にも難渋するようになった。何より不利な状況は、政府の援助金は期待できず、基金ももう底を尽いていたらしい。このままではいられなかった。

文化 14 年に還住願い書が取り上げられて後、仲間に言い渡した計画は驚くべき行き届いた誠意のこもった内容だった。そしてその通りに実施された。

彼の計画では、船を大小 2 艘新造し、まず 177人の中から 27 人を選抜して 7 人を交通方、他 20人を先発隊として島に渡らせ、建設の仕事に就かせるというものだった。個々の職制には主任が指名され、浜と道路の復旧を島開発の第一の要件として各々の棟梁を浜方普請棟梁・道普請棟梁として任命した。ほか伐開棟梁、漁棟梁の職を設け、耕地作物が充足するまで魚類で食料を補うだけでなく魚油を燈火として用いらせた。

さらに用意周到に鰹節の貯蔵も始めこれを厳密に管理し、隠し積みなどは厳罰に処した。本来青ヶ島の貨幣でもあった鰹節の統制管理は、島民の公共心も復興させたに違いない。

復興計画は着々と進行したが、経過に関する正式な中間報告は伝わっていない。その中で話として伝わっているのは島を荒らした野鼠の退治についてである。島では移住以来駆除策を施しても効果が上がらず、麦粟は栽培できなかった。これは焼け死んだ人々の怨恨によるのであろうとのことから、施餓鬼供養を営んでねんごろに弔ったところ、それから次第に野鼠の数は減り、自由に何でも耕作できるようになった。

次郎太夫の計画が始まってからというもの、ただの一度も船は風波の妨げなく往来していた。これには八丈の人も驚いたらしく、目に見えぬ神秘の導きを感じていた。

【還住成就】

彼の計画通りだったかどうかは不明だが、ゆっくりと還住は実現した。文化 14 年に願書を提出して 20 人の先発隊が島を渡り、17 年目の 1834年(天保 5 年)に至ってやっと青ヶ島人の全部が故土に還り、翌 1835 年(天保 6 年)に検地竿入れを受けた。

還住後の生活状態は噴火前より様々な点で良くなっていたようである。神社も寺も再建され、水は涌き水に頼らず雨水を受けて使用する設備にした。ほか新しい事業として、塩を焼く釜を二か所に設けた。集落は始め 3 つに分ける企画だったが実際は終始一村として取り扱われた。

島の復興はその後着々と進み、1839 年(天保10 年)には 60 年以上絶えていた貢物の絹が再び納められ、翌年には次郎太夫に亡地新開の勲功をもって公船の免許がおり、金子や手形が給付された。復興の完了した 1844 年(天保 15 年)の 6 月、次郎太夫の表彰が行われた。すでに 74 歳だった彼は更に 10 年復興を見届けてから世を去り、神に祀られた。祠は島のテラノトンブという頂に、吏長の両人を島の守護として祀ったとあるが、もう一人は三九郎であろう。

佐々木次郎太夫の墓。

「還住の碑」から尾山展望公園へ向かう道の分岐のすぐ先にある。車1台通れる狭い道に面している。

尾山展望公園から。青ヶ島の二重カルデラ。丸山と噴気孔(ひんじゃ)地帯。

丸山は、1785年の天明の大噴火で形成された標高223メートルの内輪山(火口丘)である。

分岐から山側へ登る。ここから健常者なら15分ぐらいだろう。20分以上かけて登った。水道施設横の車道終点から右折して舗装された水平道を行くと、最後に急坂があった。気温15度ぐらいだったので汗だくになり、2枚ほど服を脱いだ。最高点の標高は400mほどといい、東台所神社への道が続いていた。

砲台の跡のような窪みがあり、星空の観察所らしい。大凸部は西に寄った場所にあるので、ここのほうがカルデラ全体が見えるという。

尾山展望公園から下ったヘリポートが見える地点で12時ごろになった。日没の16時30分まで時間があるので、カルデラまで行けるだけ行こうと歩き出した。

外輪山を経由してカルデラまで下ることは大変だと分かっていた。尾山展望公園から内側までかなりの高度差もあり、距離もある。名主屋敷跡への標識があったが、下り階段に雑草が繫茂しているうえに屋敷跡の影も見えないので通過した。清受寺と大里神社入口を過ぎ、しばらく行くと外輪山・カルデラと丸山が見えてきた。

前方に「平成流し坂トンネル」があり、右下へ下る流し坂は閉鎖されていた。

トンネルを出てからは下り坂が延々と続く。

下り坂の終点には自動車整備工場があるが、日曜日なので誰もいない。グーグルマップでは、ここから100m先に池之沢噴気孔があることになっていたが全くの誤りだった。

キャンプ場・サウナへ向かう道を過ぎると、運送会社の駐車場に10台ほどトラックなどが駐車していた。事務所に行きかけたが人影はなかった。グーグルマップでキャンプ場・サウナへの道を案内され200mほど歩いたが登り坂になり、身体が電池切れになった。時間はあるが、体力が持たない、外輪山まで登り返すのがやっとだと思い、往路を引き返した。

佐々木卯之助の碑。岡部地区。

江戸時代、飢饉のさい幕府射撃場での耕作を黙認したことで流刑になったという。

岡部地区に戻り、駐在所を経て、島で唯一の商店で食品や土産などを売っている「十一屋酒店」に着いたが、非情にも日曜日休みだった。青ヶ島では日曜日のみの観光は避けた方がいい。

飲む物がない、と思ったら民宿「杉の沢」の前に自販機があり、2つだけ売り切れボタンが点灯していなかったので助かった。15時30分ごろ宿に帰った。

歩数アプリを見ると3万歩を超していた。2万歩はたまにあるが3万歩は初めてだ。

19時から別棟で夕食が出された。刺身は美味い。10種類ほどのビュッフェスタイルで、調理などに時間がかかりそうだ。女将が携帯電話ではなく客とSMSでやりとりする理由は食事の準備のためなのだろう。

20時ごろ部屋を出ると星が見えた。