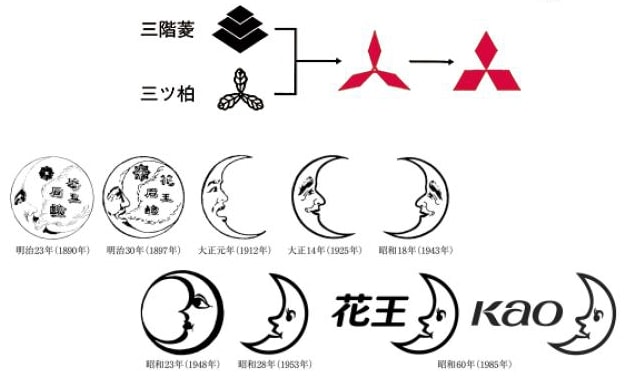

<三菱と花王のロゴマークの変遷>

◆新しい文字としてのピクトグラム (ピクトグラム③)

294:【デザインのコツ・デザインのツボ 100連発!】第94発 デザインワーク

こんにちは!

デザインコンサルタントの木全(キマタ)です。一般の方に向けて工業デザインのエッセンスについて書いたり、デザイナーとの付合い方などについて書いています。御相談がありましたら、コメントをくださいね。コメントによるご質問には基本的に無料でお答えいたします。

木全の自己紹介

★「工業デザイナー応援ブログ」

★デザインセミナー講師も承ります。「講演.com」

新書「デザインにひそむ<美しさ>の法則」(第3版)好評発売中

「売れる商品デザインの法則」(第2版)好評発売中

■ピクトグラム その3

昨年、モノマガジンを発行しているワールドフォトプレスのムック「デザインがわかる8号」に書いた記事を、数回に別けて転載します。

ムック「デザインがわかる」誌上では、たくさんの写真で実例を示しながら説明しています。残念ながら、このブログではそれは難しいです。

ご興味がおありでしたら、ムック「デザインがわかる8号」をご購入ください。

ムックにあわせて文体が普段と違います。その点、ご了承ください。

■おじぎ人とピクトさん

道路標識や製品には○△□など無機的なピクトグラムが多い。それは、ピクトグラムの四つの基準を考えると、具象的な形よりも無機的な図形のほうがふさわしいからだ。

しかし、オリンピックで使われるピクトグラムには人型が使われる。当たり前のことだが、水泳や陸上など競技者のポーズを簡略化しないとその内容を表すことができない。

しかし、人型の絵が使われると、見る人はとたんに、そのピクトグラムに感情移入してしまう。

無機的な文字や図形のマークがシンボル化されるのには経験や学習が必要で、感情ラベルのついたシンボルが頭の中に作られるまで、かなりの時間を必要とするが、人型の絵は、見た瞬間に感情を喚起する。

例えば、工事現場によくある騒音のお詫びや危険を知らせる「おじぎ人」や、各種の危険を知らせる「ピクトさん」などがその代表例だろう。

「このおじぎ人は目が笑っているからあまり誠意を感じない」とか、「このピクトさんは頭をぶつけて痛そうだ」とか、単なるマークに一喜一憂してしまう。

単純な絵でしかないピクトグラムにすら感情移入できてしまう人間の能力の不思議さが、おじぎ人やピクトさんの面白さにつながっている。

■新しい文字としてのピクトグラム

絵で表すピクトグラムは見た瞬間に人の感情を誘ってしまうのだが、どうやら、その性質が文字の発生を促したらしい。文字はピクトグラムから始まったと考えられている。

現代の日本語や英語や数字は、学習しないと覚えられない。「め」というひらがなを見たときに「目」や「芽」という漢字を思い出したり、目の形や発芽する双葉のイメージを思い浮かべることができるのは、長い学習や経験の結果、それらの漢字やイメージが「め」というシンボルで代表されるカテゴリーに分類されているからだ。

文字も人の「シンボル化」という能力に頼ったマークなのだ。だから経験によってマークの意味は変わってしまう。「卍」を見て、「お寺」を思い浮かべる人と「ハーケンクロイツ(ナチスドイツの党章)」を思い浮かべる人がいる。(ハーケンクロイツは卍と左右対称形だが。)

それに較べ、文字の始まりとなった象形文字は具象的で、学習の必要はなく見ただけでわかる。つまり、ピクトグラムに近い。文字や数字に限らず、どんなマークも最初は具象的な図形だったものが、徐々に洗練・簡略化され、さまざまな情報を付加されてシンボル化されていく。歴史のある企業のロゴマークの変遷にも「具象的なピクトグラム→シンボル化されたマーク」という流れを見ることができる。

現在、世界中で様々なピクトグラムが次々と作られている。生物の進化において古生代カンブリア紀(五億四二〇〇万年前~五億三〇〇〇万年前)に爆発的に生物の種類が増え、現世生物の先祖がすべて出そろったといわれているが、現代はピクトグラムの爆発的発生期かもしれない。

自動車やOA機器AV機器に使われている無機的なピクトグラム(例えば、AV機器のピクトグラム/停止・再生・早送り・巻き戻し・録音・一時停止・取出しなど)はほぼ統一されているが、人型・具象的なピクトグラムで国際的に統一されているのはまだ「車椅子サイン・禁煙サイン・非常口サイン」の三つだけだと言われている。

われわれは国際文字としてのピクトグラムの進化を目の当たりにできる時代に生きているようだ。これからどんなピクトグラムが生まれ、生き残っていくのかとても楽しみだ。

★「工業デザイナー応援ブログ」

★デザインセミナー講師も承ります。「講演.com」

新書「デザインにひそむ<美しさ>の法則」(第3版)好評発売中

「売れる商品デザインの法則」(第2版)好評発売中

■ビートップ・ツー 工業デザイナーの転職アドバイザー

■MATSUKATU dot com 元工業デザイナー松岡克政さんのマインドマップ基礎講座

◆新しい文字としてのピクトグラム (ピクトグラム③)

294:【デザインのコツ・デザインのツボ 100連発!】第94発 デザインワーク

こんにちは!

デザインコンサルタントの木全(キマタ)です。一般の方に向けて工業デザインのエッセンスについて書いたり、デザイナーとの付合い方などについて書いています。御相談がありましたら、コメントをくださいね。コメントによるご質問には基本的に無料でお答えいたします。

木全の自己紹介

★「工業デザイナー応援ブログ」

★デザインセミナー講師も承ります。「講演.com」

新書「デザインにひそむ<美しさ>の法則」(第3版)好評発売中

「売れる商品デザインの法則」(第2版)好評発売中

■ピクトグラム その3

昨年、モノマガジンを発行しているワールドフォトプレスのムック「デザインがわかる8号」に書いた記事を、数回に別けて転載します。

ムック「デザインがわかる」誌上では、たくさんの写真で実例を示しながら説明しています。残念ながら、このブログではそれは難しいです。

ご興味がおありでしたら、ムック「デザインがわかる8号」をご購入ください。

ムックにあわせて文体が普段と違います。その点、ご了承ください。

■おじぎ人とピクトさん

道路標識や製品には○△□など無機的なピクトグラムが多い。それは、ピクトグラムの四つの基準を考えると、具象的な形よりも無機的な図形のほうがふさわしいからだ。

しかし、オリンピックで使われるピクトグラムには人型が使われる。当たり前のことだが、水泳や陸上など競技者のポーズを簡略化しないとその内容を表すことができない。

しかし、人型の絵が使われると、見る人はとたんに、そのピクトグラムに感情移入してしまう。

無機的な文字や図形のマークがシンボル化されるのには経験や学習が必要で、感情ラベルのついたシンボルが頭の中に作られるまで、かなりの時間を必要とするが、人型の絵は、見た瞬間に感情を喚起する。

例えば、工事現場によくある騒音のお詫びや危険を知らせる「おじぎ人」や、各種の危険を知らせる「ピクトさん」などがその代表例だろう。

「このおじぎ人は目が笑っているからあまり誠意を感じない」とか、「このピクトさんは頭をぶつけて痛そうだ」とか、単なるマークに一喜一憂してしまう。

単純な絵でしかないピクトグラムにすら感情移入できてしまう人間の能力の不思議さが、おじぎ人やピクトさんの面白さにつながっている。

■新しい文字としてのピクトグラム

絵で表すピクトグラムは見た瞬間に人の感情を誘ってしまうのだが、どうやら、その性質が文字の発生を促したらしい。文字はピクトグラムから始まったと考えられている。

現代の日本語や英語や数字は、学習しないと覚えられない。「め」というひらがなを見たときに「目」や「芽」という漢字を思い出したり、目の形や発芽する双葉のイメージを思い浮かべることができるのは、長い学習や経験の結果、それらの漢字やイメージが「め」というシンボルで代表されるカテゴリーに分類されているからだ。

文字も人の「シンボル化」という能力に頼ったマークなのだ。だから経験によってマークの意味は変わってしまう。「卍」を見て、「お寺」を思い浮かべる人と「ハーケンクロイツ(ナチスドイツの党章)」を思い浮かべる人がいる。(ハーケンクロイツは卍と左右対称形だが。)

それに較べ、文字の始まりとなった象形文字は具象的で、学習の必要はなく見ただけでわかる。つまり、ピクトグラムに近い。文字や数字に限らず、どんなマークも最初は具象的な図形だったものが、徐々に洗練・簡略化され、さまざまな情報を付加されてシンボル化されていく。歴史のある企業のロゴマークの変遷にも「具象的なピクトグラム→シンボル化されたマーク」という流れを見ることができる。

現在、世界中で様々なピクトグラムが次々と作られている。生物の進化において古生代カンブリア紀(五億四二〇〇万年前~五億三〇〇〇万年前)に爆発的に生物の種類が増え、現世生物の先祖がすべて出そろったといわれているが、現代はピクトグラムの爆発的発生期かもしれない。

自動車やOA機器AV機器に使われている無機的なピクトグラム(例えば、AV機器のピクトグラム/停止・再生・早送り・巻き戻し・録音・一時停止・取出しなど)はほぼ統一されているが、人型・具象的なピクトグラムで国際的に統一されているのはまだ「車椅子サイン・禁煙サイン・非常口サイン」の三つだけだと言われている。

われわれは国際文字としてのピクトグラムの進化を目の当たりにできる時代に生きているようだ。これからどんなピクトグラムが生まれ、生き残っていくのかとても楽しみだ。

★「工業デザイナー応援ブログ」

★デザインセミナー講師も承ります。「講演.com」

新書「デザインにひそむ<美しさ>の法則」(第3版)好評発売中

「売れる商品デザインの法則」(第2版)好評発売中

■ビートップ・ツー 工業デザイナーの転職アドバイザー

■MATSUKATU dot com 元工業デザイナー松岡克政さんのマインドマップ基礎講座