60年近くの間、封印されていた大江健三郎の「政治少年死す」を読み、その時代背景に興味をもって調べていくうちに突き当たったのが、「風流夢譚」をめぐる嶋中事件でした。

右翼テロに言論機関が屈した本事件は、その後の文化、言論に少なからず影響を与えています。本書は、その当事者であった作者が、事件を振り返り、検証、分析を行ったものです。

作者はこの事件を、ジャーナリズムの無残は敗北と捉えています。編集者として、暴力に屈した言論(中央公論)の忸怩たる思いがひしひしと伝わってくる一冊です。

読みやすい文体、明確な論点、的確な課題抽出、しょっぱなから緊張感あふれる内容で、一気に読み終えてしまいました。当時の社会状況の分析もわかりやすく書かれています。

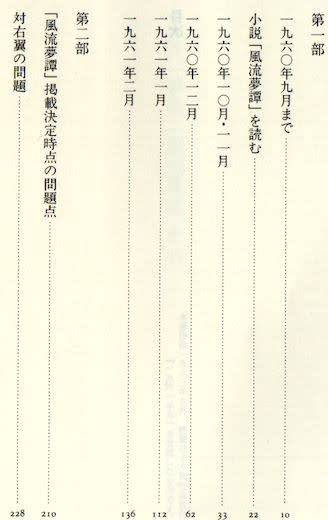

こちら目次。

第一部は、事件の経緯、その背景が事実をもとに記されています。風流夢譚掲載までの経緯から、その後の社会的反響、右翼団体による攻撃、そして殺人という最悪の事態、その後の影響、が第一部から読み取れます。

第二部では、問題点の分析、どのような経緯で最悪ともいえる結果になったのか、この結果を避けるにはこうすべきであった、など。これらは批判ではなく、反省といえるでしょう。そしてそれは、次の世代にへこの事件を伝える、同じ事件、悲劇は繰り返させない、という作者の意思と使命感が感じられる内容でした。

実は作者の京谷秀夫氏は、わたしの同級生のお父さんです。

わたしが小学生の頃、釣りに連れていってもらったこともあります。その当時はこの風流夢譚事件は収束し中央公論社を辞めた後でした。しかし、京谷秀夫氏の心中は、常にこの事件のことが燻っていたのではないかと思います。もちろん小学生の私はそんなことはつゆ知らず、優しそうなおじさんというイメージしか残っていません。

文庫化したのは1996年ですが、あとがきを見ると元本の刊行は1983年のようです。

1960年前後の日本からは、政治的、思想的に現在とは比較にならない熱量を感じます。

それから60年以上が経ち、現在の日本社会は実に変化したものだとの思いを強くします。

若者を中心にした政治無関心、拝金主義が蔓延り、政府与党は裏金と脱税、企業は認証不正、小子化は止まらず、外国人の観光客と労働者に支えられる経済、アジアにおける日本の地位は下落するばかりです。

いまわれわれが行うべきは、事実を見つめ、振り返り、問題点を抽出かつ明確化し、それらを修正して前に進むこと、ではないかと考えます。そしてそれは、京谷氏がジャーナリストとして本書で記したこととまったく共通なものだと感じます。

なお、この事件の発端となった小説「風流夢譚」は「政治少年死す」同様に長い間単行本化されていませんでした。本書の中で京谷氏は、「私は「風流夢譚」をいつの日か復権させたいと願った」とあります(理由は本書P196)、その願いは、御子息の六二氏の手で実現され、著作権者の承諾のもと電子出版されています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます