<Mより発信>

※3/31(木)寺脇研さん講演会参加報告記事その1は→こちら

※主婦連サイトに録画した講演会の様子をYouTubeでアップしたという情報が掲載されたのでご紹介する。→こちら

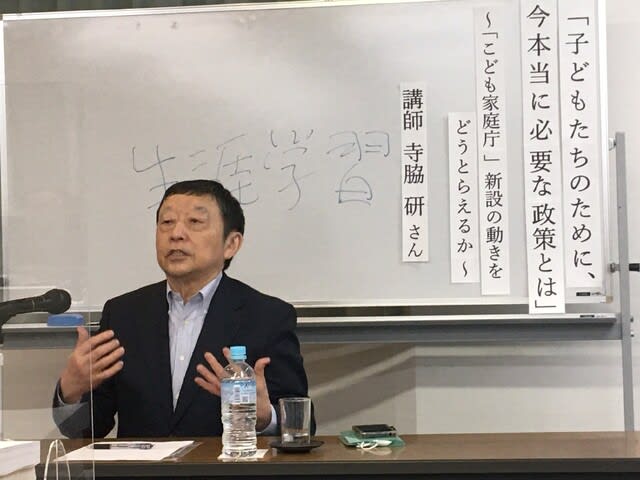

【参加報告】3/31(木) 寺脇研さん講演会:子どもたちのために、今本当に必要な政策とは~「こども家庭庁」新設の動きをどうとらえるか~(その2)

4.子どもが生きていくために必要なことは無償化する。全ての子どもに無償化する

民主党政権は2010年4月から高校授業料を無償化したが、その新学期スタート時に「君たちの学びは国民によって保障されている」と宣言すればよかったのにやらなくて残念。そうすれば子どもたちの記憶に残っただろう。ところがその年の9月に政権交代してしまい、自民党政権になって3月には所得制限が入ってしまった。親の価値観で進学させないとかいうこともある。親への保障ではなく子どもに保障するのだから、全ての子どもに同じようにすべきだ。子どもへの保障は一律にやらないとだめなのに、金持ちの親には所得での税を増やせばよい。

小学校6年生まであらゆることを無償化する。医療費、給食費の無料化は明日にでもできる。財源の問題もあるので、プライオリティ=優先順位をつける。段階を踏んで、中学校まで、高校までと広げていけばよい。大学の給付型奨学金よりもそちらの方がプライオリティが高い。

行政というのは目的と手段、プライオリティを考えるのが仕事である。病気になった時に医者にかかれる、腹いっぱいに食べられること、子どもが生きていくために必要なものを無償にすることは、国がバシッと決めればできることである。

学校給食しかまともな食事がとれず、夏休みに困る子どもたちのために「子ども食堂」が広がったが、給食センターを活用すれば朝も晩も食事が提供できるはず。武蔵野市の松下市長から立派な給食センターの説明があった時にも申し上げた。3食の給食ということであれば病院は実施しているので病院との提携も考えられる。子どもにカードを持たせるということも考えられる。子どもならプライバシー問題の心配はない。

5.子どもの問題は大人の責任!政治家に突きつけよう!

若者の投票率の低さが問題になっているが、高齢者の年金の話はイメージできなくても、若い人ほど貧困をよく知っている。「クラスで10人が学校をやめている」「家族をバイトで食わしている子がいる」等々。そういう若者に関連のある政策を政党が掲げていないので投票に行かないという問題がある。

私は今、映画のプロデュースの仕事もしているが、「子どもたちをよろしく」という映画を扱っていて全国各地で上映会が開催されている。観た人からは「これよりももっとすごいことが起こっているんですよね」という声が上がるが、それを助けないでどうする?と言いたい。

「自助・共助・公助」というが、大人には歯を食いしばってもらうこともあるが、「自助」を子どもに求めるべきではない。日本の子どもの状態は赤信号の域に入ってきた。2019年には7人に1人の子どもが貧困と言われたが、2022年には5人に1人のレベルになりそう。政治家も「子どもの貧困をなくす」と言わなければならなくなるように、突っついていくことが必要だ。今年の参議院選挙前には考えていただきたい。

※質疑応答は省略。

※質疑応答の中で「子どもたちをよろしく」という映画の上映会を主婦連合会でも取り組んでいくことになった。その時は寺脇さんも来てくださるということで、トーク企画付きでの企画ができるようである。期待したい。

(映画「子どもたちをよろしく」の紹介情報は→こちら