<Mより発信>

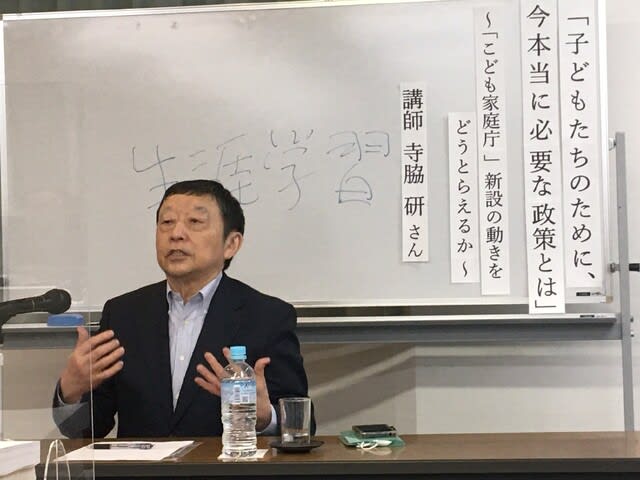

主婦連合会主催の寺脇研さん講演会が3/31(木)18:00~20:00にハイブリッド開催され、主婦連会議室で参加してきた。講師によるレジュメはなかったが、メモをもとに参加報告書を作成したので、ご報告させていただく。

その前に『官僚崩壊 どう立て直すのか』(扶桑社 2021/9/18発行)を参考に読んでおり、その中での子ども庁や子どもへの政策への言及部分を抜粋した記事は→

こちら

【参加報告】3/31(木) 寺脇研さん講演会:子どもたちのために、今本当に必要な政策とは~「こども家庭庁」新設の動きをどうとらえるか~(その1)

1.4/1からの成人年齢の引き下げ・・・取り返しがつかないような決め方だった

選挙権ほか、18歳に成人年齢を引き下げたのは改憲したい勢力=大人の思惑で雑にバタバタと決めてしまった。戦後20歳と決めた時は18歳以上で学校に行っている人が少数派の時代で、今は高校に8割が行き、それ以上への進学も多い。当たり前に学年意識があり、年齢を暦年で考えている人はいない。高校3年生で選挙権の有無が違いがあるということになってしまった。こういうことでいいのか?

少年法の保護もそうだが、明日4/1から18歳になると親の同意なしで契約できるようになり、成人の消費者として法律で守られなくなる。学年意識を踏まえて、法律に「誕生日を過ぎた最初の4月1日に18歳になっている」と規定を入れればよいだけなのにそうしなかった。親の責任論はあるが、中学を卒業したら高校を卒業したらこうなるんだよと十分に教育する期間をとるべきなのにとれていない。

2.自分が反対しても「こども家庭庁」は設置されてしまうのだろうが・・・

目的と手段ということを考えることが大事である。2021年春に設置すると決めているのに2023年4月まで2年経たないと実現しないというのは急いでやらなくてもいいことということだ。一体何が目的なのか?憲法を変えるために成人年齢の引き下げが有利になるという判断がある。

大人になるということは自己責任の度合が大きくなるということで、その自覚を養うためには、本来、学校教育のあり方を大きく変えなくてはいけない。成人年齢を下げるなら小学生くらいから教えていくために10年くらいはかけなくてはならない。教育のあり方を変えるためには10年に1回の学習指導要領の改訂をする。現在の改定も2017年に決めて準備をして2020年に小学校、2021年に中学校、2022年に高校、と進めてきている。そのように10年くらいかけて教育していないのに成人にしてしまうというのは子どものためにしているのではない。早く成人にしてくれという子どもはほとんどいない。極めて恣意的である。

現在の「こども家庭庁」新設の動きは組織を作るのが目的になってしまっている。目的は子どもを救うことだったはずが、「子どもを大事にするのは当たり前」という国民の感覚を踏まえた政治的パフォーマンスになっている。途中から「家庭」が入るようにわざわざ変えているのも問題。

文科省、厚労省と分かれているからすぐに救えないというのもおかしい。役所のタテ割り行政の弊害をなくすということで2001年の省庁再編がされたが大失敗しているのは明らかだ。例えば、総務省は自治省と行政管理庁、郵政省が統合されたが、現在も採用は別々のままで郵政省グループが接待漬けになっていても自分の担当しているところ以外は分からなかったわけだ。かつて予算配分の権限で力があった大蔵省も政治主導ということで力がなくなった。貧困の家庭には10万円を児童手当を配布するしくみを使うはずが迷走した。タテ割り行政にはどうしてもなるのであって、その弊害をなくす手立てを打てばよいのである。

3.「こども家庭庁」を作ればスピーディにできる?

たとえば、学校5日制は1992年に与野党合意によって決まった。背景として、社会党は公務員の職場のうち教員だけが週休2日制が導入できていなかったのでそれを強く要求したし、与党はアメリカからの圧力があった。月1回第2土曜日を休みと3月には決めていたがすぐに国民に云えずに5月に発表して9月からスタートさせた。1995年に月2回とし、10年かけて2002年に完全5日制とした。その中で学校の教える内容を変える準備をしていった。2002年は教育指導要領改訂の年であり、私が推進した「ゆとり教育」は後で叩かれて役所に長くいられなくなったが、「自ら学び自ら考えるマインドを育てる」それには10年かかると考えた。

「生涯学習」も推進したが、昭和の終わりごろ男性は卒業したら学習は終わりで24時間闘って余暇は骨休めしかできず定年になると「濡れ落ち葉」族(樋口恵子さんの造語)と呼ばれた。女性たちは子育て期から地域社会とのつながりを作って楽しく生きていった。自分は若い頃から映画を観てきたが、音楽などの趣味やスポーツなども楽しむ力をつけていないと楽しめない。

2022年の要領に盛り込まれた「アクティブラーニング」は主体的対話力のある深い学びのことで、学習であり、教育ではない。30年前のとっかかりからようやくここまできた。月1回第2土曜日を5月に発表したが、土曜日も学校が預かってくれていると思っていた共働きの親たちの大問題となった。そこで霞が関の全ての官庁に子どもの土曜日の居場所づくりの協力を依頼し、それぞれの省庁が応えてくれた。大震災の時もタテ割りを超えて協力した。

子どもを救うために協力しろと号令すればできることをダラダラやっている。子ども庁新設に向けて文科省にいてバリバリ仕事をしていた人が内閣府に出向して待機状態になっている。100歩譲っていえば「今やれよ」。なのに、できてからやるとなっている。

さらに「家庭」が加えられたのは、古い家庭教育を美化する与党の改訂憲法素案の方向性である。素晴らしい家庭ばかりではない。去年の参院選までは政治に期待していたが、どの政党も選挙権のある親に給付する政策しか掲げていない。

※3/31(木)寺脇研さん講演会参加報告記事その2は→

こちら

※主婦連サイトに録画した講演会の様子をYouTubeでアップしたという情報が掲載されたのでご紹介する。→

こちら