1/13に新年初、4回目となる稽古がありました。午前中の2時間のみ。(つまり今日でトータルたった8時間!の稽古なのです。)年明けて、一つびっくりしたのは…初参加の方で声もあまり出ず、芝居のニュアンスも中々つかめなかった方が…伸び伸びと声を出し、また芝居の流れにのってきます。

稽古されたのでしょうが、こういう姿をみると、なんとも嬉しく元気がでます。また今回、中学生の出演者は自分の心の弱さを抱える部分を演じなければならず、年末に個人稽古つけたのですが、彼女もよくそのあたりを消化してきていて、感心しました。

私の演出は、技術的なことでなく、作品の情緒な全体の感性のニュアンスを、どう理解してもらうか、そこが大事なところです。一人、勘違い?の芝居をしている人がいると、作品そのものが伝わりません。このあたりの芝居全体を掴む感性が、皆さんとても優れています。それぞれの人生の中から、体得されたものが出るのでしょう。

今回、劇ということで、読みの部分はセリフとナレーションからなります。その「ナレーション」ですが、全く、芝居から離れないところで、けれど、芝居のセリフの読み方でなく、「鬼の要素を入れてのナレーション」という、ものすごく難しい注文をしました。ところが、これを体現してくれる方が出てきて、その芝居を皆さんが耳にすると、私の演出の細かい意図が具体的に伝わり…といった感じです。昨年の出演者もいるのですが、1年後のセリフやナレーションの読みの変化は、すごいものがあるなと感じました。読みはまだトータル6時間なんですよ、稽古…。その短時間での出来には感謝です。

さて、本日は動きをつけました。今回、20代の参加者が多く、動きをつけたいという気持ちになり、朗読劇というのに、かなり動きます。今日は基本的な位置関係をと思ってつけていきましたが、私、動きをつける時、声も動作も皆さんの倍以上動くのです。で、途中、苦しくなり…小町座のメンバーがつけてくれました。いやいや気をつけないと…。

さて、年末、音制作チームのワークショップに参加しました。オーガナイザーの浅利さん、音響デザインの松尾さんの指導で、参加者が何もないところから音を作っていきます。椅子をひいたり、ボールペンをおとしたり、自分の声を出したり、参加者のアイデアにも脱帽!その音をすぐ松尾さんが収録、いろんな聞き方をさせてくれます。こうしたアイデアと技術、即興のソフトが優れたハードによって、すぐに再生、表現へつなげられる素晴らしさに、新たな可能性を見た気がしています。いや、本当に素晴らしいワークショップでした。

そして、美術の方はたかはしなつきさんが、皆さんが描いてくれた染めの布で、現在、美術空間に設置するものの形を整えてくれています。衣装プランは舞台スタッフが進めています。

こうした大勢の皆さんの「手」の集合体が、舞台になります。究極のアナログの集大成?!だからこその何ものかが伝わる舞台になるはず。

皆様、是非、ご覧ください。

音ワークショップ。これがどんな音に?!

音ワークショップ。これがどんな音に?!

音ワークショップ。これがどんな音に?!

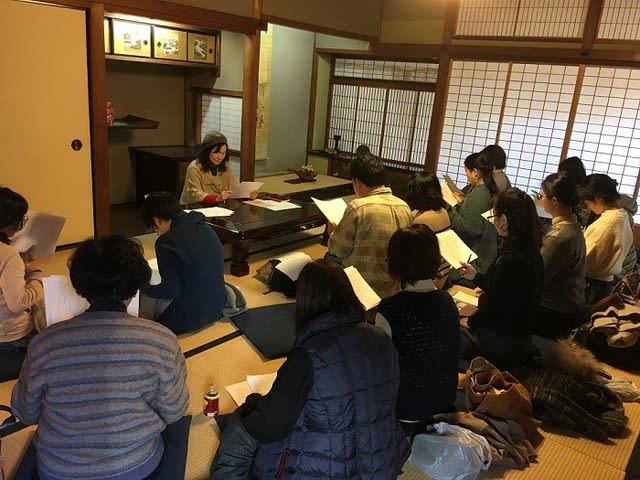

美術ワークショップの様子。

美術ワークショップの様子。