今年も三分の二を過ぎましたが、夏はどこまで続くのでしょうか。

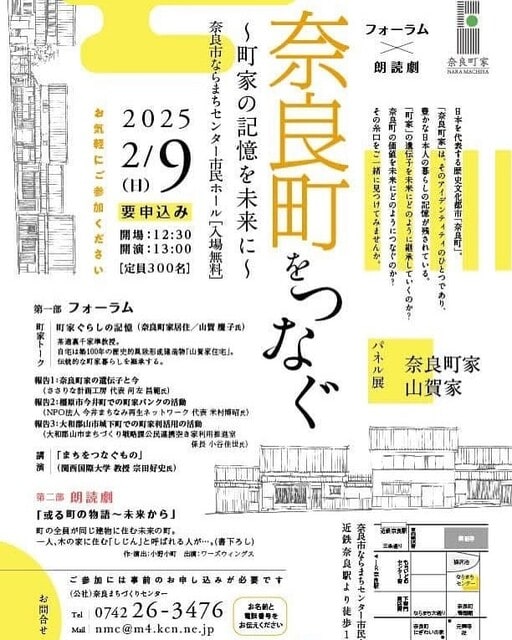

さて、今年の春から夏までの二つの若い方たちとの演劇的な体験があり、ずっと書きたかったのですが、少しまとめておきます。

①岐阜県立岐阜北高等学校演劇部「十六歳」の上演。

「十六歳」はこのブログでも紹介していますが、劇中登場人物が、16歳のアメリカの少女とイスラム系の少年(実は少女)の二人芝居で、小町座の初演は

2011年。再演は2020年。当時、中学3年生と小町座の西村智恵が熱演しました。

この「十六歳」は、日本劇作家協会の戯曲アーカイブにあり、誰でも読むことができます。

中々、シュールな公演案内。

中々、シュールな公演案内。

これを読んでくれた岐阜北高等学校演劇部が、県内の各校が集う、春季合同公演で上演するとなり、3/29に見に行きました。

一時間半の二人芝居を一時間程度にしての公演。現役の高校生が、まさに戯曲の「十六歳」の実年齢の高校生が演じるのを見ることができるなんて…。劇作家冥利につきます!ただ、かなり難解な二人芝居を、どんな風に演出し、演じるのか、何もかもがドキドキ、わくわくで岐阜に向かいました。

さて、一時間弱の上演は、まず「え?どこが脚本変わっているの?」というくらい、流れがとても自然でした。

そして、小町座では人物のみで舞台に何もないのですが、なんとこの舞台には舞台美術が。何かしら「壁」をイメージするような美術が組まれ、そこに、あのアーティスト、バンクシーのような絵が。すぐに、イスラエルとガザの壁に描かれた、現実のバンクシーの絵が彷彿としてきました。

そんな仕掛けがある中で、二人の高校生がしっかりと、アメリカとイスラムの何もかもが違う、二人の「十六歳」をキャラクターの違いを際立たせて演じます。イスラム系の演者、迫力ありましたよ。アメリカの少女デイジーは、まっすぐな感じのキャラがよく出てました。

また、二人がセリフの中で説明する、自分の家族とのエピソードなどを、別の人物がマイムで演じていましたが、ストーリーのイメージを壊さず、控えめに、しかも物語をわかりやすく前に出していました。このあたりの匙加減が、中々よくて感心しました。

上演後、出演者が舞台から、観客に対して感想を聞くのですが、その中で、20代の男性の言葉が印象に残りました。感想を要約すると「関係者から誘われてきたが、自分は演劇を見たことがなく、どういうものなのかと思ってここにきた。そしたら、今、ニュースで流れているような(戦争など)内容でそういうものを見られてよかった。」というものでした。たった二人で演じ分けをしての熱演に対してのエールも多く、会場の皆さんもよく見てくれていたという感じが伝わってきました。

上演後、楽屋で演劇部の皆さん全員と会う時間がありました。私は、二人芝居なので、部員が少ないかと思っていたら…とんでもない、大所帯でした。しかも男の子も多い。みんな、舞台美術を作ったり、裏方として支えていたのです。

演出をした二年生によると、出演者はオーデイションで決めたとのこと。また、マイムの演出も二人しかセリフがないので、工夫した、とのことでした。最後に、ホール横の屋外で、皆さんと一緒に写真をとり…充実の「十六歳」体験を終えました。

その後、演劇部の先生から、他の学校の先生方から「十六歳」いいお話ですね、という感想をもらったとメールをいただきました。いえいえ、高校生の皆さんが、この本を選んでくれなければ、多くの方に見てもらう機会さえなかった。岐阜北高校演劇部の皆様、本当にありがとうございました。劇作家として、「十六歳」を実年齢の令和の高校生が演じたことの意味を、時間がたった今もかみしめています。

そして、今も世界の「十六歳」たちが、戦争や貧困で翻弄されていることを、「想像」し、そのことを忘れないでいるために、演劇という表現は役にたつのではないか、と、この度の公演から感じた次第です。表現や創造の現場が、自分たちの生きる、現実の世界を開拓する力になっていくのだ…そんな前向きな気持ちをもらって奈良に戻りました。

まさに熱演!

まさに熱演!

そして、6月、7月と天理大学の学生さんたちとの講座で、発表してもらう機会がありました。若者との第二弾のレポートは次回に。

さて、今年の春から夏までの二つの若い方たちとの演劇的な体験があり、ずっと書きたかったのですが、少しまとめておきます。

①岐阜県立岐阜北高等学校演劇部「十六歳」の上演。

「十六歳」はこのブログでも紹介していますが、劇中登場人物が、16歳のアメリカの少女とイスラム系の少年(実は少女)の二人芝居で、小町座の初演は

2011年。再演は2020年。当時、中学3年生と小町座の西村智恵が熱演しました。

この「十六歳」は、日本劇作家協会の戯曲アーカイブにあり、誰でも読むことができます。

中々、シュールな公演案内。

中々、シュールな公演案内。これを読んでくれた岐阜北高等学校演劇部が、県内の各校が集う、春季合同公演で上演するとなり、3/29に見に行きました。

一時間半の二人芝居を一時間程度にしての公演。現役の高校生が、まさに戯曲の「十六歳」の実年齢の高校生が演じるのを見ることができるなんて…。劇作家冥利につきます!ただ、かなり難解な二人芝居を、どんな風に演出し、演じるのか、何もかもがドキドキ、わくわくで岐阜に向かいました。

さて、一時間弱の上演は、まず「え?どこが脚本変わっているの?」というくらい、流れがとても自然でした。

そして、小町座では人物のみで舞台に何もないのですが、なんとこの舞台には舞台美術が。何かしら「壁」をイメージするような美術が組まれ、そこに、あのアーティスト、バンクシーのような絵が。すぐに、イスラエルとガザの壁に描かれた、現実のバンクシーの絵が彷彿としてきました。

そんな仕掛けがある中で、二人の高校生がしっかりと、アメリカとイスラムの何もかもが違う、二人の「十六歳」をキャラクターの違いを際立たせて演じます。イスラム系の演者、迫力ありましたよ。アメリカの少女デイジーは、まっすぐな感じのキャラがよく出てました。

また、二人がセリフの中で説明する、自分の家族とのエピソードなどを、別の人物がマイムで演じていましたが、ストーリーのイメージを壊さず、控えめに、しかも物語をわかりやすく前に出していました。このあたりの匙加減が、中々よくて感心しました。

上演後、出演者が舞台から、観客に対して感想を聞くのですが、その中で、20代の男性の言葉が印象に残りました。感想を要約すると「関係者から誘われてきたが、自分は演劇を見たことがなく、どういうものなのかと思ってここにきた。そしたら、今、ニュースで流れているような(戦争など)内容でそういうものを見られてよかった。」というものでした。たった二人で演じ分けをしての熱演に対してのエールも多く、会場の皆さんもよく見てくれていたという感じが伝わってきました。

上演後、楽屋で演劇部の皆さん全員と会う時間がありました。私は、二人芝居なので、部員が少ないかと思っていたら…とんでもない、大所帯でした。しかも男の子も多い。みんな、舞台美術を作ったり、裏方として支えていたのです。

演出をした二年生によると、出演者はオーデイションで決めたとのこと。また、マイムの演出も二人しかセリフがないので、工夫した、とのことでした。最後に、ホール横の屋外で、皆さんと一緒に写真をとり…充実の「十六歳」体験を終えました。

その後、演劇部の先生から、他の学校の先生方から「十六歳」いいお話ですね、という感想をもらったとメールをいただきました。いえいえ、高校生の皆さんが、この本を選んでくれなければ、多くの方に見てもらう機会さえなかった。岐阜北高校演劇部の皆様、本当にありがとうございました。劇作家として、「十六歳」を実年齢の令和の高校生が演じたことの意味を、時間がたった今もかみしめています。

そして、今も世界の「十六歳」たちが、戦争や貧困で翻弄されていることを、「想像」し、そのことを忘れないでいるために、演劇という表現は役にたつのではないか、と、この度の公演から感じた次第です。表現や創造の現場が、自分たちの生きる、現実の世界を開拓する力になっていくのだ…そんな前向きな気持ちをもらって奈良に戻りました。

まさに熱演!

まさに熱演!そして、6月、7月と天理大学の学生さんたちとの講座で、発表してもらう機会がありました。若者との第二弾のレポートは次回に。

![十六歳 | 作品 || [日本劇作家協会] 戯曲デジタルアーカイブ](https://playwright.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/images/dramas/000568_20231020183558_01.jpg)

「花しまい」

「花しまい」