真っ白な世界から、ゆっくりとそれは近づいてきた。

止まることを知らないのか!?

このくらいの天気は関係ない。

いつもと同じ仕事をしているだけさ。

っと言わんばかりに、通り過ぎて行く。

また、白い世界に消えて行った。

ちょっとだけ分解・整備した「ヤシカ エレクトロ 35GS」に初めてフィルムを入れて撮影。

フィールド試験です。

試験は成功。

オイラのほうは、遭難しそうになりましたが・・・

=へばなんだのぉ~=

真っ白な世界から、ゆっくりとそれは近づいてきた。

止まることを知らないのか!?

このくらいの天気は関係ない。

いつもと同じ仕事をしているだけさ。

っと言わんばかりに、通り過ぎて行く。

また、白い世界に消えて行った。

ちょっとだけ分解・整備した「ヤシカ エレクトロ 35GS」に初めてフィルムを入れて撮影。

フィールド試験です。

試験は成功。

オイラのほうは、遭難しそうになりましたが・・・

=へばなんだのぉ~=

ちょっとだけ分解・整備した「ヤシカ エレクトロ 35GS」に、初めてフィルムを入れて、試験撮影してみました。

使用フィルム:

KONICA MINOLTA 業務用カラーフィルム ISO100

(期限切れ・・・有効期限2006年10月)

絞り開放で撮影しています。

いい感じのボケが出ています。

なんか、エレクトロ 35Gは、しっとり感がありましたが、

これは、くっきりした印象。

エレクトロ 35Gとは基本的に構造は同じなので、やはりレンズの違いが、これだけの表現の差になっているんですね。

エフェクターラックにピントを合わせています。

手前のギターをさることながら、下のローランドのアンプのロゴさえボケている。

F1.7とはいえ、なかなかの持ち味を持ったレンズである。

エレキギターのメーカー名にピントを合わせてみた。

テクニックがあれば、かなりの表現が出来そうだ。

レンズは「富岡光学製」と聞く。

なかなかである。

しかし、使いこなせないオイラ・・・(T_T)

フィルムは始めたばかりだが、意外に奥が深いというか・・・

いろんな要素があって、これほど楽しく、ハマってしまうとは思わなかった。

ことの始まりは、部屋のインテリアに・・・

と思って、メーカーや種類も知らず、ピカピカ光っていて、きれいだし、

なんとなく古いものだなぁ~と、それ自体に何も知識もなく買ったのが始まりだったが、

あとで分解・整備とかして、ましてや使ってみたい衝動に駆られるとは思ってもいなかったのだが・・・

それとなく、こんな感じで経験しながら、知識も増えて、面白みも増えていく。

まぁ気長に行こう。

=へばまんだのぉ~=

近づいてくる・・・

寒空の下を、雪煙を巻き上げながら、意外なほど早いスピードで駆け抜ける。

時折見せる晴れ間。

これも一瞬、束の間である。

それも復活させたばかりの、「ヤシカ エレクトロ35G」での撮影。

画像の四隅が若干暗くなる、ヤシカ エレクトロ35 の特徴も出ていて、味がある。

気になるが、これはこれで、これでしか出来ない風合いなので良いかも。

使用フィルム:

KONICA MINOLTA 業務用カラーフィルム ISO100

(期限切れ・・・有効期限2006年10月)

どのようなパフォーマンスを示すかわからない。

ましてや、まともに写るか解らない。

初めて、フィルムを入れての撮影。

しかし、せっかくのクラシックカメラなので、被写体だけでもこだわってみた。

撮影テクニックや、被写体の構図など、一切勉強していないのに・・・

写し終えたフィルムは、現像だけをショップに依頼し実施。

フィルムスキャンを自分で行い、画像を確認。

作品の内容は別にして、思っていた以上に撮れていた。

(何かが写っていただけでも感動!!)

このカメラ、使えるね。

もっと、いろんなところに出かけて撮影してみたくなった。

どのように撮れているか、現像するまで解らないのだが、

それも、あとへのお楽しみとなって、面白い。

=へばまんだのぉ~=

復活させた、「ヤシカ エレクトロ35G」 で試験撮影してみたよ。

夜の蛍光灯下での室内撮りです。

ピントが甘い。

思っていたより、少し手前側になっているような印象。

二重画像用の自作ミラーでは、光の屈折位置が違ったりで、ズレるのか!?

フィルムが期限切れのを使っていたとはいえ、発色は、まぁ~まぁ~かな!?

=へばまんだのぉ~=

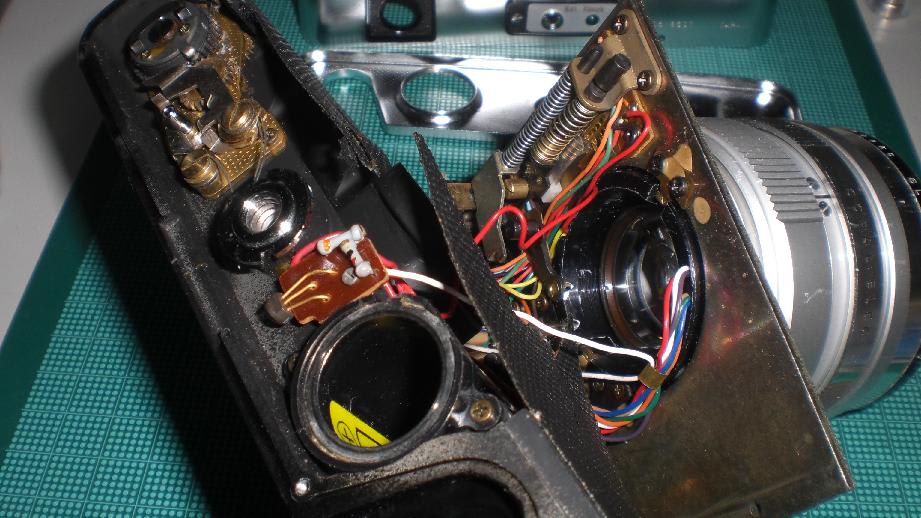

ヤシカ エレクトロ 35GS

発売:1970年5月(株式会社ヤシカ)

当時価格:29,500円

レンズ:COLOR-YASHINON DX 45mmF1.7(4群6枚)

シャッター:COPAL ELEC電子シャッター(B・LT~1/500秒・マニュアル時1/30秒)

受光素子:CdS

ピント合わせ:二重像合致式連動距離計

フラッシュ:なし

電源:HM-4N型水銀電池×1

サイズ:140×84×73.5mm

重量:約750g

初代や、先代(G、GT)のモデルより、20g軽くなっていますね。

パット見わからないような部分も含め、各所にマイナーチェンジされている部分がありました。

そう、部品取り用をゲットしに行ったら、見つけてしまったのです。

オリジナルのレンズキャップとストラップ付き。

丁寧に清掃実施、見違えるようにきれいになりました。

電池を入れても動かそうとしたら・・・うんともすんともわない。(T_T)

電池室が、ダメダメです。

配線やら、電池の蓋を35Gから移植したりで、自動露出(AE)は機能復活。

シャッターもダンパーを取り付けて、バッチリだ。

周囲の明るさと絞りの開度に同期して、OVERやSLOWのランプが点くようになり、

シャッターも同期してスピードが変わるようになった。

なんと、ファインダーを覗くと、それぞれのランプが矢印に変わっていました。

各部にマイナーチェンジ箇所があるが、解るところだけでも11箇所ありました。

内部の細かいところも、結構ありそうだ。

しかし、

レンズが、YASHINON DX 1:1.7 f=45mm より

COLOR YASHINON DX 1:1.7 f=45mm に変更されている。

そう、頭に COLORの文字が付いたのだ。

耐亜硫酸ガス特殊ガラスを使用したレンズに変わり、発色が良くなったらしい。

1970年に入り、カラーフィルムが一般化して、それに合わせて作られたとのこと。

周辺光量も改善されてるので、四隅が暗くなる、独特な現象がなくなるようだ。

35Gでは、24枚撮りを2本使用し撮影したが、四隅が暗くなっているものが何枚かあった。

そういうものだ。

っと、割り切れば良いのかもしれないが、オイラは気になっていた。

YASHINON DX 1:1.7 f=45mm の評価は、期限切れのフィルムでしか写せておらず、

カメラの調子が決して万全でなく、撮影テクニックが皆無の状態だったのだが、

そでもいくらか、まともな!?写真がいくつか残せた。

まぁ~、35Gを、部品取り用として、35GSをメインで使うことにしたので、

マイナーな、気になるポイントは無くなったので良いでしょう。

今度の、COLOR YASHINON DX 1:1.7 f=45mm は、

どのようなパフォーマンスを出すのだろうか・・・

同じ場所やアングルで撮影し、比較できると面白いかも。

少し、ストレス解消のネタが出来た!?(アハハ)

=へばまんだのぉ~=

ヤシカ エレクトロ 35G

さらなる分解へ・・・

復活したかと思えたが、1日~2日ほっとくと、自動露出(AE)が正常動作しなくなることが判明。

最初に手にした時の不具合、

・シャッターが、フィルム感度や露出感度に同期せず、いつでも全速力開閉。

・ピント合わせの二重像が見えない。

は、なんとか修理出来たと思っていたのだが・・・

見た目が良かった割には、すごく古いカメラ(1968年製)なので、電気回路の部品に問題あるのかな!?

この筐体のデザインは、「GKインダストリアル研究所」が行っている。

「キッコーマンの醤油差し」のデザインを手がけたことで、知っている人は知っているかもです。

商品としての機能を優先させ、使いやすさも意識されている。

なので、このカメラを初めて目にした時は、ちょっと変わった印象を受けたのです。

それが、見た目以上に実は古かった。

ということなのでしょう。

っで、なんか、クラシックなはずなのに、新しい印象の「ヤシカ エレクトロ35G」

気に入ってしまったので、安定稼働を望みたい。

どんどんバラして、シャッターダンパーを貼り替えを再度おこなってみたり・・・

摺動部は接点復活剤を塗布してみたり、グリスアップしてみたり。

さすがに、当時物と同じ部品は手に入りませんし、代替品はどうなのかと・・・

レンズまでバラす勇気は、まったくもってありません。 (`・ω・´)シャキーン

組み直して、動作確認してみたが、ほっとくと自動露出(AE)が働かない。

絞りを全開ににして、ヒカリが十二分にあたっている状況下でも、OVERのランプは点かず、SLOWのランプが点いている。

絞りを全閉にしても、SLOWのランプは点いているが、シャッタースピードは全速力開閉。

バルブにしても、シャッターが全速力で切れてしまう。

(本来、押している間は開きっぱなし)

なんだかんだと、ずっとイジっていると、急に機能を回復し、しばらく問題なく動作する。

メカの何かの引っかかりや、クリアランスの問題で、温度に影響しているのか!?

ほっといて、朝方冷え冷えの状態で動作確認してみたが、問題なかったり・・・

バルブ、オート、フラッシュの切り替えが、うまく行っていないわけでもなさそう。

部品取り用のをもう一台入手して、「2個イチ」も考えてみるかな!?。

=へばまんだのぉ~=

復活させた、「ヤシカ エレクトロ35G」で、試験撮影してみた。

フィルムは、カメラ屋さんで現像だけお願いし、スキャナーで取り込みました。

そのフィルムは、2006年製の期限切れのモノを使っているので、本来の色合いや解像度ではないはずだ。

夜の蛍光灯の照明下で、室内撮影したものである。

中央辺りで紫色の筐体で、「BOSS Flanger BF-3」を狙って、撮影してみた。

ちなみに、その下の同じ紫色の筐体は、「BOSS Flanger BF-2」です。

絞りは、F1.7(開放)か、F2.0だったはず。 記憶が・・・(T_T)

(メモ残さないとイケないなぁ~)

シャッタースピードは、当然オート設定になります。(オートでなかったら使いこなせませんデス。)

手前と、奥側が「ボケ」てるので、面白い。

なんか、思っていた以上の出来栄えだ。

まさか、ここまで写るとは思ってもいなかったのだ。

新しいフィルムでの撮影ならば、かなりの仕上がりが期待できるレベルだと思う。

(撮影者のテクニックは別として・・・)

しかし、このカメラは、あまり被写体に寄れないのだ。(80cm~)

これでもう少し接写ができれば、被写体の選択範囲が広がり、かなり楽しくなりそうだ。

現行のアイテムで、なんとか20~30くらいまで寄ることができるモノはないのだろうか!?

=へばなんだのぉ~=

二重像を作り出すためのミラーを手作りするため、アクリルミラーを用意。

オイラが、たまたま入手した、ヤシカ エレクトロ 35 G

ファインダー内の二重像が見えない不具合があったのだ。

ハーフミラーの金蒸着が、剥がれてしまっていたのかと思っていたのだが、

よくよく観察してみると、ファインダー内の四隅にフレームが見えている。

これは、白く曇った樹脂板が貼ってある窓からの採光が、

四隅をカッコの字にカットされたスリットより入光したものが一旦ミラーで角度を変え、それがハーフミラーに当たる仕組みだ。

ファインダーから見た実像と、ハーフミラーで反射された四隅のフレーム印の光が合成されて見えている。

ということは、ハーフミラーには問題ないことになる。

それで、一番最初にバラした時に出てきた鏡の破片は、実際には、二重像を作り出すための小さな鏡だったのだと理解した。

しかし、その小さな鏡は、元の姿が解らない。

完全体ならば、赤いランプ板の下辺りに小さな鏡があったことが、このファインダーをよく観察して解った。

いくつかの大きさを切り出し、セットして、実際に使ってみて判断することにした。

3パターンくらい大きさを作って、見え具合を確認してみた。

そうそう、失敗はしないと思っているが、溝を刻んでから布で挟んで「パキッ」っと割るのは、

最初だけ勇気がいったが、1回できるとコツを掴めた。

小さなミラーが必要な場面には困らなくなった。(笑)

位置関係をズラしたり、貼り直しが何度かしなければならないと思っていたので、

粘着力の弱い、薄い両面テープで貼り付けた。

アクリル樹脂性の小さなミラーは、もともと付いていたガラス製のモノに比べ軽量だろうから、

当分、問題ないでしょう。

ファインダーを覗き、二重像の見え方を確認。

焦点距離を示すリングの数値と、実際の被写体までの距離をスケールで確認。

接着がしっかりしていないと、焦点距離がデタラメになったり、二重像の位置が上下にズレたりする。

ミラーが取り付けられていた部分も力を掛けてしまうと曲がってしまう恐れがある。

元の状態から変形させてしまっては、この機能を失うことになり、修復どころではなくなってしまう。

何度も貼り替え、位置を調整、慎重に作業を行いました。

結果、一番最初に作った、小さめなもので、取り付け位置を調整したらほぼ満足するものになった。

モルトプレーン 1.5mm厚

フィルムを出し入れするときに開閉するカバーと、本体との隙間を埋めるため用意したものだ。

毛糸や、習字の下敷きでも十分代用できるようです。

これだと、両面テープ付きなので、カットして貼るだけだ。

しかし、狭い溝幅に貼るのは簡単ではありませんでしたが、貼り替えられるので失敗はないかな。

下手に接着だと、カバーが開かなくなっちゃったり・・・

(接着剤を使った場合、乾くまでカバー閉めなきゃ良い話だが・・・)

これで隙間はうまく埋められたと思うので、セットしたフィルムがいらぬ感光で、写した写真が台無しになることはないだろう。

先に修理した、二重像を映し出すための小さな鏡は、接着が落ち着いたら、もともと付いていた状態とまったく同じ状態に再現されたようです。

二重像のピントを合わせると、距離計のリングの数字ともピッタリ合っている。

距離測定を光学系で成し得ているこの機構、驚いてしまった。

次の休みの日にでも、このカメラで撮影に出かけてみようかと思う。

=へばまんだのぉ~=

巻き戻しクランクのシャフトはグリスが塗布されていた。

これは、拭きとって、シリコングリスを塗布してあげよう。

YASHICA ELECTRO 35G

ヤシカ エレクトロ 35G (1968年発売)

「ろうそく1本の光でも写る」カメラを目指し、長時間露出性能の高い電子シャッター使用の絞り優先EEを採用した、ライカ判EEカメラだ。

Gは「ゴールドメカニカ」

1966年に登場した、YASHICA ELECTRO 35 シリーズの初期モデルを、基板の電気接点にロジウムメッキに替え、金メッキを採用し耐久性を向上、巻き上げレバーの形状変更などもなされている。

古そうなカメラだけど外観がきれいだから、部屋のインテリアに丁度いいかなと、手に入れてみた。

いろいろ調べて触ってみたら、どうやらほとんど完品状態のようです。

どのように写るか、試したくなった。

コニカ・ミノルタ 業務用カラーフィルム ISO_100 24枚撮り用

期限切れだが、とりあえずゲットしておいた。

勝手な印象だが、フィルムも古いので、色も褪せて、いい雰囲気が出せるかも!?

しばらく遊べそうだ。

だけど、銀塩カメラの知識やテクニックは全くないので、

ほとんど失敗写真になると思いますが・・・

=へばまんだのぉ~=