先回のブログで、大正末に発行された『日本交通分縣地図 岐阜』を紹介しました。

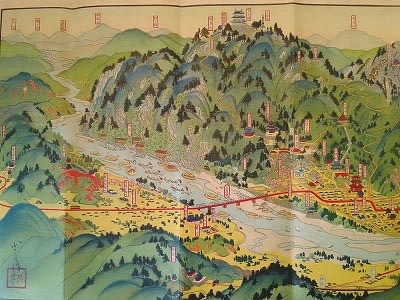

今回の品は、同じ頃に出された俯瞰地図です。

表紙は鵜飼の絵、裏表紙には、鵜飼と岐阜城の写真。

本体は、細長い地図(絵図)です。

26.7㎝x77.2㎝。大正14年。

裏には、金華山や長良川の鵜飼など岐阜市の名所の説明が書かれています。

大正14年、岐阜市役所の発行です。

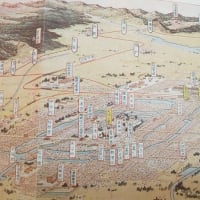

このような俯瞰図は、大正期から戦前にかけて多く描かれました。日本各地の名所や都市がくまなく描かれ、ハンディな観光案内地図として人気を博しました。作者は画家やイラストレーターで、最も有名な人物は大正の広重といわれた吉田初三郎です。彼は生涯で、3000もの俯瞰図を描いたと言われています。今回の品の作者は、北秀(詳細不明)です。

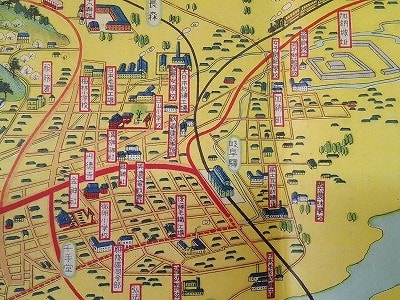

岐阜城のある金華山を中心に長良川と市街地を描いています。南西から北東を眺めた構図です。

非常に明るくポップなパノラマが展開しています。この種の俯瞰図の特徴です。時代を反映しているのでしょうか。

距離や方角の正確さは二の次で、全体を直感的に捉えられるように工夫されています。

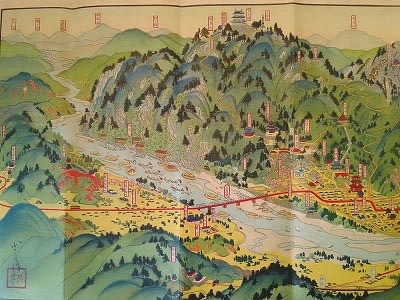

南東には名古屋、桑名、伊勢、さらには伊勢湾が広がっています。鉄道(東海道線)を汽車が走っています。上空には飛行機。

この絵の中心部です。

上の山々は、左から、立山、槍ヶ岳、乗鞍岳、御獄山、駒ケ岳。右方(下図では見えない)には、富士山らしき山も描かれています。サービス満点ですね。

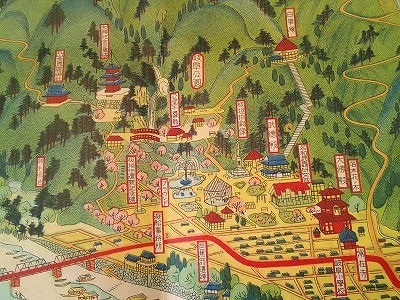

もう少し詳しく見ましょう。

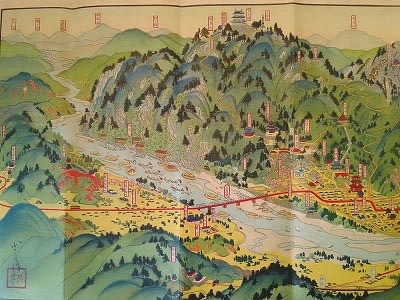

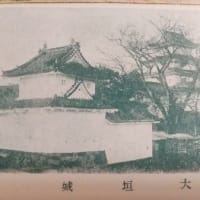

金華山と岐阜城。

岐阜城は関ケ原合戦以降、廃城となった(材は、加納城(岐阜駅南1㎞)築城に使用)ままでしたが、明治43年に再建されました。木造トタン葺き、三層三階、日本初の模擬天守です。この図に描かれているのはその建物です。しかし、戦時中に焼失し、現在の岐阜城は、昭和33年に再度、建造されました。木造ではなく、鉄筋コンクリート製(^^;

金華山直下の岐阜公園。

現在とほぼ同じ場所、同じ規模です。板垣退助殉難碑や名和昆虫研究所の建物が見えます。近くに、大仏殿(日本最大の紙製大仏)。赤い線は、岐阜駅と郊外の高富を結ぶ市内電車(現在は廃線)の軌道です。

少し南西には、公共の建物が多くあります。

ここは、先のブログでも紹介したように、斎藤道三や織田信長が街づくりを行った場所です。斎藤道三が岐阜町の目玉として、西方の美江寺から移した美江寺観音も見えます。

南方の岐阜駅周辺。

金華山麓とは別の市街が、あらたに作られ始めていることがわかります。

以前のブログで紹介した明治15年の『岐阜市街地全図』と較べてみます。

やはり、俯瞰図の方がわかりやすいですね。距離や角度などはいい加減なのですが、地形や建物の配置を直感的に把握するには向いています。私たちが覚えていて景色、頭に浮かんでくる情景に近いです。それにしても、これだけ多くの情報を、一枚の絵の中にわかりやすく描きこんでしまう絵師の力量には感心します。

左下の部分、長良橋を渡った所にある織田信長菩提所崇福寺、その下に谷汲山が描かれています。

しかし・・・・

谷汲山は、岐阜市とは西北に15㎞も離れています。西国巡礼第三十三番札所、結願・満願の霊場である谷汲山華厳寺はこんな近くにはないのです。地図をぐにっと曲げて無理やりに描いたのですね。もし、旅行者がこの絵地図を片手に谷汲山をめざしても、永久にたどりつけないでしょう(^^;

徹底した収集ぶりが覗えますね(^-^*)

この地図に描かれた岐阜城は、明治43年に再建されたものなのですか。「木造トタン葺き、三層三階、日本初の日本初の模擬天守」なのですね。

まさに、張り子の虎ですが、立派なお城に見えますね(^_^)

この地図は、観光案内用として、立派に役目を果たしていますね(^_^)

戦時中に燃えたのも、空襲ではなくタバコの火の不始末。それらしい逸話にはなりませんね(^^;

ただ、山頂に立って下界を見渡すと、国盗りの野望をいだいた気分が何となくわかります(^.^)

金華山は大きな岩のかたまりのような山です。どうしてこんな地形がここに出来たのか、よくわかりません。

最初拝見した感覚としてはやはり浮世絵っぽい色使いだなあでした。

大正の広重始めこういった俯瞰図は江戸時代の名残りがあるんですかね??

観光案内のパンフレットみたいで見やすくて好きです(^^)

ただあてにすると辿り着かないというのは困りますね笑(^^)

ただ、コレクターが多いので、おや、と思うような値がついていることもあります。

絵葉書蒐集の感覚で、テーマを決めて集めるのも面白いと思います。

やはり浮世絵の影響を受けていると思います。というより、明治になって浮世絵自体が風前の灯、浮世絵師たちはいろんな方面へ仕事の範囲を広げていきました。能絵や挿絵はそれまでの仕事の延長、広告や絵地図など、人々にアッピールしやすい絵仕事もありました。

技術がしっかりしているので、何をやってもそれなりにこなせる。けれど、言わば、器用貧乏、やがて消えていきました。

こういった地図を見て「行ったつもり」になれるのも魅力なのかも知れませんね

Googleマップを見てストリートビューで確認、さらに衛星写真にネットで観光地を検索

信じられないくらい便利になりましたが、見知らぬ土地への憧れみたいなものは薄くなったような気もします。

地図オタクの私にとって、とても魅力的な俯瞰図です。

ずっと眺めてられる。

楽しい時間です。

実際に行かなくても行った気分になれますね。眺めているだけでも、ほんわかと幸せ。

100年経ってGoogleが実現しました。タダで世界旅行ができます。でも、ちょっと画面が冷たい。イラスト版があったら最高です。

地図を眺めていると、いろんな発見があって楽しいですね。

俯瞰絵地図は、プロの絵師が描いているので、とてもよく描けています。

調べてみると14mもあり、作り方もわかりました。40年もかかりそれが200年前。もっと有名になってもよさそうなのに。

今まで全く知りませんでした。ひとつ知識が増えて、ありがとうございました。

結構大きくて迫力があります。もちあろん屋内(大仏殿)に安置されています。

今出来の怪しげな宗教仏ではないので、もう少し上手にアッピールすればよいのですが、岐阜人の性格上、やはり地味ですね(^^;