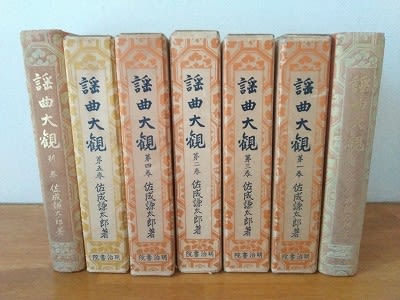

謡曲解説書、佐成謙太郎『謡曲大観』全7巻です。

佐成謙太郎『謡曲大観』首巻、第一~第五巻、別巻、明治書院、昭和5,6年(再版、昭和29年)

首巻と第一巻から第五巻、そして別巻、全7巻の大著です。

総頁は4000以上、重さを計ってみたところ、合計8㎏弱ありました(^^;

大部であるだけでなく、内容も非常に充実しています。

首巻は、謡曲全体についての解説です。第一巻から第五巻までは、現行全謡曲、235番について解説しています。別巻は、蘭曲曲舞集と謡曲語句総覧です。

これまで色々な謡曲解説書が世に出ましたし、これからも出されるでしょう。しかし、『謡曲大観』を越える著作はあらわれないと思います。この7冊は、謡曲 を学ぶ人や能楽愛好家、必携の書です。

全部を網羅することはできませんが、なるべく全体像が分かるよう、数回に分けて紹介したいと思います。

今回は、首巻の前半です。

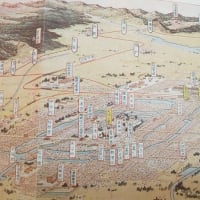

首巻の内容は、大きく分けて3つ、能楽畫譜、能楽総説、謡曲細説、です。

今回は、そのうちの能楽畫譜です。

能面、能装束、能小道具、能作物などを、カラーイラストで60頁ほどにわたって紹介しています。その中には、狂言面や狂言装束も含まれています。

イラストの一部を示します。

馴染みの能面だけでなく、異形面も種々載っています。

能装束:着附

袴類

烏帽子・冠

頭・髪

天冠・輪冠

扇・團扇等

能作物

最初の写真にある『謡曲大観』全7巻のうち、首巻と別巻は昭和6年の物、第一巻から第五巻までは、昭和29年再版の物です。少しずつ揃えました(^.^)

首巻の版(昭和6年発行)の奥附に、非売品とあります。これだけの大著を、関係者だけに配布したのでしょうか。いずれにしろ、『謡曲大観』を最初の版で揃えるのは非常に困難です。戦後、多くの人が『謡曲大観』を欲したのでょう。昭和29年にほぼ同じ形で発行されました。

明治書院では、『謡曲大観』の版を2部作製し、戦時中は疎開させていたとのことです。先を読んでいたのでしょうか。それを用い、わずかに修正を加えて、戦後版の『謡曲大観』が出版されました。

老舗出版社の英断のおかげで、今、私たちは、『謡曲大観』を手にすることができます。

仕事柄、摺箔が気になりますね。

金彩工芸のルーツだといわれている衣装ですので(*^^*)

いろいろな創作工芸を知り、いつも、すごいなあと感心しています。

能装束については、全く不案内です。この本にも出てきません。独特の工芸品ですね。私が師事している能役者の方も、面と装束は、自前の良い物をといつもおっしゃっています。

そういえば、この本の表紙の装丁は、能装束の摺箔をイメージしたデザインなのでしょうか。凹の部分に黄と金泥が入っています。

これほどの謡曲解説書を越える著作はもう現われないのですか。

さすがの遅生さんも、これを少しずつ揃えたのですね。

これほどの著作を集めるのもまた大変なことなんですね。

凄い蔵書ですね!

一見らしいことが書いてあっても、寄せ集めを小器用に集めてまとめたものは、だんだん嫌になります。

骨董と同じで、何かこちらに響いてくるものがないとダメですね。残念ながらそういう物が少ないのは、どの分野でも(^^;

独特の謡に沿って、お面を被る人が舞台を行ったり来たり…。その何が面白いのだろうと。

大河ドラマを通じて、大名のたしなみや栄華を誇る代わりなのかなと思ったりもしていました。

その後、能面の表情は「平たい」ですが、実は謡や演舞を伴うと、それに表情が出てくること。

面にも陰(仏)と陽(鬼)があること。

今は、日本人の情念を表現する必須の文化だという認識に至っています。

~戦後、多くの人が『謡曲大観』を欲したのでょう。~

遅生さんが仰っていること。分かる気がします。

当時、敗戦を経験した皆さんが、日本人として再び地に足をつけて生きていくにはと考えた時、能楽はなくてはならない固有の文化であると気づいたのではないでしょうか?

能楽はいつか、生で観てみたいです!

戦後、多くの人が『謡曲大観』を欲したのでょう。

今の世の中、能のスローテンポが心地よいのか、退屈なのか、人の感じ方はいろいろですね。ちなみに、観ながら眠る人が多いのは、退屈なのではなく、謡曲、ことば、囃子のリズムが、脳のα波を刺激するからだそうです。

ストーリーは単純なので、外人さんもそれなりに楽しめるようです。だいたい、何を言っているのか、謡っているのか、わからない事が多いですから。

まずは、自分のフィーリングで楽しめばいいと思います。音楽や絵と一緒ですね(^.^)

2016年に、私の小鼓の師匠などが中心となり、亀崎潮干祭で薪能『船弁慶』が催されました。当日は、あいにく荒天で、体育館での公演でしたが、雰囲気は最高でした。

コロナが終われば、また、夏の野外公演も増えると思います。