10年ほど前、一般書3000冊を整理処分しました。問題はその方法です。最近では、マンガや文庫本以外、古本屋は買い取ってくれません。堅い本となると、図書館も満杯で、引き取ってくれません。やむなく、古紙回収にまわるか粗大ごみになることがほとんどです。私の場合は、幸いにも、さるNPOが活用してくれることになりました。

ところが、気が付いてみれば、能や骨董関係の本なども、同じくらいの量になっていました。何とかしろと外野はうるさいし、後先の事を考えると、もう待った無しです(^^;

そこで、巣ごもり期間を利用して、少しずつ整理してみようかということになった次第です(^.^)

まずは、謡本から。

能は総合芸術ですから、いろいろな要素が組み合わさって出来上がっています。その中でも、基本中の基本は謡いです。プロ、アマを問わず、能の技量は謡いを聞けばほぼわかります。鼓や笛など囃子方で名手と言われる人は、謡いも一流です。

ちなみに、能は、完全な分業制ですから、囃子方が謡いをうたうことは公にはありません。ただ、乱能という特別な催しでは、シテ方、囃子方等の境を取り払った能が行われるので、能楽師の方々の普段とは異なった面を楽しむことができます。

とにかく、能では謡いが最も重要です。

また、素人が嗜むのにも謡いは向いています。

能が武士の式楽であった江戸時代でも、庶民の間で謡いが広く楽しまれました。

そして、種々の謡本が発行され、今日に至っています。

今回、ゴチャゴチャした本棚を整理し、謡本をあつめてみました。

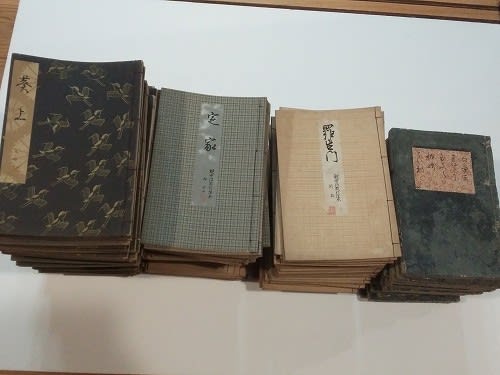

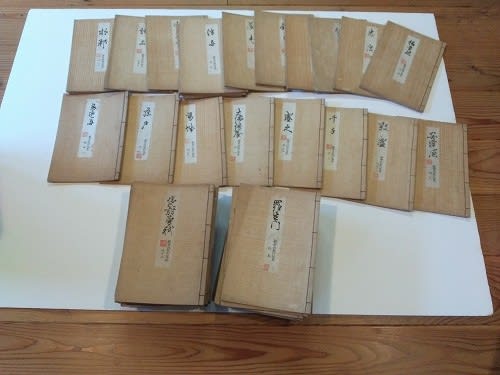

まずは、一番基本的な、各曲ごとの謡本(一番綴り本)3種と数曲を集めた謡本(今回は、5番綴り本)です。すべて、観世流です。

右から、観世流5番綴り謡本(江戸時代)、観世流改訂謡本(明治後期~大正初期)、観世流改訂謡本(大正後期)、観世流大成版謡本(昭和~平成、現行本)。

享保十八(1733)年の発行の観世流5番綴り謡本、19冊です。普通の大さ(16.5x23㎝)の木版本で厚さは2㎝弱です。

300年ほど前の木版本19冊を、3000円で購入しました。今では使い途のない本とはいえ、数百年前の出版物がこの金額で入手できるのは、世界中で日本だけでしょう。江戸時代には、それだけ、出版が盛んであった証しでもあります。

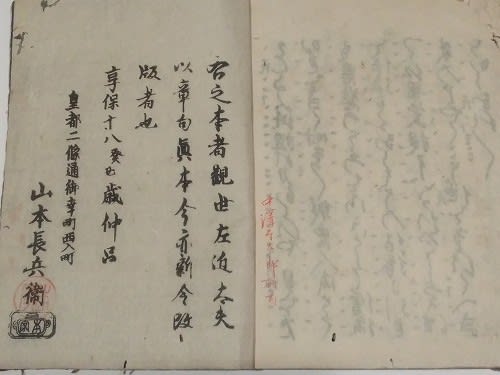

『班女』の一部を載せます。以降の謡本と比べてみてください。

明治後期~大正前期にかけての、観世流改訂謡本です。改訂の意味が重要ですが、そのことについては次回のブログにします。祖父の使用物。

大正後期の観世流改訂謡本です。

現行の観世流謡本(大成版)です。私が使っている物です。

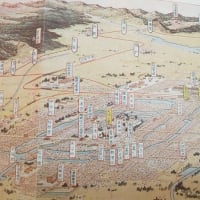

能は、それが成立した室町時代から現代にいたるまで、ほとんど変わることなく受けつがれてきたと言われています。しかし、一方では、時代の変化も能に反映されています。

能関係の出版物を整理しながら、次回以降、少しずつみていきたいと思います。

小生も享保本を一冊(芦刈他)を持っております。

京都の古本屋をぶらり歩いていたら、ワゴンに乗せて売ってあったので、こんなに安いのか?と思った次第です。一冊だけなので、貴蔵書より若干安いです。

金沢の古本屋には、宝生流の本がたくさん有り、加賀の人のたしなみなんだと思った次第です。ちょいと高めですが。

私は、ほぼゴミ箱行き寸前の本しかありません。本人にとってだけ貴重本なので、私がいなくなれば、廃棄だろうと思う次第です。とりあえずblogには残しておこうと。

謡曲には、新古今の歌が多数引歌として利用されており、影響を見る為に調べました。

また貴重なコレクションを拝見するのを楽しみにしております。

拙句

班女より使いなれたる秋扇

(今年の残暑は立秋から酷かったですね)

金沢は今も能が盛んです。加賀宝生といわれるほどで、独特の能楽界をつくっています。

京都にも、京観世といわれる特色ある謡いを伝えている能楽師の家があります。

江戸時代には、各地でそれぞれ特徴のある能ができていたのではないでしょうか。

古い時代の本に限らず、出版自体がどんどん衰退しています。コロナを契機にして、見直しの機運が高まることを期待したいです。

安いですね。

それに比べたら、古伊万里などは遙かに高額ですね!

御祖父様のお使いになっていた本も残されているんですね。歴史を感じさせますね。

こうして、時系列的に集められ、残されていくことには大きな意義を感じます。

これからの展開、解説を楽しみにしています。

私の所は、一代おきに道楽者(^.^)

陶磁器もそうですが、漫然と集めていても、それなりの数量になれば、見えてくるものがありますね・・・無理矢理自己弁護の遅生でした(^.^)

江戸時代の出版物は時代の分だけ高額なのかと思っていました

骨董品の世界では古い新しい以上に、希少性や物の良し悪し

それと市場性によって価格が形成されるんでしょうね。

遅生様は観世流の謡曲を持っていられるとかで、時代によっては百番集、続百番集と少しは共通があるのかしらんと楽しみにしています。

班女、誠にありがとうございます。乱鳥、感謝感激です。

私は能楽について全くの無知ですので、今後の遅生様の記事に心を踊らされるとともに、100歩も千歩も遅ればせながら、知性様の記事を元に、少し謡曲(読み)をかじって見たいと思うのですが、構わないでしょうか。

師匠遅生様の記事を手ほどきに、好きというだけでなく、もう少し謡曲について掘り下げて楽しんで参りたいと思います。同じ謡曲を私なりの力不足の舞ようで、読んでも良いでしょうか?

幸い、最小限(未満)の資料は手元に何とかあります。

できの悪い乱鳥ですが、遅生様を見習って、ほんの一部でも能楽が理解できる方向に近付きたいと思います。

遅生様のお邪魔にならないように楽しんで読んで行きたいよ思いますので、どうかお見捨ておきなきよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

能楽知らずの乱鳥 合唱

他の骨董に較べれば、本当に安いです。しかも、相場が変わりません、低値安定です(^.^)

私の場合もそうですが、読めないし、飾るわけにもいかず、無用の長物だからでしょう。

他の品々と同じで、例によって数量だけはむやみに増えたので、少しずつ整理して、何とかならないかともがいている次第です。

読まねばならぬもの、読みたい物が、山となっていますが、全くの素人の私には、手も足も出ません。Ranchoさんのようになれたらと、少しずつ挑戦しているのですが、タイムアウトでしょう(^^;

謡曲はぜひ習って下さい。能の見方が根本的に変わります。能の音楽は西洋音楽と違い、相対的です。謡いをうたう場合も、音の高さは、自分に合った高さを基音(中音)にすればいいです。音の変化は、基本的には全音と半音ですが、音階はドレミファ・・からは、ずれます。楽器の能管でもそうなっています。これは、人間の声の出し方に沿っているらしいです。

能は参加型芸術です。演じられる舞台は、見る者が自分の中に能の世界をつくる際の触媒にすぎません。

謡曲を嗜んでいると、その世界が劇的に広がります。

能はほとんど、古典に題材をとっているので、Rancho さんのように古文書解読力がある人なら、謡いの楽しみも倍加すると思います(^.^)