ここしばらくブログでとりあげてきた金華山焼の中には、美江寺土鈴を模した品がありました。以前にも少し紹介した美江寺土鈴ですが、今回、あらためてまとめ直します。

日本各地には、多種多様な土鈴が作られ、売られてきました。美江寺土鈴は、その中の一つです。

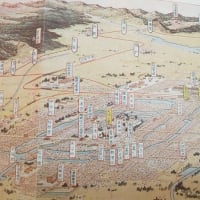

遡る事、450年以上、美濃の国は土岐氏にかわって、新興の斎藤氏が支配するようになりました。斎藤道三は、金華山頂の岐阜城を本拠地として、城下を賑わせ、街を興そうとしました。とは言え、元々は何もない所です。そこで、10㎞ほど西方、十六条村(現、瑞穂市美江寺)の伽藍、美江寺に安置されていた乾漆十一面観音立像(美江寺観音、奈良時代)を城下へ移し、町興しのシンボルとしたのです。以来、街は栄え、新たに建立された岐阜の美江寺は、多くの参拝客で賑わう寺になりました。その境内で売られていたのが、美江寺土鈴です。

なお、西の美江寺にあった美江寺観音を岐阜城下へ強引に移したのは織田信長、という説が地元では有力です。でもこれは、信長のネームヴァリューによるものでしょう(^^;

手持ちの美江寺土鈴です。

大 2個、小 7個、計9個です。

釜形土鈴:

最大径 13.7㎝、底径 8.6㎝、高 10.8㎝。重 368g。昭和。

宝珠型土鈴:

幅 14.7㎝、奥行 6.5㎝、高 14.6㎝。重 219g。昭和。

小形の土鈴、7個です。

高さ 2.6~3.7㎝、重さ 4~10g、昭和。

小さいですが、すべて鳴ります。

釜形土鈴、宝珠型土鈴:

大黒土鈴、恵比寿土鈴、お多福土鈴:

提灯土鈴、俵土鈴:

美江寺土鈴の起源、由来はわかっていません。

資料がほとんどないからです。

そんな中、たまたま私の持っているマイナーな古雑誌に、美江寺土鈴の記事がありました。

加藤草香子「美濃美江寺と土鈴」、『郷土趣味』第二十号、大正六年。

6頁の論考です。大半は美江寺の縁起についての記事で、肝心の美江寺土鈴について詳しい記述はありません。そんな中で、注目される点をいくつかひろいあげてみます。

まず、『美濃國諸舊記』(『美濃国諸旧記』)(江戸初期)からの引用があります。

「當寺本尊観世音は國中無双の霊佛なり、往昔伊賀國より當寺本巣郡十六條の里へ移り給ひ、毒蛇を退治して東山道の往還を安らかしめ給ひしてより人皇四十四代元正天皇の勅願所として養老三年己未九月に初めて彼の寺を建立ありけるとなり」

これは、岐阜へ移る以前の美江寺、つまり、故玩館のある元々の美江寺の縁起です。毒蛇退治とは、暴れ河川の改修を指しているのでしょう。養老年間の初め、朝廷がこの辺りで大掛かりな改修工事を行い、インフラを整備したらしいことが伺えます。その一つは、東山道を整備して、人と物流の流れをつくりだしたこと、もう一つは、条里制をしいて、大規模な耕地整理を行ったことです。そして、事業の総まとめとして、本尊、十一面観音を伊賀國から移し、美江寺に伽藍を建立したのでしょう。当時の条里制は、現在、十四条から十九条の地名にその名残りをみることができます。では、なぜ、朝廷が直々、十六条村に大伽藍、美江寺を建立したのでしょうか。それは、当時、極めて貴重であった繭、生糸がこの辺りでとれたからです。河川が縦横に走る十六条村(美江寺)は、生産物の運搬に好都合な場所に位置して、繭、生糸の集散地であったからです。川の氾濫を防ぐことさえできれば、生産力は増し、河川を利用した物流も飛躍的に活発になります。そのために、治水工事と伽藍美江寺の建立がなされたのだと考えられます。

さて、美江寺土鈴の由来ですが、この雑誌の論考では、「土鈴に就いては寺傳其他にも傳ふるものは更にない」と書かれています。ただ、近くの善光寺では、貞享三年の大火事で壊れた如来像を修復する際、余った土を処分するため土鈴を作って人々に配りました。それを真似して、美江寺でも土鈴をつくるようになったのではないか、と述べています。以来、境内の名物として人気が高く、多くの人が美江寺土鈴を求めました。

美濃美江寺の土鈴といっても、実際に製作していたのは、美濃路起(おこし)宿(現、愛知県一宮市)にあった窯元です。そこには、宝暦年間とおもわれる宝珠型土鈴の型が残っています。

美江寺土鈴は、蚕土鈴とも言われています。養蚕に関係しているからです。宝珠、釜、俵、恵比寿大黒などは、豊かさの象徴です。元々の美江寺は、養蚕の中心地であり、土鈴は養蚕農家のお守りでもあったわけです。蚕土鈴を蚕室にさげておき、それを鳴らすと鼠避けにもなって、蚕が良く育つと言われていたそうです。

先人たちが養蚕の成功を祈って手にしていた美江寺土鈴。やっと9割方快方にいたった左手に小さな蚕鈴を持って振ると、からからと素朴な音がして、癒されます(^.^)

故玩館は、立派な郷土博物館でもありますね(^-^*)

左手は9割がた快方に至りましたか。よかったですね(^_^)

残りの1割も、蚕土鈴が、カラカラと、素朴な音をたてて「空」にしてくれることでしょう(^-^*)

養老のことをDr.Kさまに先に言われてしまいました💦

もう~~🐻Dr.Kさまったら信長担当のはずなのに~~

『郷土趣味』おもしろそうです✨こういう書誌が残される大切さをかんじました🍀✨

(おててが早く10割治りますように🍀)

手の方は、まだ腫れが残り、屈伸が十分にはできませんが、日常生活には不自由しないところまできました(^.^)

女性心理は、時代や身分をこえて普遍ですね(^.^)

土鈴は実際に手にとったことがありません。どんな音がするのか触ってみたいものです。(^^)

このような何でもない民芸品のように思えるものも、遅生さんの解説のおかげで何倍も楽しめました。

歴史政治経済と絡んでとても面白いです(^^)

地味ですからつい見逃しですが、お土産店でよく探せば、今でもたいてい売ってます。値段もお手頃。

とはいっても土鈴は土物、焼きは甘いですから、せいぜい、カラカラろいう音がするのみです。とても、チリンチリンとはいきません。でも、ひょっとすると、伊万里の品ならいけるかもしれませんね。

美江寺土鈴の起源・由来ははっきりしないようですが、実は約10年前に近く(と言っても

かなり離れていますが⋯)のPCのサポートをしている瀬戸市の方から、瀬戸物と一緒に

名前も由来も知らない土鈴を頂きました。

ひよっとしたら、そのルーツは美江寺土鈴にあるのかも知れません。

熊の出そうな山道では鈴を振りながら歩くようで、昔はネズミ退治の効果も期待できた可能性

があったとも推測できそうです。

それはよかったですね。

土鈴は小さな品ですが、素朴な味わいが何ともいえません。それに、武骨に鳴るのもいじらしい(^.^)

旅の思い出がよみがえります。

小中学生の頃夢中になったペナントみたいな物ですね(^.^)