明治以降の小謡集6種のうちの残り二つです。

いずれもケース付き。

『カード式 獨吟小謡集』観世流改訂本刊行會

観世流の謡本の改革を志した丸岡桂の発行です。

小謡いが書かれたカード(8.5x12.3㎝)がぎっしりと入っています。

なかなか珍らしい品です。

最初はやはり「高砂」から。

裏面にも「高砂」。裏表で、No.1のカードです。が、やはり、「高砂や・・・」のくだりはありません。

最終は、No.100のカード。

これなら、手のひらに楽々のせて謡えます。

アイデア商品ですね。さすがに、発明家でもあった丸岡桂の品です(^.^)

No.55のカードには、「白髭」と「盛久」が載っています。裏側まで「盛久」です。

ところが、もう一枚、No.55のカードが入っていました。

「盛久」の続きです。しかもペンで手書き(^^; 手慣れた書き方です。出版元があわてて追加したのか、それとも所有者が自分で書き加えたのでしょうか。熱意がつたわりますね。

結局、「盛久」では、No.55が2枚になっています。

もう一つの品です。

たいそうなケースに入っています。

発行所などは書かれていませんが、先ほどのカード型小謡集と同じと思われます。

一応、目次が付いています。祝言、仏事など、目的別に分かれています。しかし、Noが振られていないので、バラバラになったら大変です。

先のカードより少し大型(9.0x14.3㎝)です。字が大きくなった分、目の疎い老人にもやさしいカードです(^.^)

やはり、「高砂」が最初に来ます。

「高砂」のカードは4枚(裏表)もあります。が、やはり、「高砂や・・・」の部分は載っていません。

このカードで一番面白いのはこれ。

「鉢木」の小謡いです。

人気のある薪の段の最後の2行だけが載っています。

先の『カード式 獨吟小謡集』では、「鉢木」の小謡い自体が載っていませんでした。

他の小謡集はどうなっているのでしょうか。

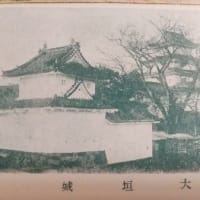

『観世流 独吟集』檜常之助、明治44年(初版は36年)。

『観世流獨吟小謡集』観世流改訂本刊行會、大正13年。

『宝生流獨吟 花月抄』わんや書店、昭和14年(初版は8年)

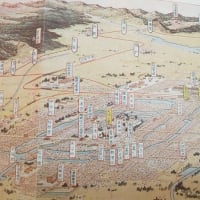

厳寒の雪の中、旅僧に身をやつした北条時頼をあばら家に迎え入れた佐野常世が、暖をとるべく、大切に育ててきた梅、松、桜を切って、燃やす場面です。

「・・・・・松ハもとより烟(けむり)にて。薪となるもことわりや切りくべて今ぞ御垣守。衛士の焚く火ハおためなりよく寄りてあたり給へや」

最後の部分が変更されています。これは、江戸時代、徳川幕府に忖度し、松平の松を燃やすのは畏れ多いとして、次のように変更されました。

「・・・・・・・松ハもとより常盤にて。薪となるは梅桜切りくべて今ぞ御垣守。衛士の焚く火ハおためなりよく寄りてあたり給へや」

それが、明治以降もずっとそのまま続いていたわけです。

ここに紹介した3種の小謡集でも、江戸時代に変更された歌詞が、そのまま載っています。

心ある人々からは、早く元に戻すべきだという声が上がっていたのですが、これらの小謡集が出た昭和初期頃までは、そのままでした。

改訂謡本刊行會を組織した丸岡桂も、早くから不合理を訴えていたのですが、謡本の本文自体を変更することは、観世宗家しかできないことだったのでしょう。上の写真のように、『観世流獨吟小謡集』(観世流改訂本刊行會、大正13年)では、江戸時代以来の忖度歌詞をそのまま載せています。

ところが、2種類のカード型小謡集の一方では、「鉢木」の小謡い自体を不掲載にし、もう一つのカード型小謡集では、

「切りくべて今ぞ御垣守。衛士の焚く火ハおためなりよく寄りてあたり給へや」

と、最後の2行だけを小謡いにしています。

これなら、文句のつけようがありません。丸岡桂の精一杯の抵抗だったのでしょうか。

しかし、この2行では、肝心の謡曲が台なし。何が謡われているのかさっぱりわかりません(^^;

もう、歴史の遺物になりかかっています、誰も注目はしませんが(^^;

で、やむなく私が残務整理のような作業をしています(^.^)

それらを、また、よく集めましたね(^-^*)