コロナウイルスに負けるなシリーズ、第6弾です。

今回は、瓶細工のさるぼぼ、2個です。

かなりの時代物のように見えます。両方とも、戦前の品でしょう。はっきりとした製作時期はわかりませんが、明治まで遡るかも知れません。

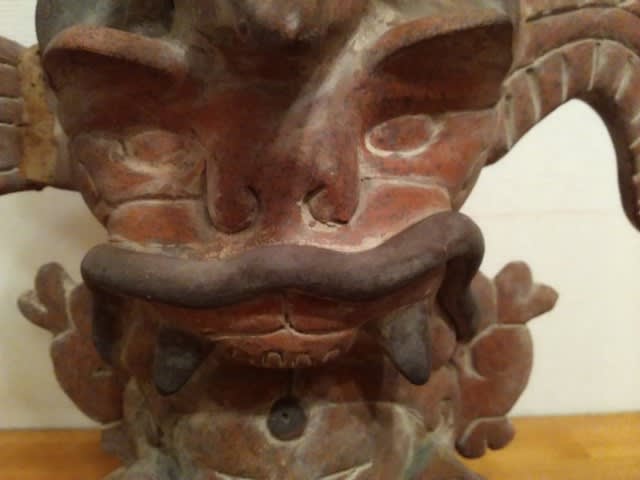

まず、右側の品です。

ガラス瓶一杯に、ぬいぐるみのさるぼぼが入っています。

太い帯を締めています。

抱いているのは、桃でしょう。

手足は縫い合わせてあります。

瓶細工の定番は、手毬です。手毬瓶細工の作り方は、ネットにもアップされています。まず、球状の型の上で手毬を作ります。型を抜いて、ペシャンコにした手毬(口があいている)を瓶の中に入れます。あいている口から詰め物を入れて丸くふくらませ、最期に口をふさぐ、というものです。しかし、その方法では、この桃抱きさるぼぼを瓶の中で作るのは無理なように思えるのですが・・・・・うーん、作り方、わかりません(^^;)

さるぼぼは、岐阜県飛騨地方で、昔からつくられてきた郷土人形です。飛騨の言葉で「ぼぼ」は赤ちゃんのことですから、「さるぼぼ」は、猿の赤ん坊を意味します。

さるぼぼを手作りし、赤ん坊の健やかな成長や家庭円満を願ったといわれています。

また、良縁や安産にも、さるぼぼに思いを込めたといわれています。

さらに、「さる」は「去る」に通じるので、「病が去る」「災いが去る」とかけて無病息災の願いを、さるぼぼに込めるようになりました。

ならば、コロナウイルス撃退も、さるぼぼにお願いすることにしましょう。

おおー、口の紐結びは、叶結びです。

これで、コロナ撃退の願いが叶いそうです(^.^)

今、飛騨高山へ行けば、土産物屋の店先には、沢山のさるぼぼがズラーっと並んでいます。

いろいろな品がありますが、パターンはほぼ同じです。

赤い、4本の手足とのっぺらぼうの顔。顔は大きいです。腹巻もつけています。

瓶の中のさるぼぼは、手足、胴に比べれば、ずいぶん顔が小さい。しかも白色。さらに、さるぼぼが身に着けているのは、腹巻ではなく、太い白帯です。

昔のさるぼぼは、現在のものとはかなり違っていたようです。

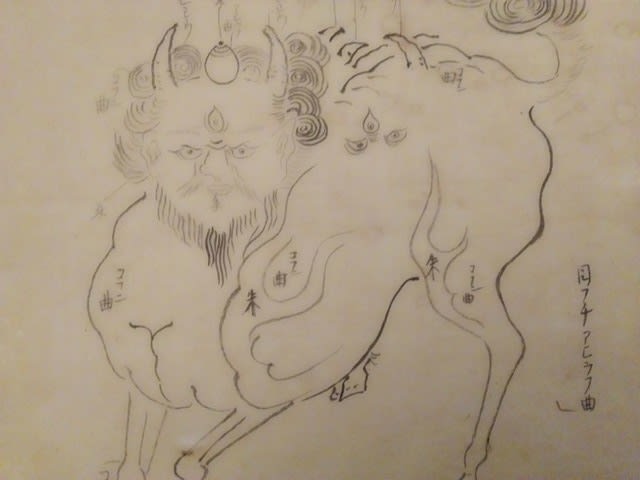

もう一つの、さるぼぼ瓶細工です。

さるぼぼは、手毬で遊んでいるのでしょうか。

ありあわせの毛糸を巻いたと思われる、手作り感あふれる手毬です。瓶細工の手毬が、豪華な色々を精緻に巻いた御殿手毬であるのと対照的に、素朴な品です。

さるぼぼは、2つ入っています。小さな白い顔と白い帯。先の瓶細工と同じ人が作ったのでしょう。

ところで、口元を縛っていた布はボロボロです。

手で触るだけで、粉々になります。

写真を撮っただけなのに、こんなにも布の破片が。

拡大して見ると(200倍)・・・

細長い繊維が切れて、バラバラになっています。黄色の部分は、退色がすすんでいます。てんてんと並んだ黒点は、染料の分解物だと思われます。

瓶の中の二つのさるぼぼと手毬には、それほど劣化はみられません。

先のさるぼぼ瓶細工でも、これほどではありませんが、やはり、口元の布は傷んでいます。

ガラス瓶の内と外では、こんなにも違いがあります。どうしてでしょうか。

さるぼぼや口元の布は、絹でできていると思います。絹は、年月が経つにつれて強度が弱くなり、最期にはボロボロになります。

その速さは、布が置かれた環境によります。劣化をもたらす要因は、大きく3つ、紫外線、大気、虫です。

この布の様子から、虫害は考えにくく、紫外線と大気が布の劣化をもたらしたと思われます。

ガラス瓶の内側にいたので、さるぼぼは、紫外線や大気の影響を受け難く、元の姿が保たれたのです。

コロナウイルスも、なるべく家の中に留まっていれば、リスクはかなり低くなるはずです。その時には、さるぼぼを、手元に置いておくとさらに良い(^.^)