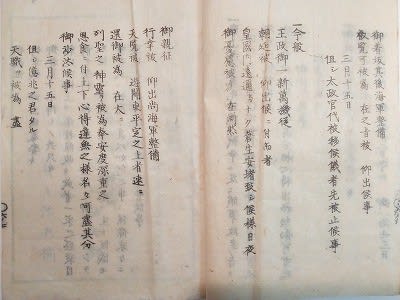

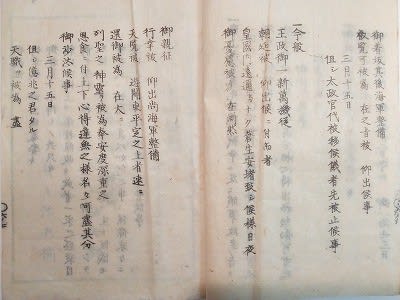

慶応四年三月発行の『太政官日誌第六』には、五榜の掲示の後に、まだ、いくつかの記述があります。太政官日誌は、布告など新政府の法令や政策を知らせるだけでなく、戦争の情勢や朝廷の動向など、新政府側の情報を人々に伝える役目をもっていたのです。

一、東山道官軍先鋒、既ニ戦争ニ及ヒ賊軍敗走ノ旨ニハ候得共東海道亦如何共難計趣言上有之、旁以海軍出帆被差急御出輦被遊候条、各其分相心得、出格勉励可有之旨御沙汰候事

三月十五日・・・・(文1)

一、御親征日限御延引之処、来廿一日御発途、石清水社御参詣、同所御一泊、廿二日守口御一泊、廿三日御着坂其後海軍整備叡覧可被為在之旨被仰出候事

三月十五日

但シ太政宮代被移候儀者先被止候事 ・・・・(文2)

一、今般王政御一新、万機従朝廷被仰出候ニ付而者皇国内遠迩与ナク蒼生安堵致シ候様、日夜御憂慮被為在、断然御親征行幸被仰出、尚海軍整備天覧被遊、関東平定之上者、速ニ還御被為在、大ニ列聖之神霊ヲ被為奉安度、深重之思食ニ付、上下心得違無之様、名々可尽其分御沙汰候事

三月十五日

但シ億兆之君タル天職ヲ被為尽御親征行幸被仰出候処、委キ御趣意ヲ不弁モノ共、只々朝廷之御上ヲ奉按候故カ或者一家之盛衰目前之栄利ヲ相考候故カ全体之御危急ヲシラス、種々之浮説申唱江、彼是疑惑ヲ生シ候儀モ有之哉ニ相聞江甚以如何之事ニ候条、末々ニ至迄、急度安堵致シ生業ヲ可営候事 ・・・・(文3)

(読み下し)

一、東山道官軍先鋒、既に戦争に及ひ賊軍敗走の旨には候えども、東海道また如何とも計り難き趣言上これ有り、旁以って、海軍出帆差し急がされ、御出輦遊ばされ候条、各其の分相心得、出格勉励これ有るべき旨御沙汰候事

三月十五日

一、御親征日限御延引の処、来廿一日御発途、石清水社御参詣、同所御一泊、廿二日守口御一泊、廿三日御着坂、其の後海軍整備叡覧あらせられるべきの旨仰せ出でられ候事

三月十五日

但シ、太政宮代移られ候儀は先ず止められ候事

一、今般王政御一新、万機従朝廷仰せ出され候につきては、皇国内遠迩与なく蒼生安堵致し候様、日夜御憂慮あらせられ、断然、御親征行幸仰せ出され、尚、海軍整備天覧あそばされ、関東平定の上は、速やかに還御あらせられ、大いに列聖の神霊を安度奉らされ、深重の思食につき、上下心得違これ無き様、名々其の分尽くすべく御沙汰候事

三月十五日

但し、億兆の君たる天職を尽され、御親征行幸仰せ出され候処、委しき御趣意を不弁ものども、只々朝廷の御上を按じ奉り候故か、或いは一家の盛衰目前の栄利を相考え候故か、全体を御危急をしらず、種々の浮説申唱え、かれこれ疑惑を生し候儀もこれ有るの相聞え、甚だ以って如何の事に候条、末々に至る迄、急度(きっと)安堵致し生業を営むべく候事

(注)

出輦(しゆつれん): 行幸。

出格:並外れている。

勉励:懸命に努力し、努め励むこと。

御親征:天子みずから征伐に出ること。

言上(ごんじょう):目上の人に申し上げること。

旁(かたがた)以って:いろいろな点からみて。

着坂=着阪

太政宮代:現在の内閣に相当。最初、二条城に置かれた。

万機(ばんき): 政治上の多くの重要な事柄。

遠迩(えんじ):遠い所と近い所のこと。

蒼生(そうせい):民。

断然 (だんぜん):きっぱりと。

還御(かんぎょ):天皇などが外出先から居所に帰還すること。

列聖(れっせい): 歴代の天子。

深重(じんじゅう):幾重にも深いこと。

思食(おぼしめし):お思いになること。

不弁(ふべん):能力のない。

ここには、3つの文が書かれています(文1、文2、文3)。

(文1)東山道官軍先鋒により、賊軍は敗走したが、東海道はまだ先がわからない中、帝は海軍出帆を急がれ、行幸されるのであるから、各自、分をわきまえ、励むように。 三月十五日

(文2)御親征は延期になっていたが、来る21日に出発、石清水八幡宮参詣、22日守口一泊、23日に大阪に着かれ、その後、海軍整備をご覧になる予定である。 三月十五日

但し、太政官代の移転は中止となった。

(文3)王政御一新になったのであるから、重要事項はすべて朝廷に従うよう命じられ、国内いずこも国民は安堵するよう心をくだかれて、きっぱりと征伐行幸を発せられ、海軍天覧、関東平定の後は、ただちに帰還されることとなった。この深く厚い御思慮に対し、心得違いが無いよう、各人それぞれの本分を尽くすべく努めよ。 三月十五日

但し、万民の君である天職を尽くし、御親征行幸を発せられたにもかかわらず、この御趣意をないがしろにして、無能の者たちが、ただ朝廷を按じてか、或は目前の栄利を考えるだけなのか、全体の危急を知らず、浮説をながし、疑惑を生じさせるような事も聞こえてきて、大変遺憾である。下々に至るまで、ゆるぎなく安堵し、生業に励むこと。

慶応四年戊辰三月に出された『太政官日誌第六』は、このように、五榜の掲示五札の後に、3つの記述を載せています。いずれも、天皇行幸についてです。

慶応四年一月、鳥羽伏見の戦いで幕府軍を破った新政府側は、東山道官軍先鋒を組織し、関東制圧に向けて兵を進めていました。そんな中で、天皇が京を出て大阪へ行き、海軍を視察する行幸は、政治的に非常に大きな意味をもっていました。ですから、この行幸に対して、御親征の言葉を使っています。さらに、太政宮代も移転することになっていました。また、今回紹介する3つの文や五榜の掲示が出された三月十五日は、新政府軍による江戸城総攻撃の予定日でもありました。

具体的な行幸のスケジュールは、文2の通りです。この大阪行幸は、実は大阪遷都の意味を持っていました。行幸の後、そのまま大阪にとどまる事になっていたのです。発案したのは、大久保利通で、一月の太政官会議に建白書を提出したのですが、京都保守派からの激しい抵抗にあい、廃案となりました。そこで、一時的な大阪滞在の案に変更し、実行することになったのです。慶応四年三月ニ一日、天皇は京都を出発し、三月ニ三日に大坂に到着、天保山で軍艦を観覧するなどして、40日余りの大坂滞在の後、閏四月八日京都に還御しました。なお、太政宮代の大阪移転は中止になりました。

しかし、江戸城が無傷開城され、江戸の町も戦火をまぬがれたため、政治の中心は次第に江戸に移っていくことになります。天皇は、京都から江戸へ行幸し、まもなく京都に環御しました。そして次の行幸以降、東京に滞在する期間が長くなり、天皇の在所は結果的に京都から東京へ移りました。正式の発表がないまま、いわばなし崩し的に東京遷都は行われたわけです。

明治維新以降、大阪は次第に衰退し、現在、東京との差は埋めようもないほどになっています。大阪人が、東京に対して大きなコンプレックスを抱くようになるのは当然のなりゆきでした。そこにつけ込み、人々のネガティブな情念を煽るのがクズ政治家の常套手段です。「維新」という名の政党の子供だまし政策に、人々がコロリといかれる・・・ことの発端は、戊辰戦争のさなか、150年前の幻の大阪遷都にあったのですね。