12月3日 土曜日 歌舞伎観劇へ。。今年の12月大歌舞伎は三部構成。

幅広いお客様にお楽しみいただけるよう、各部に特色のある演目を配した三部制興行。

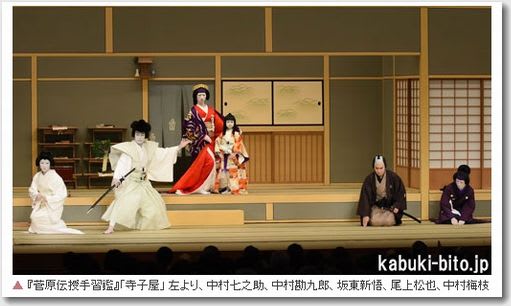

この日は第二部の「吹雪峠」と「菅原伝授手習鑑 寺子屋 寺入りよりいろは送りまで」を。

『菅原伝授手習鑑』「寺子屋」では、勘九郎、七之助が松王丸と千代を初役で勤め、夫婦

の苦悩を描き出します。

まずは直吉・・中車 助蔵・・松江 おえん・・七之助 「吹雪峠」から。。

「惚れた腫れた」から、わが身可愛さに心に潜む感情を表した愛憎劇。

歌舞伎というよりは新派の要素が強い演目でした。。

香川・・中車。んー??歌舞伎役者としては、いかがなものか?

彼は歌舞伎役者として本当に通じるのでしょうか。歌舞伎らしい演目の中での彼を観て

いない。だから、この疑問が湧くのでしょうか?

そして久しぶりの「手習鑑」。。寺入りからということで、歌舞伎をあまり見ない人たちにも

わかりやすい演目でしょう。この演目!まさしく歌舞伎で描く「忠義」であります。

主従の子息のためにわが子を身代りに差し出す。首を切られるとわかっていても。

松王丸・・勘九郎 千代・・七之助 夫婦の苦悩。悲しさ。悔しさをこの二人が見事に演じて

います。松王丸、息子の覚悟を知り笑っていたと聞くと、悔しさ、悲しさの涙を「笑い」の凄さ

で演じ切り、そして豪快に泣きまくる。母 千代は不憫でならない息子に思いを寄せながらも

懐から紫の房を取り出し口にくわえ悔しさ表す見得を切る。このシーンが七之助の見せ場

でもあります。

亡き勘三郎の魂を受け継いで勘九郎・七之助が見事に「中村屋」を!

残念なのは松江。「吹雪峠」も「寺子屋」でも、まだまだ弱い。まだまだ、これからなんでしょう。

もっともっと演目を重ね勘九郎・七之助・海老蔵・菊之助と同じ舞台に上がって学んでほしい。

素人の私が言うのもなんですが(笑)。。。

正面の三列目・・・迫力ありました。。

通りすがりに失礼します

今月の中車は第1部「あらしのよるに」の方がいわゆる歌舞伎らしさ全開です

大見得、だんまり、立ち廻り、仏倒れなどなど、なかなか様になってました

あらしのよるには新作ですが、擬古典調なので、擬歌舞伎役者として開き直り?