7月の中旬過ぎの某日、神奈川県秦野市に在住の、其角研究家にしてNPO法人「其角座継承会」理事長である二上貴夫氏のもとめに応じ、彼の住むフラドームハウスに行ってきた。JR東海道線「二宮」駅にて待ち合わせし、彼の運転する車で、居宅のフラドームハウスへ。思いのほか平坦な道が多く、リラックスしていろいろ喋りながらの約30分の行程だった。到着すると、緑色に彩色された球形のドーム型住居が目の前にあった。彼から、最初電話があったのは昨年末ごろ(?)であったのか、記憶がはっきりしないけれど、今年(2009年)になってから、1月、3月、6月と「ぶるうまりん」の大磯句会で一緒に句座をともにした。驚いたことに渚の人と彼が、年齢がほぼ同じで、また同じ大学(上智大学)の卒業生であることも、わかった。(二上貴夫氏は、2009年6月28日付けで「ぶるうまりん」の同人になった。)

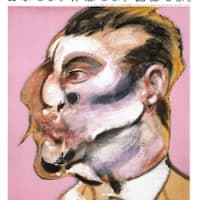

二上貴夫氏からは、6月の「ぶるうまりん」の大磯句会の懇親会の席上、NPO法人「其角座継承会」が主催する英文と邦文による「第2回俳文コンテスト」(其角生誕350年記念/2010年夏期表彰予定)の選考委員の一人に入って欲しい、と公式に依頼されたのだが、その場での即答は避けさせていただき、その内容の詳細を知るために、同日のフラドームハウス訪問になったのだった。それに彼の所持する勝峯晋風編『其角全集』(聚英閣)と石川八朗・今泉準一他編の『其角全集』( 勉誠社/全4巻)を、みせてもらうおおきな目的もあった。折よく加藤郁乎氏(選考委員の一人)から贈呈されたばかりという『俳の山なみ』(角川学芸出版)も机上にのせられ(写真参照/画面左側)、江戸俳諧と其角談義に花が咲いた。結局、PCの画面を見せられ、あるいはプリンターから出力された企画書を提示され、渚の人は、その依頼を正式に受諾することにした。(手続き上、まだ最終決定ではないと思う。)

芭蕉の高弟中の高弟である宝井其角(1661~1707)は、早熟でそうとうなインテリだった。父は医家の竹下東順で、十歳にして大円寺に入学、のち医術を草刈三越、書を佐々木玄龍に学ぶ。また儒学を服部寛斎、詩・易を円覚寺の大顚(だいてん)和尚に師事する一方、画を英(はなぶさ)一蝶に学び、俳諧は14歳ごろ芭蕉に入門したというから、秀才中の秀才である。芭蕉が1644年生まれだから、わずか17歳違いである。つまり芭蕉が31歳のときに、俳句の師弟になったわけで、以来芭蕉が大阪で亡くなる1694年(51歳)まで、約20年間の並々ならぬ付き合いがあったのである。其角は、師芭蕉が死んだとき、蕉門2000有余人のトップクラスの俳人としてそれをとり行い、さらに義仲寺での葬儀(10月12日)後の同18日の追善の俳諧では、次の句が発句となって四十三吟百韻が巻かれたのである。

なきからを笠に隠すや枯尾花 晋子(其角)

温石さめて皆氷る声 支考

掲出の2句だけみても、師芭蕉を失った門弟の哀切な追慕の気持ちが読み取れよう。其角の下五「枯尾花」は、義仲寺の追善四十三吟百韻のタイトル「枯尾花」(枯尾華)にもなっていて、亡き師を偲ぶソフィスティケートされた其角らしい表現だろう。支考の脇句も、それを受けての断腸の思いがこもる。「温石」は、平安時代末頃から江戸時代にかけて、石を温めて布などでくるみ、懐の中に入れて暖を取るために用いた道具。懐炉の原型になるものであろう。それにしても「枯尾花」の初めにある「芭蕉翁終焉記」の其角の文章は、やはり名文であるにちがいない。平易でリズミカルな文章の中に、師を思う切々たる気持ちが、通奏低音のように響き渡るのだ。

「東西南北に招かれて、つひの栖を定めざる身の、もしや奥松島、越の白山、しらぬはてにしにてかくもあらば、聞きて驚くばかりの嘆きならんに、一夜もそひてかばねの風をいとふこと本意也。此期にあはぬ門人の思ひいくばくぞやと、鳥にさめ鐘をかぞへて、伏見につく。」(わが師は、日本全国津々浦々に招かれて、一生涯住む場所を定めなかったけれど、かりにもし奥州の松島や越の白山やあるいはまったく見知らない果ての地で、このように死にいたるのなら、聞いて驚き嘆くばかりで、どうしようもないでしょう。たった一夜でも師に寄り添ってご遺体に吹く風を避けることができたのは、本望だったのです。しかし、師の末期に会えなかった多くの門人の思いはどんなであろうかと考えると、何とも切ないものです。こうした思いを抱きながら、鳥の声にさめ、鐘の音を聞いて、ようやく伏見に着いたのでした。/現代文は、渚の人の拙訳。)

其角に『焦尾琴』(しょうびきん)という俳諧撰集がある。タイトルは、『後漢書(蔡邕)』中の後漢の蔡邕 (さいよう) が燃やされている桐の音の良さに感動し、それをわけてもらって帰り、琴の尾に取り付けたところ、素晴らしい音がしたという故事にちなんでいる。俳諧の付け合い、特に発句と脇の関係をそこはかとなく暗示し、あるいは一句そのものにも、五七五の役割を示唆していて、この「焦尾琴」という題を命名した其角のセンスは、ただものではない気がする。自序があり、その末尾に、其角の句が一句出されている。

焼のこる琴に恨みの柳哉 晋子(其角)

二上貴夫氏からは、6月の「ぶるうまりん」の大磯句会の懇親会の席上、NPO法人「其角座継承会」が主催する英文と邦文による「第2回俳文コンテスト」(其角生誕350年記念/2010年夏期表彰予定)の選考委員の一人に入って欲しい、と公式に依頼されたのだが、その場での即答は避けさせていただき、その内容の詳細を知るために、同日のフラドームハウス訪問になったのだった。それに彼の所持する勝峯晋風編『其角全集』(聚英閣)と石川八朗・今泉準一他編の『其角全集』( 勉誠社/全4巻)を、みせてもらうおおきな目的もあった。折よく加藤郁乎氏(選考委員の一人)から贈呈されたばかりという『俳の山なみ』(角川学芸出版)も机上にのせられ(写真参照/画面左側)、江戸俳諧と其角談義に花が咲いた。結局、PCの画面を見せられ、あるいはプリンターから出力された企画書を提示され、渚の人は、その依頼を正式に受諾することにした。(手続き上、まだ最終決定ではないと思う。)

芭蕉の高弟中の高弟である宝井其角(1661~1707)は、早熟でそうとうなインテリだった。父は医家の竹下東順で、十歳にして大円寺に入学、のち医術を草刈三越、書を佐々木玄龍に学ぶ。また儒学を服部寛斎、詩・易を円覚寺の大顚(だいてん)和尚に師事する一方、画を英(はなぶさ)一蝶に学び、俳諧は14歳ごろ芭蕉に入門したというから、秀才中の秀才である。芭蕉が1644年生まれだから、わずか17歳違いである。つまり芭蕉が31歳のときに、俳句の師弟になったわけで、以来芭蕉が大阪で亡くなる1694年(51歳)まで、約20年間の並々ならぬ付き合いがあったのである。其角は、師芭蕉が死んだとき、蕉門2000有余人のトップクラスの俳人としてそれをとり行い、さらに義仲寺での葬儀(10月12日)後の同18日の追善の俳諧では、次の句が発句となって四十三吟百韻が巻かれたのである。

なきからを笠に隠すや枯尾花 晋子(其角)

温石さめて皆氷る声 支考

掲出の2句だけみても、師芭蕉を失った門弟の哀切な追慕の気持ちが読み取れよう。其角の下五「枯尾花」は、義仲寺の追善四十三吟百韻のタイトル「枯尾花」(枯尾華)にもなっていて、亡き師を偲ぶソフィスティケートされた其角らしい表現だろう。支考の脇句も、それを受けての断腸の思いがこもる。「温石」は、平安時代末頃から江戸時代にかけて、石を温めて布などでくるみ、懐の中に入れて暖を取るために用いた道具。懐炉の原型になるものであろう。それにしても「枯尾花」の初めにある「芭蕉翁終焉記」の其角の文章は、やはり名文であるにちがいない。平易でリズミカルな文章の中に、師を思う切々たる気持ちが、通奏低音のように響き渡るのだ。

「東西南北に招かれて、つひの栖を定めざる身の、もしや奥松島、越の白山、しらぬはてにしにてかくもあらば、聞きて驚くばかりの嘆きならんに、一夜もそひてかばねの風をいとふこと本意也。此期にあはぬ門人の思ひいくばくぞやと、鳥にさめ鐘をかぞへて、伏見につく。」(わが師は、日本全国津々浦々に招かれて、一生涯住む場所を定めなかったけれど、かりにもし奥州の松島や越の白山やあるいはまったく見知らない果ての地で、このように死にいたるのなら、聞いて驚き嘆くばかりで、どうしようもないでしょう。たった一夜でも師に寄り添ってご遺体に吹く風を避けることができたのは、本望だったのです。しかし、師の末期に会えなかった多くの門人の思いはどんなであろうかと考えると、何とも切ないものです。こうした思いを抱きながら、鳥の声にさめ、鐘の音を聞いて、ようやく伏見に着いたのでした。/現代文は、渚の人の拙訳。)

其角に『焦尾琴』(しょうびきん)という俳諧撰集がある。タイトルは、『後漢書(蔡邕)』中の後漢の蔡邕 (さいよう) が燃やされている桐の音の良さに感動し、それをわけてもらって帰り、琴の尾に取り付けたところ、素晴らしい音がしたという故事にちなんでいる。俳諧の付け合い、特に発句と脇の関係をそこはかとなく暗示し、あるいは一句そのものにも、五七五の役割を示唆していて、この「焦尾琴」という題を命名した其角のセンスは、ただものではない気がする。自序があり、その末尾に、其角の句が一句出されている。

焼のこる琴に恨みの柳哉 晋子(其角)