「大和し美し」 佐藤一英

大和は国のまほろばたたなづく

青垣山隠れる大和し美し

(倭建命)

黄金葉の奢りに散りて沼に落つれば 鋺(もが)くにつれて底の泥その身を裹(つつ)み離連つなし・・・・

われもまた罪業重くまといたる身にしあればいかでか死をば遁れ得む

されどわれ故郷の土に朽ちざる悲しさよ(以下略)

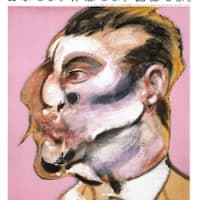

2012年4月の終わりに近い日、平塚市美術館で行われている「棟方志功展」(2012年4月14日~同6月3日)を観に行った。大作「二菩薩釈迦十大弟子」(六曲一双の屏風)をはじめ、期間中模様替えをしながら、約60点の作品が展示されている。主な展示作品は以下のとおり…。「十和田奥入瀬C」「大和し美し」「二菩薩釈迦十大弟子」「いろは版画柵」「宇宙頌」「弁財天妃の柵」「飛神の柵」「胡須母寿花頌」ほか。同展のチラシ(写真参照)の裏面に、企画展の趣旨が書かれているけれど、その中ほどに、こう記述されている。

1935(昭和10)年頃から、《萬朶譜》や《大和し美し》など、白と黒を鮮やかに対比した墨一色摺りの作品をつくりあげます。このころ、柳宗悦や濱田庄司の知遇を得て、民藝運動を通じて、その思想と仏教や古典芸能の世界を学び、《釈迦十大弟子》など代表作となる作品を発表していきました。また、同時代の詩人や小説家とも交友し、文学作品からインスピレーションを受け、文字と絵を一体化した表現も手がけています。

文中にある「文学作品からインスピレーションを受け、文字と絵を一体化した表現」とは、冒頭に掲げた佐藤一英(1899~1979)の「大和し美し」の作品がその代表例だ。棟方志功(1903~1975)と詩人佐藤一英は、ほぼ同時代を生きている。佐藤一英は、愛知県一宮市出身で、生前いくつかの雑誌を編集した。そのうちの一つである『児童文学』(1931~1932)は、宮沢賢治が、「北守将軍と三人兄弟の医者」「グスコーブドリの伝記」』を発表したことで知られる。

また筆者が注目するのは、佐藤一英が1938年から聨詩社を結成して、月刊リーフレットを編集発行したことである。1行12音、全4行で構成する新韻律形式による連詩(「聯」と呼ぶ)を中心にするもので、リーフレット発行に先立つ1935年に、佐藤一英は『新韻律詩抄』(小山書店)を刊行したのだった。作品がどういうものだったのか紹介してみよう。4行の各行は、それぞれ5音と7音の12音から成り立っていることが分かる。

「友どち」 佐藤一英

うたの節(ふし)、竹馬(たけうま)の節(ふし)

うぐひすを訪ねし昔

梅もどき実(たね)赤かりし

埋もれし誰(た)がこころざし

ところで、今回の「棟方志功展」で気づいたことだが、棟方の版画作品は、自ら「板画」とし、「……柵(さく)」と呼んでいることだった。たとえば「門世の柵」「飛神の柵」のように。同展のために平塚市美術館が編集発行した案内リーフレット(A5版8頁)によれば、「棟方志功のことば<柵>」として、こう書かれている。「(棟方の)板画作品の題名には『○○の柵』と名付けられたものが多数あります。四国八十八ヶ所を巡るお遍路さんが、願所へ納める納札になぞらえ『一柵ずつ、一生の間生涯の道標を一ツずつ、そこへ置いていく。作品に念願をかけておいていく、柵を打っていく』と語っています。終わりのない芸術の旅路で一点一点の作品に願いを込めて制作に取り組んだのです。」

オシラサマまあるく飛んで抱擁す 須藤 徹 *棟方志功「飛神の柵」

空海も大和し美し揚げひばり 同 *同「空海頌」

大和は国のまほろばたたなづく

青垣山隠れる大和し美し

(倭建命)

黄金葉の奢りに散りて沼に落つれば 鋺(もが)くにつれて底の泥その身を裹(つつ)み離連つなし・・・・

われもまた罪業重くまといたる身にしあればいかでか死をば遁れ得む

されどわれ故郷の土に朽ちざる悲しさよ(以下略)

2012年4月の終わりに近い日、平塚市美術館で行われている「棟方志功展」(2012年4月14日~同6月3日)を観に行った。大作「二菩薩釈迦十大弟子」(六曲一双の屏風)をはじめ、期間中模様替えをしながら、約60点の作品が展示されている。主な展示作品は以下のとおり…。「十和田奥入瀬C」「大和し美し」「二菩薩釈迦十大弟子」「いろは版画柵」「宇宙頌」「弁財天妃の柵」「飛神の柵」「胡須母寿花頌」ほか。同展のチラシ(写真参照)の裏面に、企画展の趣旨が書かれているけれど、その中ほどに、こう記述されている。

1935(昭和10)年頃から、《萬朶譜》や《大和し美し》など、白と黒を鮮やかに対比した墨一色摺りの作品をつくりあげます。このころ、柳宗悦や濱田庄司の知遇を得て、民藝運動を通じて、その思想と仏教や古典芸能の世界を学び、《釈迦十大弟子》など代表作となる作品を発表していきました。また、同時代の詩人や小説家とも交友し、文学作品からインスピレーションを受け、文字と絵を一体化した表現も手がけています。

文中にある「文学作品からインスピレーションを受け、文字と絵を一体化した表現」とは、冒頭に掲げた佐藤一英(1899~1979)の「大和し美し」の作品がその代表例だ。棟方志功(1903~1975)と詩人佐藤一英は、ほぼ同時代を生きている。佐藤一英は、愛知県一宮市出身で、生前いくつかの雑誌を編集した。そのうちの一つである『児童文学』(1931~1932)は、宮沢賢治が、「北守将軍と三人兄弟の医者」「グスコーブドリの伝記」』を発表したことで知られる。

また筆者が注目するのは、佐藤一英が1938年から聨詩社を結成して、月刊リーフレットを編集発行したことである。1行12音、全4行で構成する新韻律形式による連詩(「聯」と呼ぶ)を中心にするもので、リーフレット発行に先立つ1935年に、佐藤一英は『新韻律詩抄』(小山書店)を刊行したのだった。作品がどういうものだったのか紹介してみよう。4行の各行は、それぞれ5音と7音の12音から成り立っていることが分かる。

「友どち」 佐藤一英

うたの節(ふし)、竹馬(たけうま)の節(ふし)

うぐひすを訪ねし昔

梅もどき実(たね)赤かりし

埋もれし誰(た)がこころざし

ところで、今回の「棟方志功展」で気づいたことだが、棟方の版画作品は、自ら「板画」とし、「……柵(さく)」と呼んでいることだった。たとえば「門世の柵」「飛神の柵」のように。同展のために平塚市美術館が編集発行した案内リーフレット(A5版8頁)によれば、「棟方志功のことば<柵>」として、こう書かれている。「(棟方の)板画作品の題名には『○○の柵』と名付けられたものが多数あります。四国八十八ヶ所を巡るお遍路さんが、願所へ納める納札になぞらえ『一柵ずつ、一生の間生涯の道標を一ツずつ、そこへ置いていく。作品に念願をかけておいていく、柵を打っていく』と語っています。終わりのない芸術の旅路で一点一点の作品に願いを込めて制作に取り組んだのです。」

オシラサマまあるく飛んで抱擁す 須藤 徹 *棟方志功「飛神の柵」

空海も大和し美し揚げひばり 同 *同「空海頌」