3331 Arts Chiyodaで開催されている、大友克洋GENGA展を見てきました。

大友氏は省略・パターン化が当たり前だったマンガというジャンルに、それまでになかった

「質・量ともに圧倒的な描き込み」という表現を持ち込むことで、手塚治虫から続いた

マンガにおける既成概念を打ち破ると共に、後続のマンガや映像作品に多大な影響を与えました。

その作風はマンガという領域を超えて、むしろSFXに近い視覚表現の方向へと踏み出し、

やがて特撮技術の発達と共に映画へと逆導入されたのではないか、とも思えるほど。

そして何より「ビジュアルで圧倒する」という方法論は、言語の壁を越える手段としても有効で、

これが日本マンガの海外における評価のきっかけとなった事もよく知られています。

さて、本展最大の目玉は、なんといっても代表作『AKIRA』の全原稿展示でしょう。

1982年から1990年までの約9年間に渡って連載された、80年代の日本コミックにおける

金字塔であり、後に続く多くのマンガや映像作品に現在も大きな影響を及ぼし続けている、

『AKIRA』という傑作。

その唯一無二のオリジナル原稿が、この会場で全て見られるのです!

・・・と熱くなって会場入りしたところ、中には1mほどの高さのガラスケースが何個も置かれ、

その中に『AKIRA』の原稿が何段も平置きされてました。

うっ、事前情報を調べてなかったとはいえ、このスタイルは予想してなかった・・・!

実際の展示の様子は公式ブログ内のレポート写真で確認してもらうとして、

この形式はさすがに見づらいわ~。

平置きは普通でも見づらいものですが、今回の展示方式では上の原稿が邪魔して

下に置かれた原稿ほど見るのが大変です。

それでもしゃがんで斜め方向から見れば、何とか見えなくもないんだけど・・・。

さすがに有名な場面や印象的な絵の原稿はケース最上段に置かれてるんだけど、

そのせいで展示の順番がページの並びと変わっちゃってるんですよね。

だから原作で好きだった「手前も往っちまえェェ!」とか、大佐がSOLの照準器を

渡されるコマを探しても、なかなか見つからなかったりして。

せっかく人数限定のチケットなんだし、できれば全話の原稿を舐めるように見たいと

期待していた私としては、ちょっとキツかった。

まあそれでも、立ったりしゃがんだりを繰り返しながら全部の原稿を見てきたのですが

最後は足腰がへろへろになっちゃいました。

まあ展示方法にはいろいろ思うところもありますが、この物量を一挙展示してくれた

快挙については、素直にありがたいと思います。

あと、いくつも並んだ透明なケースに入れられた大量の原稿を俯瞰したとき、ふと

「まるで『AKIRA』という巨獣を、まるごとスライド標本にしたかのようだ」

という思いが、ふと頭に浮かびました。

ひとつの時代を制覇し、いまなお畏れられる巨大な怪物の、途方もない標本・・・。

描かれた中身のすばらしさについては、いまさら言うまでもないでしょう。

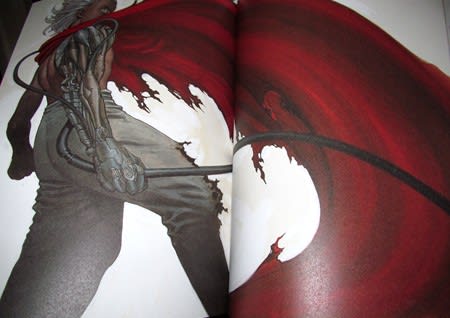

とにかく緻密な描写、一瞬の動きを切り取ったような場面、そして強烈な崩壊感と、

その中を猥雑かつたくましく生きるキャラクター。

これらが各ページをぎっしりと埋め、絵というよりは映像に近い感触で見るものに

ぐいぐい迫ってきます。

しかも今回は、大友氏による肉筆の原稿。見ていて奮い立たずにはいられません。

20年以上前のものとは思えないほど状態のいい原稿を見ながら、『AKIRA』が

連載されていた当時を振り返ると、同じ時期にアメリカでは『WATCHMEN』や

『バットマン:ダークナイト・リターンズ』が描かれていたのを思い出しました。

洋の東西を問わず、マンガ界にとってはとてつもない時代だったんだなぁ・・・。

あ、そのバットマンを大友氏が描いた『The Third Mask』も、別室に展示されてました。

そちらの部屋には、『AKIRA』のカラー原画と、『AKIRA』以外の作品が集められており、

初期のマンガや自転車雑誌のイラストエッセイから、「芸術新潮」に描き下ろした最新のマンガに

至るまでが展示され、大友氏の画業を振り返るものになっています。

こちらは普通に壁貼りの展示となっていますが、上の方にある絵はさすがに見るのが大変。

もし単眼鏡があれば、一応は持って行ったほうがいいと思います。

個人的には、なんといっても『童夢』の原稿が圧巻でした。

巨大な団地の威圧感と無機質さ、人がめり込む壁、天地をさかさまに描く手法・・・。

テクニック的なわかりやすさでは、この頃が一番すごかったかもしれません。

カラー原稿は色使いのうまさ、特にPANTONEシートを生かした配色の妙に目を奪われました。

ポップアートの要素もうまく取り込み、目をひきつけるセンスの高さが感じられます。

その一方で、『彼女の想いで・・・』の表紙は、明らかに印象派を意識したもの。

かと思えば、ブリューゲルの「大きな魚は小さな魚を食う」をカバで描いた絵もあり、

様々な表現への挑戦と遊び心に思わずニヤリとさせられます。

意外な展示に大喜びしたのは『大砲の街』(MEMORIES)のセルと背景画ですね。

縦や横に長くつなげられた背景と、その上に重ねられたセルの膨大な枚数を見ると、

完成した映像のすばらしい長回しと共に、撮影現場の苦労が思い浮かびます。

・・・特に技術設計を担当された片渕須直監督、めちゃくちゃ大変だったろうなぁ。

そして会場の最後には、『童夢』でチョウさんがめりこんだ壁と、『AKIRA』に登場した

金田のバイクが展示され、撮影も自由となっていました。

へこんだ壁は、人が寄りかかっての撮影もOK。

近寄ってみると絵ではなく、本当にコンクリートが割れた感じに作ってあります。

これはアイデア賞ものだけど、作るのは大変だったろうな~。

まあ作るのが大変といえば、金田のバイクも同じですが・・・。

成田山のステッカーは、後に攻殻機動隊S.A.C.でもオマージュとして使われました。

・・・そういえば多脚戦車の原型も、『AKIRA』のセキュリティボールですよね。

ディスプレイが壊れた路面を模しているのも、なかなか凝ってます。

おっと、バイクのコンソールもマンガと同じ!

このバイクの製作者が支援する自閉症児の団体に500円以上募金すれば、KADOYA製の

「金田のジャンパー」を着用して、実際にまたがることができます。

また、壁の一面は巨大な寄せ描きスペースになっていて、内覧会などで来場した

作家さんたちが、思い思いの絵を描いてました。

これを見るだけでも、会場に足を運ぶ価値があります。

特に寺田克也氏の「さんをつけろよ、デコスケ野郎!」と、犬友克洋こと

田中達之氏の鉄雄は必見ですよ!

内覧会では寄せ描きできなかったというすしおさんの絵も、後日ちゃんと追加されてました。

吉田戦車氏のかわうそ君と、まさかの競演(^^;

今後もいろんな人の絵が増えていくと思いますので、お楽しみに。

物販は会場の外にあります。いったん外に出ると、再入場は不可とのこと。

別の係員さんに聞いたときはOKと言われたのに・・・このへんは徹底してもらいたい。

で、このショップに入るにはまた別の長い行列に並ばないといけません。

展示を見なくても買えるので、こちらだけが目当ての人もいる感じ。

1時間ほどで店内に入ると、缶バッジやTシャツの一部サイズは既に品切れでした。

特にXLサイズのTシャツは軒並み全滅でしたね。

とりあえず「KANEDA×Manifold」のTシャツとクリアファイル、カタログを購入。

1万名限定のショッピングバッグも、無事もらうことができました。

こちらがGENGA展のカタログ。Amazon等でも販売予定あり。

ショッピングバッグと同じくらいのサイズ。

でかいです。厚いです。重いです。

でも重さの分だけ、中身もたっぷり詰まってます。

クリアファイルは『大砲の街』が入ったセットを購入しました。

これを逃すと、まずグッズにならない作品。ここで押さえない手はありません。

「大友克洋GENGA展」は5月30日まで開催。

事前予約券はローソンチケットのみの販売でしたが、余裕がある場合のみ

会場で当日券の取り扱いも行うようです。

詳細につきましては、公式サイトの情報を確認してください。

大友氏は省略・パターン化が当たり前だったマンガというジャンルに、それまでになかった

「質・量ともに圧倒的な描き込み」という表現を持ち込むことで、手塚治虫から続いた

マンガにおける既成概念を打ち破ると共に、後続のマンガや映像作品に多大な影響を与えました。

その作風はマンガという領域を超えて、むしろSFXに近い視覚表現の方向へと踏み出し、

やがて特撮技術の発達と共に映画へと逆導入されたのではないか、とも思えるほど。

そして何より「ビジュアルで圧倒する」という方法論は、言語の壁を越える手段としても有効で、

これが日本マンガの海外における評価のきっかけとなった事もよく知られています。

さて、本展最大の目玉は、なんといっても代表作『AKIRA』の全原稿展示でしょう。

1982年から1990年までの約9年間に渡って連載された、80年代の日本コミックにおける

金字塔であり、後に続く多くのマンガや映像作品に現在も大きな影響を及ぼし続けている、

『AKIRA』という傑作。

その唯一無二のオリジナル原稿が、この会場で全て見られるのです!

・・・と熱くなって会場入りしたところ、中には1mほどの高さのガラスケースが何個も置かれ、

その中に『AKIRA』の原稿が何段も平置きされてました。

うっ、事前情報を調べてなかったとはいえ、このスタイルは予想してなかった・・・!

実際の展示の様子は公式ブログ内のレポート写真で確認してもらうとして、

この形式はさすがに見づらいわ~。

平置きは普通でも見づらいものですが、今回の展示方式では上の原稿が邪魔して

下に置かれた原稿ほど見るのが大変です。

それでもしゃがんで斜め方向から見れば、何とか見えなくもないんだけど・・・。

さすがに有名な場面や印象的な絵の原稿はケース最上段に置かれてるんだけど、

そのせいで展示の順番がページの並びと変わっちゃってるんですよね。

だから原作で好きだった「手前も往っちまえェェ!」とか、大佐がSOLの照準器を

渡されるコマを探しても、なかなか見つからなかったりして。

せっかく人数限定のチケットなんだし、できれば全話の原稿を舐めるように見たいと

期待していた私としては、ちょっとキツかった。

まあそれでも、立ったりしゃがんだりを繰り返しながら全部の原稿を見てきたのですが

最後は足腰がへろへろになっちゃいました。

まあ展示方法にはいろいろ思うところもありますが、この物量を一挙展示してくれた

快挙については、素直にありがたいと思います。

あと、いくつも並んだ透明なケースに入れられた大量の原稿を俯瞰したとき、ふと

「まるで『AKIRA』という巨獣を、まるごとスライド標本にしたかのようだ」

という思いが、ふと頭に浮かびました。

ひとつの時代を制覇し、いまなお畏れられる巨大な怪物の、途方もない標本・・・。

描かれた中身のすばらしさについては、いまさら言うまでもないでしょう。

とにかく緻密な描写、一瞬の動きを切り取ったような場面、そして強烈な崩壊感と、

その中を猥雑かつたくましく生きるキャラクター。

これらが各ページをぎっしりと埋め、絵というよりは映像に近い感触で見るものに

ぐいぐい迫ってきます。

しかも今回は、大友氏による肉筆の原稿。見ていて奮い立たずにはいられません。

20年以上前のものとは思えないほど状態のいい原稿を見ながら、『AKIRA』が

連載されていた当時を振り返ると、同じ時期にアメリカでは『WATCHMEN』や

『バットマン:ダークナイト・リターンズ』が描かれていたのを思い出しました。

洋の東西を問わず、マンガ界にとってはとてつもない時代だったんだなぁ・・・。

あ、そのバットマンを大友氏が描いた『The Third Mask』も、別室に展示されてました。

そちらの部屋には、『AKIRA』のカラー原画と、『AKIRA』以外の作品が集められており、

初期のマンガや自転車雑誌のイラストエッセイから、「芸術新潮」に描き下ろした最新のマンガに

至るまでが展示され、大友氏の画業を振り返るものになっています。

こちらは普通に壁貼りの展示となっていますが、上の方にある絵はさすがに見るのが大変。

もし単眼鏡があれば、一応は持って行ったほうがいいと思います。

個人的には、なんといっても『童夢』の原稿が圧巻でした。

巨大な団地の威圧感と無機質さ、人がめり込む壁、天地をさかさまに描く手法・・・。

テクニック的なわかりやすさでは、この頃が一番すごかったかもしれません。

カラー原稿は色使いのうまさ、特にPANTONEシートを生かした配色の妙に目を奪われました。

ポップアートの要素もうまく取り込み、目をひきつけるセンスの高さが感じられます。

その一方で、『彼女の想いで・・・』の表紙は、明らかに印象派を意識したもの。

かと思えば、ブリューゲルの「大きな魚は小さな魚を食う」をカバで描いた絵もあり、

様々な表現への挑戦と遊び心に思わずニヤリとさせられます。

意外な展示に大喜びしたのは『大砲の街』(MEMORIES)のセルと背景画ですね。

縦や横に長くつなげられた背景と、その上に重ねられたセルの膨大な枚数を見ると、

完成した映像のすばらしい長回しと共に、撮影現場の苦労が思い浮かびます。

・・・特に技術設計を担当された片渕須直監督、めちゃくちゃ大変だったろうなぁ。

そして会場の最後には、『童夢』でチョウさんがめりこんだ壁と、『AKIRA』に登場した

金田のバイクが展示され、撮影も自由となっていました。

へこんだ壁は、人が寄りかかっての撮影もOK。

近寄ってみると絵ではなく、本当にコンクリートが割れた感じに作ってあります。

これはアイデア賞ものだけど、作るのは大変だったろうな~。

まあ作るのが大変といえば、金田のバイクも同じですが・・・。

成田山のステッカーは、後に攻殻機動隊S.A.C.でもオマージュとして使われました。

・・・そういえば多脚戦車の原型も、『AKIRA』のセキュリティボールですよね。

ディスプレイが壊れた路面を模しているのも、なかなか凝ってます。

おっと、バイクのコンソールもマンガと同じ!

このバイクの製作者が支援する自閉症児の団体に500円以上募金すれば、KADOYA製の

「金田のジャンパー」を着用して、実際にまたがることができます。

また、壁の一面は巨大な寄せ描きスペースになっていて、内覧会などで来場した

作家さんたちが、思い思いの絵を描いてました。

これを見るだけでも、会場に足を運ぶ価値があります。

特に寺田克也氏の「さんをつけろよ、デコスケ野郎!」と、犬友克洋こと

田中達之氏の鉄雄は必見ですよ!

内覧会では寄せ描きできなかったというすしおさんの絵も、後日ちゃんと追加されてました。

吉田戦車氏のかわうそ君と、まさかの競演(^^;

今後もいろんな人の絵が増えていくと思いますので、お楽しみに。

物販は会場の外にあります。いったん外に出ると、再入場は不可とのこと。

別の係員さんに聞いたときはOKと言われたのに・・・このへんは徹底してもらいたい。

で、このショップに入るにはまた別の長い行列に並ばないといけません。

展示を見なくても買えるので、こちらだけが目当ての人もいる感じ。

1時間ほどで店内に入ると、缶バッジやTシャツの一部サイズは既に品切れでした。

特にXLサイズのTシャツは軒並み全滅でしたね。

とりあえず「KANEDA×Manifold」のTシャツとクリアファイル、カタログを購入。

1万名限定のショッピングバッグも、無事もらうことができました。

こちらがGENGA展のカタログ。Amazon等でも販売予定あり。

ショッピングバッグと同じくらいのサイズ。

でかいです。厚いです。重いです。

でも重さの分だけ、中身もたっぷり詰まってます。

クリアファイルは『大砲の街』が入ったセットを購入しました。

これを逃すと、まずグッズにならない作品。ここで押さえない手はありません。

「大友克洋GENGA展」は5月30日まで開催。

事前予約券はローソンチケットのみの販売でしたが、余裕がある場合のみ

会場で当日券の取り扱いも行うようです。

詳細につきましては、公式サイトの情報を確認してください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます